"Was ist mit Johannes Maurer geschehen? - NS-"Euthanasie"-Verbrechen aufdecken

Autorin: Nadine Hermann

Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte an der ZSL-Regionalstelle Freiburg

Kurzbeschreibung des Moduls:

Die vorliegende Unterrichtseinheit ist für die Sekundarstufe II des allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasiums geeignet sowie für das Berufskolleg.

1940 begann, unter dem von den Nationalsozialisten zynisch verwendeten Begriff "Euthanasie", ein großangelegtes, systematisches, staatliches Verbrechen. Allein in der württembergischen Tötungsanstalt Grafeneck wurden über zehntausend Menschen ermordet. Einer war Johannes Maurer aus Trossingen, mit seiner Geschichte beschäftigen sich die Lernenden in der Unterrichtseinheit.

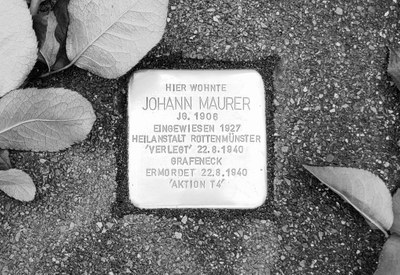

Zugang zum Thema bietet der Stolperstein, der in Trossingen für Johannes Maurer verlegt wurde. Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Rolle von Mordermittlern ein, stellen Fragen und erarbeiten sukzessive ein Ermittlungsprotokoll, um Mordmotiv, Tathergang und Täter festzustellen. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen archivalische Quellen (Kartei aus der "Erbgesundheitskartei", Briefwechsel aus der Fürsorgeakte der Stadt Trossingen sowie Auszüge aus dem Protokoll eines Spruchkammerverfahrens). Die Ermittlungen ergeben, dass Johannes Maurer Opfer eines systematischen, arbeitsteilig organisierten Mordes wurde. Alle Bemühungen seines Vaters, ihn aus den "staatlichen Fängen" zu retten, scheiterten. Die Lernenden realisieren, wie individueller Wille im NS-Unrechtsstaat gnadenlos missachtet wurde und welche Auswirkungen eine menschenverachtende Ideologie in der praktischen Umsetzung hatte.

Der Wert der Demokratie und die Bedeutung individueller Menschenrechte werden durch die Arbeit am Fall Johannes Maurer deutlich.

Die Unterrichtseinheit ist auf zwei Doppelstunden angelegt.

1. Hintergrund

a) Historische Einordnung

27. August 1906

Johannes Maurer wurde in Trossingen geboren.

Januar 1931

Der Kaufmann Johannes Maurer wurde zum dritten Mal in die Heilanstalt Rottenmünster in Rottweil aufgenommen. Der erste Aufenthalt erfolgte laut "Erbgesundheitskartei" im Jahr 1927.

4. September 1939

Mit sechs weiteren Patienten aus dem Landkreis Tuttlingen wurde Johannes Maurer in einem Massentransport von der Heilanstalt Rottenmünster in die Heilanstalt Weissenau überführt.

Oktober 1939

Hitler beauftragte in einem Schreiben, das auf den 1. September 1939 rückdatiert wurde, Reichsleiter Philipp Bouhler und Dr. med. Karl Brandt, Ärzte zu bestimmen, die nach "kritischer Prüfung unheilbar Kranker" den "Gnadentod" gewähren sollten. In der Tiergartenstraße 4 in Berlin wurde nun eine Planungs- und Lenkungsbehörde eingerichtet. Hier plante man ab 1939 die NS-"Euthanasie"-Verbrechen zentral und arbeitsteilig.

Januar 1940

Die "Euthanasie"- Morde begannen im ersten der sechs Vernichtungszentren, in Grafeneck. Zwischen Januar 1940 und Dezember 1940 wurden 10.654 Menschen aus Heil- und Pflegeeinrichtungen in Grafeneck ermordet.

Mai 1940

Es entbrannte ein Streit zwischen Michael Maurer, dem Vater von Johannes Maurer, und der Direktion der Heilanstalt Weissenau. Der Vater schrieb, nachdem er während eines Besuchs bei seinem Sohn über dessen äußerlichen Zustand entsetzt war, einen Brief an die Leitung der Heilanstalt Weissenau, in welchem er dem Pflegepersonal der Anstalt Misshandlung seines Sohnes vorwarf. Daraufhin wurde dem Vater der Besuch bei seinem Sohn von der Anstaltsleitung untersagt. Michael Maurer wandte sich in seiner Not an den Bürgermeister der Stadt Trossingen, der sich als Vermittler einschaltete. Der Bürgermeister bat bei der Anstaltsleitung um Verständnis für Michael Maurer und sein Verhalten.

Juni 1940

In einem weiteren Schreiben bat der Bürgermeister Trossingens, dass der Vater seinen Sohn in Weissenau besuchen dürfe. Der stellvertretende Leiter der Heilanstalt, Dr. Weskott gab vor, dass er nichts gegen einen Besuch einzuwenden habe, allerdings müsse dieser schnell geschehen, da die Anstalt aus militärischen Gründen geräumt werde. Dem Vater wurde der Besuch terminlich erschwert, dennoch konnte er seinen Sohn noch einmal besuchen. Im Anschluss an den Besuch bat Michael Maurer, seinen Sohn wieder nach Hause holen zu dürfen oder zumindest ihn wieder nach Rottweil zurückzuverlegen. Diese Bitte scheiterte allerdings. Dr. Weskott wurde aller Wahrscheinlichkeit nach im Februar 1940 über die "Euthanasieaktion" informiert. Die Ermordung von Johannes Maurer war also im Juni längst beschlossen.

22. August 1940

Johannes Maurer wurde von Weissenau in die Tötungsanstalt Grafeneck gebracht und noch am selben Tag ermordet. Laut "Erbkartei" starb er am 4. September 1940. Der Kontakt zu seinem Sohn und die Bemühungen des Vaters, ihn wieder nach Hause zu holen, hatten keinerlei Einfluss auf die Entscheidung, Johannes Maurer zu ermorden.

b) Historische Bedeutung

Am Einzelfall des Johannes Maurer kann der großangelegte, industrielle, staatliche Massenmord rekonstruiert werden. Das NS-"Euthanasie"- Programm ist als unmittelbare Vorgeschichte des Holocaust zu sehen und deshalb historisch unbedingt im Unterricht zu behandeln, um zu realisieren, wie technokratisch und geplant die Verfolgung von Minderheiten in der nationalsozialistischen Diktatur erfolgte.

Gerade der Fall des Johannes Maurer zeigt, wie mit Gewalt individueller Wille gebrochen wird, staatliche Ziele gegen die Bemühungen des Vaters, seinen Sohn nach Hause zu holen, kaltblütig durchgesetzt werden. So kann ein Verständnis entwickelt werden, was es für das Individuum bedeuten kann, in einer Diktatur, einem Unrechtsstaat zu leben, in dem wahnhafte Ideologien umgesetzt werden.

Die Beschäftigung mit einem persönlichen Schicksal, das in menschliche Abgründe blicken lässt, zeigt, dass die Verbrechen des NS-Staates nicht bagatellisiert werden können. Der Wert der Demokratie und die Idee individueller Menschenrechte erfahren in der Beschäftigung mit dem entsetzlichen Beispiel der NS-"Euthanasie" eine besondere Bedeutung. Das Grundgesetz kann als direkte Antwort auf die Verbrechen des nationalsozialistischen Staates gelesen werden.

Unterricht ist auch ein Teil Erinnerungsarbeit. Johannes Maurer und seine Geschichte geraten nicht in Vergessenheit. Gleichzeitig kann kritisch über die Art und Weise des Erinnerns in der Unterrichtseinheit reflektiert werden.

2. Das Thema im Unterricht

a) Impulse und Material für den Unterricht mit didaktischen Hinweisen

| Zeit/Phase | Inhalte/methodische Hinweise |

| erste Doppelstunde | Das Schicksal des Johannes Maurer - Menschenverachtung und Missachtung individuellen Willens |

| Einstieg | Konfrontation mit dem Verbrechen an Johannes Maurer über den für ihn verlegten Stolperstein. Informationen werden in historischen Kontext gesetzt, Forschungsfragen gestellt und über die Art des Erinnerns reflektiert Arbeitsblatt 1 [PDF 716 KB] Lösungsvorschlag 1 [PDF 88KB]. |

| Erarbeitung 1 | Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Angaben auf dem Stolperstein mit den Informationen auf der Karteikarte aus der sogenannten "Erbgesundheitskartei". Sie nehmen nun die Rolle von Mordermittlern ein, legen ein Ermittlungsprotokoll an, auf welchem wichtige Informationen, Fragen, Ungereimtheiten und Hypothesen gesammelt werden. Das Ermittlungsprotokoll wird sukzessive in den Arbeitsphasen der beiden Doppelstunden ergänzt. Über die archivalische Quelle können Aussagen zur arbeitsteiligen, akribischen und organisierten Arbeit unterschiedlicher Personengruppen in der nationalsozialistischen Diktatur gemacht werden, die das Erstellen der "Erbgesundheitskartei" erst möglich gemacht hat. Arbeitsblatt 2 [PDF 15,6 MB] Lösungsvorschlag 2 [PDF 98 KB] |

| Erarbeitung 2 | In der Fürsorgeakte der Stadt Trossingen und des Landkreises Tuttlingen sind Briefe erhalten, die zwischen dem Bürgermeister der Stadt Trossingen, dem Landratsamt und der Heilanstalt Weissenau gewechselt wurden. Die Briefe betreffen die Sorge des Vaters von Johannes Maurer um den Zustand seines Sohnes. In Auszügen werden die Briefe den Schülerinnen und Schülern vorgelegt. Sie erarbeiten die Bemühungen des Vaters um seinen Sohn und ergänzen wichtige Erkenntnisse im Ermittlungsprotokoll. Wortwahl und Sprache wird in den Briefen analysiert und aus heutiger Perspektive soll das Verhalten der Beteiligten beurteilt werden. Arbeitsblatt 3 [PDF 188 KB] Lösungsvorschlag 3 [PDF 103,8 KB] |

| Erarbeitung 3 | Die Schülerinnen und Schüler deuten zwei Propagandaplakate zur "Rassenhygiene" und informieren sich über die Begriffe "Eugenik" und "Euthanasie", um eine Hypothese für das Mordmotiv an Johannes Maurer zu entwickeln. Sie erkennen, dass Johannes Maurer aufgrund seiner Erkrankung nicht den idealen Menschenvorstellungen der Nationalsozialisten entsprach, sondern als "Belastung" gesehen wurde und deshalb sterben musste. Arbeitsblatt 4 [PDF 884,3 KB] Lösungsvorschlag 4 [PDF 95,1 KB] |

| Auswertung/Transfer | Am Ende der ersten Doppelstunde werden die bisher zusammengetragenen Ermittlungsergebnisse im Plenum verglichen. Angaben zum Tathergang und zu dem oder den Tätern können zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Diese Aspekte sollen in der nächsten Doppelstunde in den Fokus rücken. In einer abschließenden Diskussionsphase soll darüber nachgedacht werden, was uns aus heutiger Perspektive mit Unverständnis und Sprachlosigkeit im Mordfall Johannes Maurers zurücklässt. |

| zweite Doppelstunde | In den Fängen eines gnadenlosen, menschenverachtenden Organisations- und Verwaltungsapparats |

| Einstieg | Als Anknüpfung an das Ende der ersten Doppelstunde reflektieren die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen die grundsätzlich unterschiedlichen Menschenbilder einerseits in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und andererseits in der NS-Diktatur. Die Begriffe Würde und der Wert eines Menschen müssen einander gegenübergestellt werden. Eine mögliche Konsequenz, wenn die Würde des Menschen in einer Gesellschaft missachtet wird, ist Verfolgung, Ausgrenzung, und im Fall von Johannes Maurer, die Ermordung. Im weiteren Unterrichtsgespräch werden Ziele der Doppelstunde festgelegt: die noch offenen Fragen zu Tathergang und Täterschaft klären. Arbeitsblatt 5 [PDF 82 KB] Lösungsvorschlag 5 [PDF 92,1 KB] |

| Erarbeitung 1 | Ausgangspunkt zur Erarbeitung des Tathergangs und der Täterschaft ist ein Blankomeldebogen, der ab 1939 von der Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten über die Innenministerien der Länder an die Heilanstalten weitergeleitet wurde. Auf der Grundlage dieser Meldebögen wurde über Leben und Tod entschieden. Die Schülerinnen und Schüler knüpfen in der Arbeit mit der genannten Quelle an die ideologischen Voraussetzungen an, beschäftigen sich vertieft mit den Begriffen Wert und Würde. Die bislang gewonnenen Erkenntnisse sollen nun um eine Recherche auf der Seite der Landeszentrale für politische Bildung ergänzt werden. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln den konkreten Tathergang im Fall von Johannes Maurer und benennen Täterebenen. Sie erkennen das arbeitsteilige staatliche Großverbrechen. Die Ergebnisse werden auf dem Ermittlungsprotokoll eingetragen. Eine Darstellung als Strukturskizze ist auch möglich. Es kann in Kleingruppen gearbeitet werden, die Ergebnisse werden dann im Plenum besprochen. Arbeitsblatt 6 [PDF 1,1 MB] Lösungsvorschlag 6 [PDF 108,1 KB] |

| Erarbeitung 2 |

Der stellvertretende Leiter der Heilanstalt Weissenau, Dr. Weskott, musste sich in unmittelbarer Nachkriegszeit zwei Spruchkammerverfahren unterziehen. Die Urteile sind nachzulesen. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Weskotts Handeln in den Briefen aus der Fürsorgeakte mit seinen Behauptungen vor der Spruchkammer. Weskott gibt vor Gericht an, er habe Anstaltspfleglinge vorzeitig nach Hause entlassen, um sie vor der Tötung zu schützen. Die Briefe aus der Fürsorgeakte beweisen das Gegenteil. Die Lernenden reflektieren über mögliche Handlungsspielräume eines Täters und beurteilen die Einstufung Weskotts als Mitläufer. Der Arbeitsauftrag kann sowohl in Kleingruppen als auch in Einzelarbeit bearbeitet werden. Arbeitsblatt 7 [PDF 117,3 KB] Lösungsvorschlag 7 [PDF 86,6 KB] |

| Vertiefung/ Auswertung/Transfer |

Als Abschluss der Stunde werden im Unterrichtsgespräch die Erkenntnisse aus dem Ermittlungsprotokoll besprochen. Danach reflektieren die Schülerinnen und Schüler, weshalb es heute notwendig ist sich mit dem Thema der NS-"Euthanasie" zu beschäftigen. Dazu stellen sie sich vor, sie begegnen jemandem, der die Verbrechen im Nationalsozialismus bagatellisiert. In Kleingruppen formulieren die Lernenden Gegenargumente und stützen sich dabei auf das in den beiden Doppelstunden erarbeitete Arbeitsblatt 8 [PDF 1,4 MB] Lösungsvorschlag 8 [PDF 91,2 KB]. Im Plenum werden die Argumente vorgetragen und können in der Gruppe reflektiert werden. |

Download aller Materialien (zip 72,8 MB)

b) Bildungsplanbezug

Inhaltbezogene Kompetenzen:

3.4.3 Diktatur im 20. Jahrhundert als Gegenentwurf zur parlamentarischen Demokratie (Basisfach)

3.4.4 Herrschaftsmodelle im 20. Jahrhundert: Bedrohung von Demokratie und Freiheit (Leistungsfach)

BPE 2.4 antidemokratische und totalitäre Machtstruktur des NS-Unrechtsstaates (Bildungsplan Berufliches Gymnasium)

Inhalt:

Ideologie des Nationalsozialismus, Vernichtung und Entrechtung von Minderheiten, "Euthanasie", Gedenkkultur, Gefährdungen der heutigen Demokratie durch Gleichgültigkeit

Prozessbezogene Kompetenzen:

Die Schülerinnen und Schüler können

historische Sachverhalte rekonstruieren.

historische Sachverhalte in ihren Wirkungszusammenhängen analysieren.

eigene und fremde Wertorientierung erklären und überprüfen.

Leitperspektive

Demokratiefähigkeit

Toleranz, Solidarität, Inklusion, Antidiskriminierung

Literatur

- Bambusch, Nils Jannik: "In Anstalten ist niemand mehr untergebracht" - "Euthanasie" und NS-Gesundheits- und Fürsorgepolitik im Landkreis Tuttlingen, Trossingen 2020.

- Hildwein, Daniel, Stöckle, Thomas: Das Christophsbad Göppingen - Eugenik und NS-"Euthanasie" 1933 bis 1945, Göppingen 2023.

- Rotzoll, Maike, u. a.: "Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst" - Lebensgeschichten von Opfern der nationalsozialistischen "Euthanasie", Göttingen 2007.Stöckle, Thomas;: Grafeneck 1940, Tübingen 2020.

- Stöckle, Thomas: Grafeneck 1940 - "Wohin bringt ihr uns?" - NS-"Euthanasie" im deutschen Südwesten, Stuttgart 2011.

Links

Die Seite der Landeszentrale für politische Bildung bietet gute Informationen zu den Begriffen "Euthanasie" und "Eugenik" [Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg]

Ebenfalls auf der Seite der Landeszentrale für politische Bildung sind übersichtliche Informationen zur Geschichte Grafenecks [Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg] zu finden.

Die Originaldokumente aus den Spruchkammerverfahren gegen Dr. Weskott [Landesarchiv Baden-Württemberg] sind auf der Seite des Staatsarchivs Sigmaringen online abrufbar.

(Alle Links aufgerufen am 16.07.2025)

- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte an der ZSL-Regionalstelle Freiburg -

Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Quelle: https://www.schule-bw.de

Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien.