SOL Grundlagen

Überblick

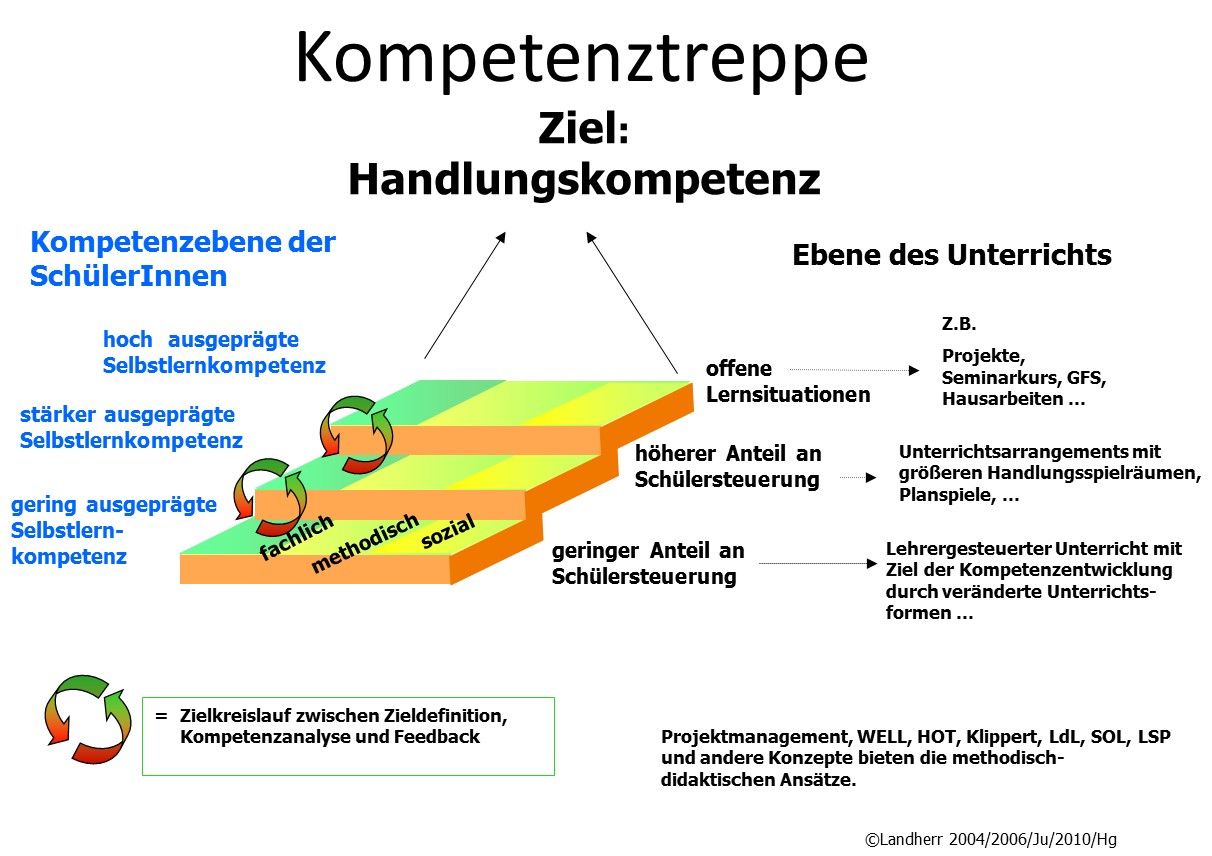

Das Konzept des „Selbstorganisierten und kooperativen Lernens (SOL)“, von den baden-württembergischen Kollegen Birgit Landherr und Martin Herold seit den 1990er Jahren entwickelt und vielfach praxiserprobt, ist ein ganzheitlicher didaktisch-methodischer Ansatz zur Verbesserung der Lern- und Kooperationsfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler aller Bildungsgänge, Fachrichtungen, Schularten und Qualifikationsstufen. Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit von lebenslangem Lernen in Beruf und Gesellschaft besteht das Hauptanliegen darin, die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel einer umfassenden Handlungskompetenz ständig weiter zu entwickeln, dabei leistet der SOL-Ansatz einen wichtigen Beitrag zur Selbstständigkeits- und Verantwortungserziehung. SOL berührt alle Aspekte des Unterrichts von der Planung und Strukturierung des Lernstoffes über klare Arbeitsanweisungen und Klassenführung bis hin zur Bewertung des Lernerfolgs mit dem Ziel der kontinuierlichen Anpassung und Verbesserung des Lern- und Lehrprozesses.

Das Konzept schöpft aus vielen Quellen und vereint Erkenntnisse aus Hirnforschung und Lernpsychologie, aus konstruktivistischer Pädagogik und Systemtheorie mit den schüleraktiven Methoden amerikanischer und deutscher Reformpädagogik.

Diese Seiten verfolgen die Absicht, die Begründungszusammenhänge, Elemente und Methoden von SOL prägnant darzustellen und dabei vor allem das Potenzial für differenzierende und individualisierende Vorgehensweise im Unterricht hervorzuheben.

Selbstorganisation und Kooperation

Der Begriff der „Selbstorganisation“ leitet sich aus der Erkenntnis her, dass natürliche Systeme die Fähigkeit besitzen, sich auf Grund von Naturgesetzlichkeiten selbst zu organisieren und auf einen Zweck oder ein Ziel hin selbst zu optimieren (Herold/Landherr 2001, S. 35ff). Das Gleiche gilt für soziale, also menschliche Systeme, wenn sie zu lernenden Organisationen werden, in denen Voraussetzungen für kontinuierliche Verbesserungsprozesse geschaffen sind.

Übertragen auf unsere pädagogische Arbeit bedeutet „Selbstorganisiertes Lernen“ allerdings nicht, dass sich Schülerinnen und Schüler automatisch selbst organisieren, wenn man sie lässt, „sondern dass die Selbstorganisationsprinzipien von Systemen [...] im pädagogischen Alltag und bei Lernprozessen berücksichtigt werden.“ (Herold/Herold 2011, S. 42). So müssen wir unseren Schüler/innen Lernvoraussetzungen bieten, die auf der Grundlage gesellschaftlich vereinbarter bildungspolitischer Vorgaben ein vernünftiges Maß an Regelvereinbarung, Strukturierung und Orientierung mit Spielraum für die Eigendynamik individueller und sozialer Persönlichkeitsentwicklung verbindet. Bei der Durchführung von Unterricht und Bereitstellung von Lernmaterialien berücksichtigen wir, dass im Gehirn pausenlos Lernprozesse ablaufen und das Gehirn höchst individuell sich selbst zielorientiert organisiert. Deshalb muss es durch Lern- und Verarbeitungsstrategien bei seiner Tätigkeit unterstützt werden. Durch Methodenauswahl und Unterrichtsorganisation tragen wir außerdem Sorge, dass sich – wie Fraktale in der Natur – bestimmte Grundmuster im Kleinen wie im Großen, im Einfachen wie im Komplexen wiederfinden (vgl. Herold/Herold 2011, S. 37f.). Das Grundmuster ist „selbstähnlich“, wenn Schüler/innen z.B. bei Partner- und Gruppenarbeit mit differenzierter Vorgehensweise an verschiedenen Teilthemen arbeiten und anschließend den Weg zum gemeinsamen inhaltlichen Ziel gehen.

Der Begriff „Kooperation“ steht in Symbiose mit dem Begriff der „Selbstorganisation“. Kooperation ist eine zielorientierte Überlebensstrategie des lernenden Systems „Mensch“. Jedes Individuum befindet sich in Wechselbeziehung mit seinem sozialen Umfeld. Es lernt von anderen und gibt Wissen an andere weiter, es braucht und gibt emotionale Bestätigung, es verändert und entwickelt sich nur im sozialen Kontext (vgl. dazu ausführlich Bauer 2006). „Der Mensch ist immer schon beides, Individuum, das sich an seiner Selbstwirksamkeit erfreut, und Sozialwesen, das Bindung braucht, weil es ohne Kooperation, ohne Rücksicht auf andere und gegenseitigen Respekt nicht überleben könnte.“ (Nida-Rümelin 2012). Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, wenn wir in der Förderung von sozialen Kompetenzen wie Toleranz, Hilfsbereitschaft, Zuwendung, Teamfähigkeit, Konfliktlösungsbereitschaft und Beziehungsgestaltung einen Schlüssel für individuelle Förderung sehen.

Individuelle Förderung als Unterrichtsprinzip

Die Notwendigkeit individueller Förderung angesichts der – völlig normalen – heterogenen Zusammensetzung unserer Lerngruppen ist nicht neu, aber seit geraumer Zeit verstärkt in den Fokus der Unterrichtsentwicklung gerückt worden. „Im Vordergrund steht nun nicht länger die Orientierung an kleinschrittigen Lernzielen, sondern vielmehr der Lernende, dessen Kompetenzen entwickelt werden sollen“ (Horstmann 2009). Wohl um zu verhindern, dass individuelle Förderung in so genannte Stütz-, Förder- oder Hausaufgabenbetreuungsstunden ausgelagert wird – ohne Konsequenzen für den eigentlichen Unterricht – , sprechen die Handlungsempfehlungen der Enqutekommission „Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ ausdrücklich von „Individuelle Förderung als Unterrichtsprinzip“ (Drucksache des Landtags Baden-Württemberg 14/7400, 10.12.2010, S. 155). Diesem Anspruch an den alltäglichen Unterricht wird das Konzept des Selbstorganisierten und Kooperativen Lernens gerecht, indem Schülerinnen und Schüler

- befähigt werden, ihren individuellen Lernprozess zu reflektieren, eigenverantwortlich zu gestalten und zu optimieren;

- Strukturierungs- und Orientierungshilfen für die Aufnahme und Verarbeitung des Lernstoffes erhalten;

- differenzierte und individualisierte Lernangebote erhalten;

- zum effektiven kooperativen Arbeiten angeleitet werden;

- in der Entfaltung ihrer persönlichen, sozialen, methodischen und fachlichen Kompetenzen ganzheitlich im Sinne eines erweiterten Lernbegriffs (u.a. Bohl 2001, S.12) gefördert werden;

- im Zusammenhang einer veränderten Fehlerkultur dadurch motiviert werden, dass ihre Stärken stärker wahrgenommen und ihre Defizite als individuelle Lernanlässe produktiv genutzt werden;

- in einer veränderten Lernkultur als beteiligte Partner im Lehr- und Lernprozess ernst genommen werden (vgl. Herold/Landherr 2001, S. 172ff).

Dabei stellen wir fest, dass Lehrkräfte einer individuellen Förderung im Verhältnis 1:1 Lehrkraft zu Schüler/in während des Unterrichts nicht bzw. kaum gerecht werden können. Individuelle Förderung als roter Faden im Unterricht läuft vielmehr auf eine Hilfe zur – individuellen und kooperativen – Selbsthilfe hinaus. (vgl. Klippert/Schwarz 2011, Workshop-DVD).

Individualisierung und Differenzierung

Individualisierung und Differenzierung gelten als Lösung für Probleme, mit denen uns heterogene Klassen konfrontieren. Damit sind Lehr- und Lern-Szenarien gemeint, die eine Vielfalt von Lernaufgaben und Lernwegen anbieten, die von möglichst vielen genutzt werden können. Je nach dem, auf welcher Ebene die Differenzierung stattfindet – Gruppe oder Individuum – , spricht man von Binnendifferenzierung oder von Individualisierung. Beides zielt auf eine möglichst optimale Passung von Lernangebot und Lernvoraussetzung. Aus lernpsychologischer Sicht gibt es zwischen Unter- und Überforderung eine perfekt lernförderliche Zone, eine Herausforderung, die erreichbar ist (vgl. Helmke 2013).

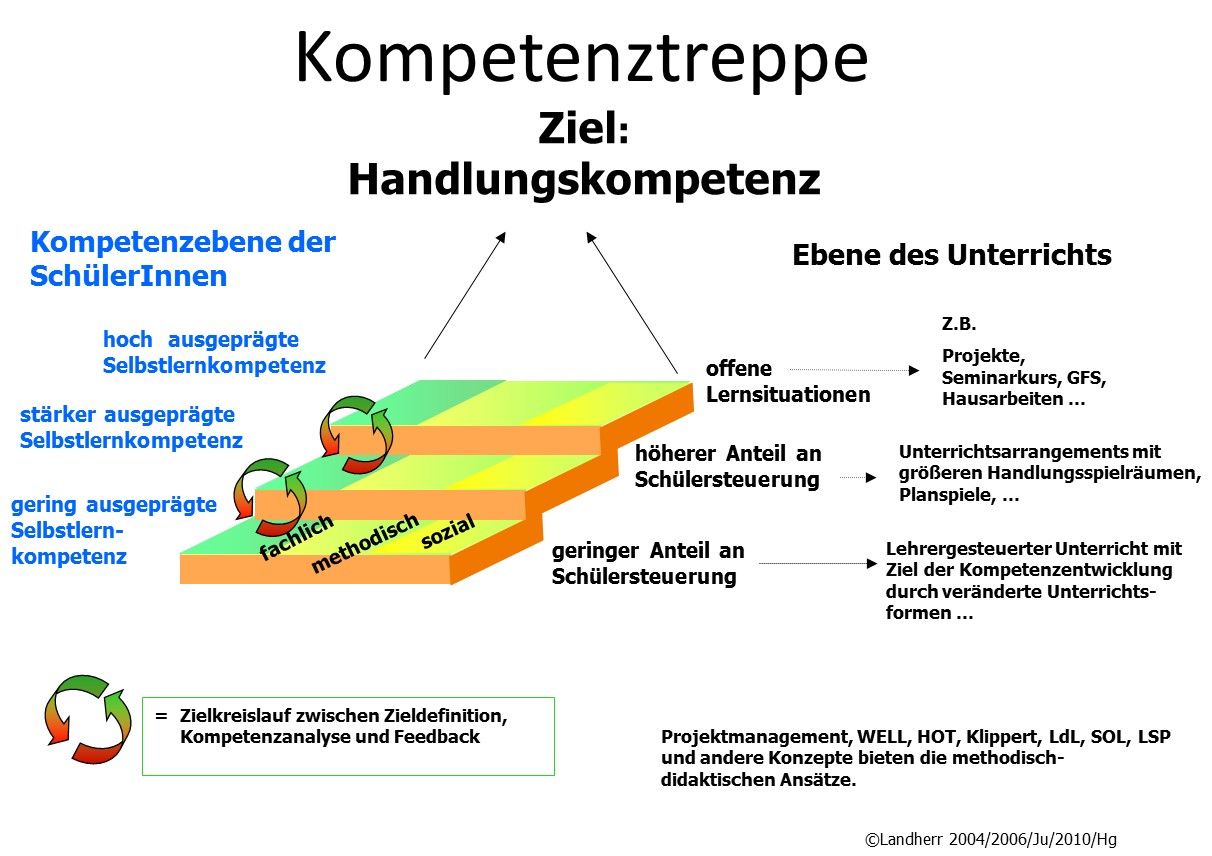

Das Herangehen der Lernenden an Aufgaben auf unterschiedlichem Niveau erfordert von ihnen selbstverantwortliches Arbeiten. Demzufolge ist eine wichtige Voraussetzung für das individuelle Lernen, den Lernenden bewusst zu machen, dass sie unterschiedlich lernen und individuelle Lernwege finden dürfen (vgl. Paradies/Linser 2009, S. 42). Ausgehend von den individuellen Erfahrungen der Lernenden wird im SOL-Unterricht systematisch Lernkompetenz aufgebaut, um selbstverantwortlich und selbstorganisiert den eigenen Lernprozess gestalten zu können.

Für die didaktische Differenzierung im Unterricht bedeutet dies, Methoden zu verwenden, die ermöglichen, dass alle Lernenden mit Engagement und Aussicht auf Lernerfolg an die Lösung der gestellten Aufgaben herangehen. Die Aufgaben können hierbei hinsichtlich Komplexitäts- und Abstraktionsgrad sowie Lernhilfen variiert werden.

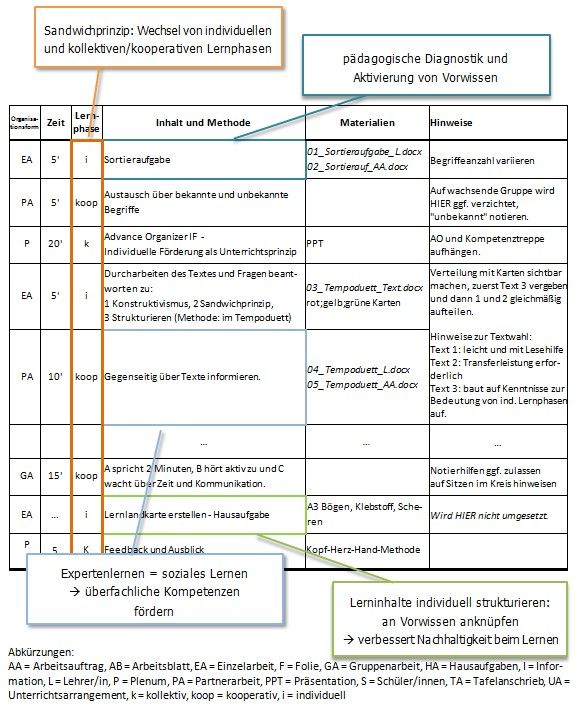

Je nach der Art der Differenzierung, die an dem individuellen Lernkompetenzniveau des Lernenden anknüpfen sollte, können unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Einer erstellt z.B. beim Erschließen eines Textes ein Strukturbild, andere erstellen Karten für ihre Lernkartei. Dabei muss insbesondere die unterschiedliche Lerngeschwindigkeit zur Erschließung der Inhalte und deren Verknüpfung mit vorhandenem Wissen im Unterricht berücksichtigt werden. Die individuellen Lernphasen, die jeder kooperativen Lernphase voraus gehen (Sandwichprinzip) oder auf der methodischen Ebene z.B. das Lerntempo-Duett ermöglichen dies.

Von wesentlicher Bedeutung im individualisierten Unterricht ist die Gewöhnung der Lernenden an eine regelmäßig stattfindende Selbstkontrolle, die es ihnen ermöglichen soll, den eigenen Lernfortschritt auf der Grundlage zuvor festgelegter Ziele zu erkennen und reflektieren mit Hilfe von Portfolios, Lerntagebüchern oder Kompetenzrastern.

Grundsätzlich müssen die Lehrenden vor der Bereitstellung von differenzierten Angeboten oder Durchführung differenzierender Methoden entscheiden, zu welchem Ziel diese Maßnahmen führen sollen. Wenn Schüler/innen in heterogenen Lerngruppen hauptsächlich mit niveaudifferenzierten Aufgaben zu tun haben, wird die Schere zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülern möglicherweise weiter aufgehen (vgl. Klippert/Schwarz 2011, Workshop-DVD). Wenn Schülerinnen und Schüler durch Differenzierungsmethoden die Gelegenheit bekommen, in eigener Lerngeschwindigkeit, mit gegenseitiger Unterstützung, durch die Möglichkeit des Nachfragens oder die Anwendung individueller Lerntechniken zu arbeiten, werden sie dagegen dem Ziel eines Ausgleichs unterschiedlicher Wissens- und Kompetenzvoraussetzungen näher kommen.

Kompetenzorientierung

„Der auf die berufliche Handlungsfähigkeit ausgerichtete kompetenzorientierte Unterricht zielt auf die Ausstattung von Lernenden mit Kenntnissen, Fähigkeiten/Fertigkeiten ab, sowie auf die Bewusstmachung und Reflexion von Einstellungen/Haltungen.“ (Ziener 2010, S. 23)  Wie kommen wir dahin? Sicher reicht es nicht, die verschiedenen dafür notwendigen Kompetenzen zu schulen. Absolute Voraussetzung ist, dass wir das Vorwissen unserer Lerngruppe kennen (siehe Kap. 6 Diagnostizieren und Fördern) und darauf aufbauend Schritt für Schritt neue Kompetenzen schulen. Hierbei steht die individuelle Selbstlernkompetenz im Mittelpunkt, die es systematisch und schrittweise aufzubauen gilt. Denn Schülerinnen und Schüler können nur dann effektiv und selbstverantwortlich lernen, wenn sie über angemessene Lern- und Arbeitskompetenzen verfügen. (Paradies/Wester/Greving 2010, S. 85 ff.). Ausgehend von dem für die Lerngruppe formulierten Lernziel, stellen sich die Lehrenden im Vorfeld die Frage: „Welche überfachlichen und fachlichen Kompetenzen benötigen unsere Lernenden, um diese Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können?“ und entwickeln als Antwort ein Lernarrangement, das genau diese Kompetenzen trainiert. Nur so können wir erreichen, dass unsere Schülerinnen und Schüler dazu lernen und ein solides Fundament von sozial-kommunikativen, methodisch-strategischen und fachlichen Kompetenzen aufbauen. Das kann bedeuten, dass ich mit einer Klasse immer wieder soziale Kompetenzen übe, und infolgedessen bestimmte Lernarrangements nicht durchführen kann, weil die Lerngruppe die nötigen Voraussetzungen nicht hat. Nur wenn Lehrende dem Rechnung tragen, holen sie ihre Klasse da ab, wo sie steht, und die Schülerinnen und Schüler können nachhaltig vom Unterricht profitieren. Das Arbeiten im Zielkreislauf spiegelt das kompetenzorientierte Unterrichten wider. Lehrende und Lernende halten nach einer Unterrichtseinheit den Stand der Zielerreichung fest und erarbeiten Konsequenzen für die weitere Lernplanung.

Diagnostizieren und Fördern

Basis für die Planung von Unterricht ist das Wissen über den Kenntnisstand ebenso wie die Reflexion der Lernprozesse und Vorgehensweisen der Lerngruppe (vgl. Winter 2006, S. 22-25). Verschiedene Wege und Instrumente ermöglichen das Diagnostizieren:

- kontinuierliches, systematisches Erfassen von Lernstand, Arbeitstechnik, Lern- und Verhaltensentwicklung, z.B. durch schriftliche Arbeiten, Portfolio, Lerntagebuch.

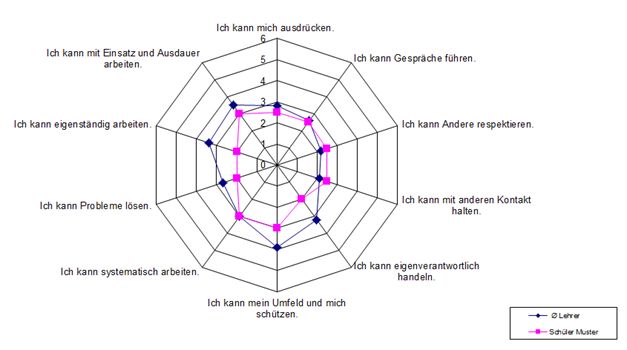

- Selbst- und Fremdeinschätzung (Peer und/oder Lehrkräfte), z.B. mit Hilfe von Kompetenzrastern, Lernfortschrittslisten.

- Fallbesprechung im Kollegium/mit der Schulsozialarbeit, Berücksichtigung der außerschulischen Lernumgebung.

- Feedbackgespräche mit den Schülerinnen und Schüler, z.B. mit einer Ziel- und Lernvereinbarung als Ergebnis.

Systematisch mit Diagnose- und Förderinstrumenten zu arbeiten bedeutet, die Kriterien für alle transparent zu machen und Entwicklungen aufzuzeigen. Kompetenzraster beispielsweise beschreiben zu einem Kompetenzbereich die konkreten Lernfortschritte. So kann dieser erfasst und benannt werden. Auf diese Weise bieten Kompetenzraster Orientierung und können als Grundlage für weitere Entwicklung, Zielanpassung, individuelle Förderung und Beratung dienen. Je transparenter und offener wir unsere Anforderungen benennen, desto verständlicher werden sie für die Lernenden sein und desto eher werden sie bereit sein, diese Normen anzunehmen. (vgl. Städeli/Obrist/Grassi 2009, S. 32) Voraussetzung für eine erfolgreiche Diagnostik sind vertrauensvolle Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden. Fehler werden wertschätzend aufgenommen, ihre Funktion für das Vorankommen und den Erkenntnisgewinn aller wird anstelle des gezeigten Defizits in den Vordergrund gestellt. Auch Lehrer/innen machen Fehler, diese einzuräumen ist Teil einer gelebten Fehlerkultur, die eine Atmosphäre schafft, in der Stärken wahrgenommen werden und Schwächen zugelassen werden können. Eine solche lernförderliche Atmosphäre erlaubt, dass Schülerinnen und Schüler ihre Arbeits- und Lernprozesse und die Leistungen in dialogischer Partnerschaft mit den Lehrenden reflektieren als Grundlage für die Planung von Lernarrangements (vgl. Paradies/Wester/Greving 2010, S. 139 ff)

Kooperation

Kooperativ gearbeitet, individuell gelernt - ein Widerspruch?

Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, der Neurophysiologie und der konstruktivistischen Lerntheorie bestätigen das nicht neue Konzept einer aktivierenden Didaktik. Es geht davon aus, dass Lernen über die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand erfolgt und dass die Art und Weise dieser Auseinandersetzung sehr individuell ist (vgl. Watzlawick/Lewin 1935). Lernsituationen sollten deshalb viele Anregungen und Herausforderungen zur kognitiven, kreativen und/oder experimentellen Verarbeitung bieten. Entscheidend für einen Lernzuwachs ist dabei, dass Lernprozesse mit aktivem Handeln und Denken verknüpft sind und dass die unterschiedlichen Erkenntnisse und Erfahrungen kommunikativ verarbeitet werden können. An dieser Stelle setzen kooperative Lernformen an. Die soziale Interaktion erfordert und fördert soziale Kompetenzen wie Zuhören, Ausreden lassen, sachlich Argumentieren, Meinung gelten lassen, Andere unterstützen. Kooperative Arbeitsformen gehen aber auch einher mit mehr Zufriedenheit, Zusammenhalt und Teamgeist in der Gruppe (vgl. Johnson/Johnson 2002, S. 5-14) und sind erfolgreich, wenn folgende Elemente umgesetzt werden (Green/ Green 2005, S. 44):

- Positive Abhängigkeit schaffen, z.B. durch ein gemeinsames Ziel oder Identität (Gruppenlogo, Wettbewerb mit anderen Gruppen).

- Individuelle und gemeinsame Verantwortung übernehmen, z.B. durch die Bewertung der individuellen Leistung und durch klar definierte Aufgaben in der Gruppe (z.B. Wissensvermittlung an andere Schülerinnen und Schüler).

- Reflexion der Gruppenprozesse, um zu klären, inwieweit individuelles Verhalten die Gruppe vorangebracht hat und wie das gemeinsame Arbeiten eventuell verbessert werden kann.

Warum ist Kooperation so erfolgreich?

Heute kann man die Aktivierung von Bereichen im Gehirn messen, die mit kooperativem und mit nicht kooperativem Verhalten einhergehen. In einer Studie zeigte sich, dass bei Kooperation die Strukturen des Motivations- bzw. Belohnungssystems aktiviert sind. Unter dieser Aktivierung erwiesen sich Gehirnregionen als plastisch, also als leichter veränderbar. Das macht u.a. die enge Verbindung zwischen sozialer Interaktion und Lernen nachvollziehbar (vgl. Spitzer 2007, Kap. 16 und Hüther 2006, S. 41 - 48).

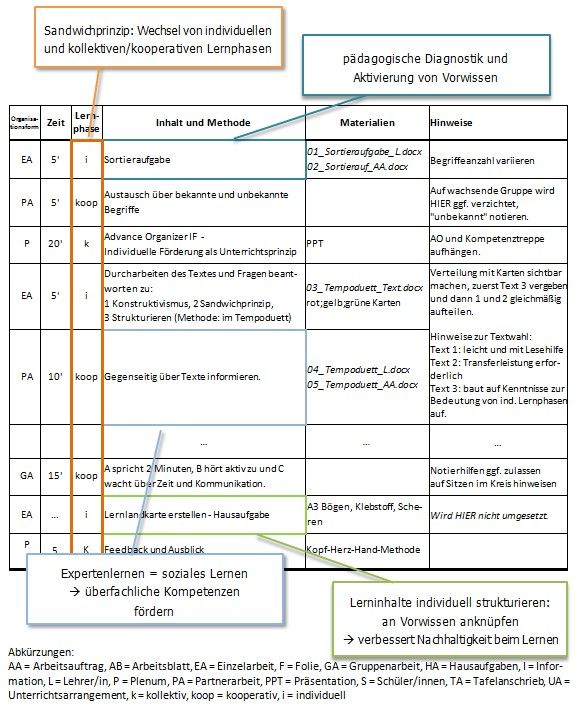

Wie ermöglichen kooperative Lernformen das individuelle Lernen?

Alle Schülerinnen und Schüler haben entsprechend ihrem Werdegang unterschiedliche soziale Kompetenzen. Eine Verständigung über und der systematische Aufbau sozialer Kompetenzen ist Voraussetzung für das erfolgreiche kooperative Arbeiten. Das kann so aussehen, dass gemeinsam erarbeitet wird, welche Verhaltensweisen für das Arbeiten in Gruppen hilfreich sind und woran man diese Verhaltensweisen erkennen kann (Indikatoren). Diese Regeln werden immer wieder reflektiert und angepasst, bis die Klasse gut kooperiert. Nach demselben Muster wird das Strukturieren, Moderieren und Planen von Gruppenarbeiten geübt. So wird sich das Sozialverhalten der Einzelnen als auch die individuellen Voraussetzungen für das Gelingen der Gruppenarbeit verbessern, so dass offenere und komplexere Fragestellungen bearbeitet werden können. Kooperative Lernphasen bieten optimale Möglichkeiten, vielen Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Begabungen gerecht zu werden. Differenzierende Aufgaben erlauben ihnen zu entscheiden, welche Aufgabe und welche Lernwege, Darstellungsarten und/oder Sozialformen angemessen sind (z.B. im Gruppenpuzzle, Tempoduett, Lerntheke, Auffächern einer Kernaufgabe). Ziel ist die individuell gute Leistung (Groeben/Kaiser 2011, S. 40-45). Das individuell Erarbeitete wird in einer Expertengruppe verglichen und aufbereitet oder in einer arbeitsteiligen Gruppe den anderen erklärt. So trägt jede/r zum Gesamtergebnis bei, das Selbstwertgefühl wird gestärkt und jede/r erfährt Selbstwirksamkeit. Das kann aber nur funktionieren, wenn die Aufgaben für alle lösbar sind. (Brüning/Saum 2007, S. 10-15) Unabhängig von der Bedeutung des Kooperierens werden Lernprozesse jedoch nach dem Sandwichprinzip so angelegt, dass sich kooperative und individuelle Lernphasen abwechseln (Wahl 2005, S. 95 - 121). Die Integration neuen Wissens in die individuelle Gedächtnisstruktur erfolgt im eigenen Lerntempo, so dass der/die einzelne im Unterricht Gelegenheit haben muss, die neuen Informationen in die eigene „innere Sprache" (Wahl) zu übersetzen, bevor der Austausch in der Gruppe beginnt.

Kooperative Lernformen

Der Einsatz abwechselnder Unterrichtsmethoden kann kein Selbstzweck sein, etwa zur Auflockerung eines ansonsten lehrerzentrierten Unterrichts. Bei der Wahl geeigneter Methoden orientieren wir uns am Ziel der Kompetenzentwicklung. Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler effektiver lernen, dass sie ihr Lernen selbst in die Hand nehmen, dass sie mit anderen zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen und dass sie schließlich ihre Ergebnisse vermitteln, darstellen oder vortragen können. Aus diesem Grund und zu diesem Zweck folgen die von uns am häufigsten verwendeten Methoden einem Grundprinzip, bei dem aus Einzelteilen durch Zusammenlegen und Kombinieren ein Ganzes entsteht. Das Schema lautet individuell – kooperativ – kollektiv und fügt sich ideal in die Sandwich-Architektur eines ganzen SOL-Arrangements ein. Beispielhaft seien genannt

- Karten-Sortieraufgabe

- Think-Pair-(Square)-Share

- Partnerinterview

- Lerntempo-Duett

- Placemat

- Paarweises und Reziprokes Lesen

Brüning und Saum, gegenwärtig die beiden deutschen Hauptvertreter des Cooperative Learning, erklären den Dreischritt Denken – Austauschen – Vorstellen zur Grundstruktur des Kooperativen Lernens (Brüning/Saum 2010, S. 83f). In der Solo-Phase ist unbedingt sicherzustellen, dass wirklich alleine gearbeitet wird. Diese Phase ist deswegen so wichtig, weil sich hier das Gehirn ein Thema, eine Fragestellung, eine Aufgabe durch die Suche nach Anknüpfungspunkten im Erfahrungswissen der eigenen individuellen Denkstruktur erschließt. Auf dieser Basis kann in der zweiten, kooperativen, Phase der Austausch erst fruchtbar werden, wenn zwei oder mehr Schülerinnen und Schüler ihr Wissen gegenseitig ergänzen, überprüfen und sich damit auseinandersetzen. Die dritte Phase in Form einer Ergebnispräsentation vor der Klasse, einer Kleingruppe oder eines Fachgesprächs mit der Lehrperson, um nur zwei Möglichkeiten zu nennen, dient der verbindlichen Zusammenführung der Ergebnisse und deren Sicherung. Nach einiger Praxiserfahrung kann man mit diesem Methodenrepertoire durch Abwandeln und Kombinieren kreativ umgehen. Aus dem 1 – 2 – Alle der Think-Pair-Share-Methode kann auch ein 1 – 2 – 4 – Alle („Think-Pair-Square-Share“) werden (vgl. u.a. Hoffmann 2009, S. 22ff, Konrad/Traub 2001, S. 147ff). Ebenso kann nach der Erarbeitung eines schwierigen Lernstoffes im Anschluss an die kollektive Ergebnissicherung eine Übungs- und Vertiefungsphase in umgekehrter Reihenfolge mit Gruppenarbeit, Partnerarbeit und der individuellen Lerntätigkeit am Schluss stehen („Team-Pair-Solo“) (Kagan 1994). Entscheidend dabei ist, dass der Grundgedanke erhalten bleibt, den Schülerinnen und Schülern mit abwechselnder Einzel- und Partner-/Gruppenarbeit effektiveres Lernen zu ermöglichen. Damit erfüllen wir auch den Anspruch auf stärkere Individualisierung und Differenzierung im täglichen Unterrichtsgeschehen. Anders als die zuvor genannten Methoden folgen die sogenannten Puzzle-Verfahren dem Experten-Novizen-Schema:

- Partnerpuzzle

- Gruppenpuzzle

- Gruppenrallye

Unter dem Dach eines übergreifenden Themas werden drei bis vier Teilaufgaben gestellt und unter entsprechend vielen Gruppen aufgeteilt. Durch intensive Beschäftigung entwickelt sich jede Gruppe zur Expertengruppe für ihren Teilbereich. Abgestufte Hilfen oder niveaudifferenzierte Aufgaben ermöglichen allen Lernenden zu Experten zu werden und so Lernen als selbstwirksam, weil erfolgreich zu erleben. Nun gilt es, das Expertenwissen an die anderen Gruppen weiterzugeben und sich im Gegenzug von den anderen Gruppen informieren zu lassen, so dass am Schluss die „Puzzleteile“ zusammenpassen. Am Übergang von Expertengruppe zur so genannten Stammgruppe oder „Quergruppe“ müssen die Teilergebnisse auf ihre fachliche Qualität überprüft werden, genau wie am Schluss das Endergebnis durch geeignete Verarbeitungs- und Vertiefungsmethoden gesichert werden muss (z.B. durch Begriffe sortieren, Begriffe strukturieren, Inhalte in einem Infoblatt visualisieren) (vgl. Wahl 2005, S. 186ff). Der Sinn aller kooperativen Lernmethoden besteht darin, dass Schülerinnen und Schülern in „selbstähnlichen“ Gruppierungen (vgl. Kap. 2 Selbstorganisation und Kooperation) eine zielorientierte Arbeitsweise entwickeln, deren Einübung Vertrauen in die eigene Lernkompetenz und ein höheres Maß an Sozialkompetenz bewirkt.

Sandwich-Prinzip

Ist es möglich, dass in einer Klasse mit mehr als 30 Schülern und Schülerinnen im Unterricht jeder seinem individuellen Lerntempo entsprechend lernen kann? Eine mögliche Lösung ist ein Unterrichtsarrangement, das planvoll nach dem Sandwichprinzip entwickelt und durchgeführt wird. Dieses basiert auf dem systematischen Wechsel zwischen individuellen, kooperativen und kollektiven Lernphasen und deren Abfolge. Die relativ kurzen kollektiven Lernphasen dienen den Lernenden dabei zur thematischen Orientierung, d.h. sie sind nach wie vor wichtig, nehmen aber nicht mehr den zeitlichen Umfang ein wie im bisherigen Unterricht. Beispielsweise führen Lehrpersonen mittels des Advance Organizers in ein Thema ein oder und vermitteln Informationen, die sich die Lernenden nicht selbst erarbeiten können.

Unterrichtsarrangement im Sandwich – Auszug

Im Mittelpunkt des Sandwichprinzips stehen kooperative Lernformen, die sowohl die Aufnahme von Informationen als auch deren Verarbeitung beinhalten können. Jeder kooperativen Lernphase geht eine individuelle Lernphase voraus (Aneignung) und es schließt sich eine an zur Verarbeitung des Neuen.

Warum sind die individuellen Lernphasen so wichtig?

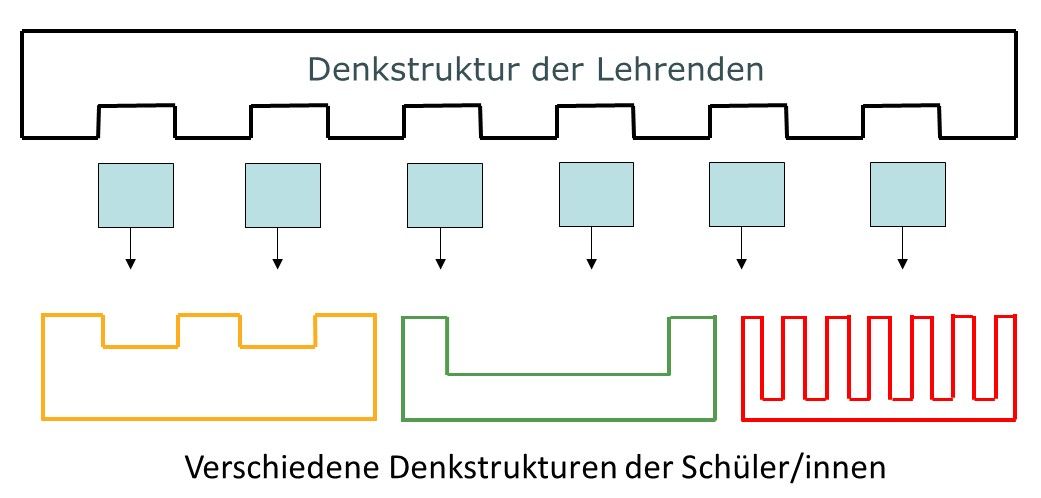

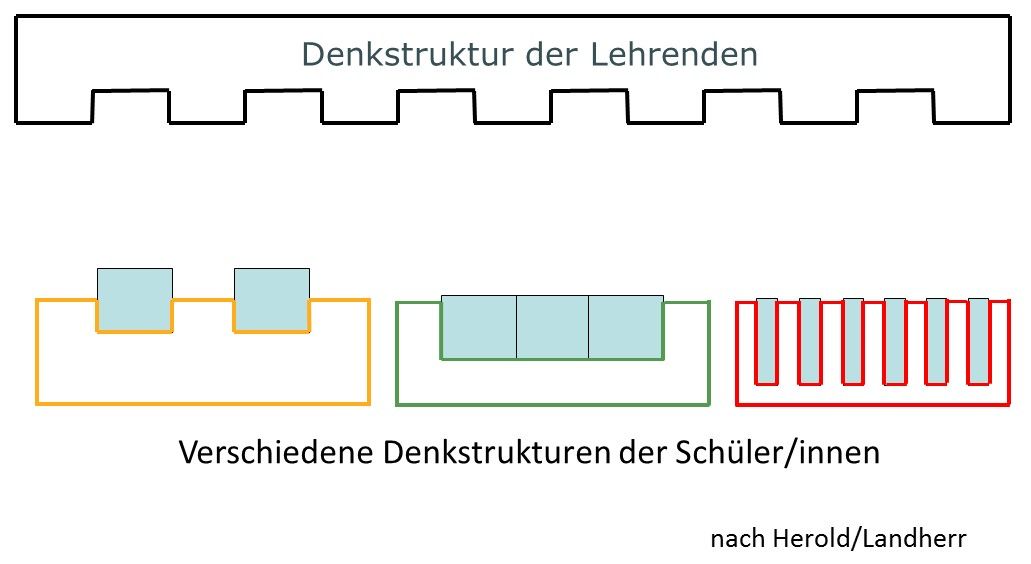

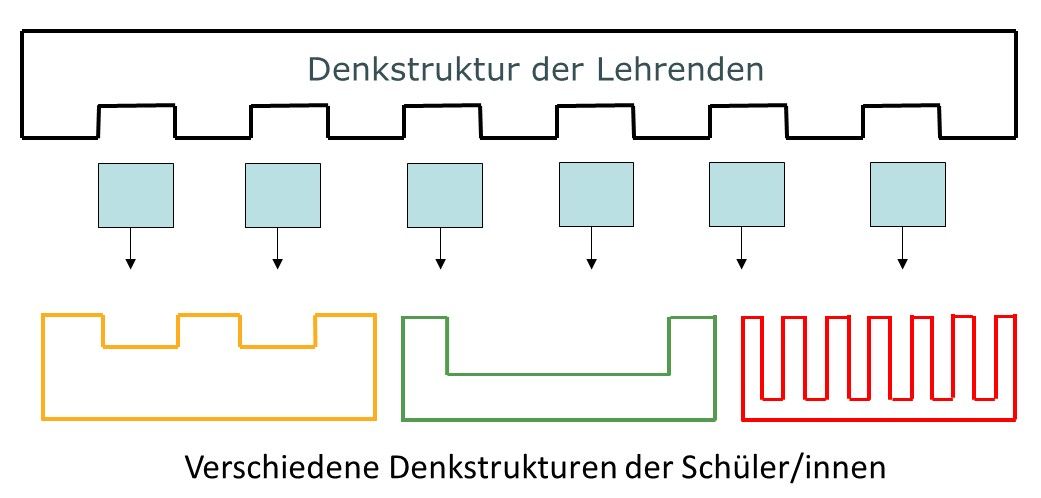

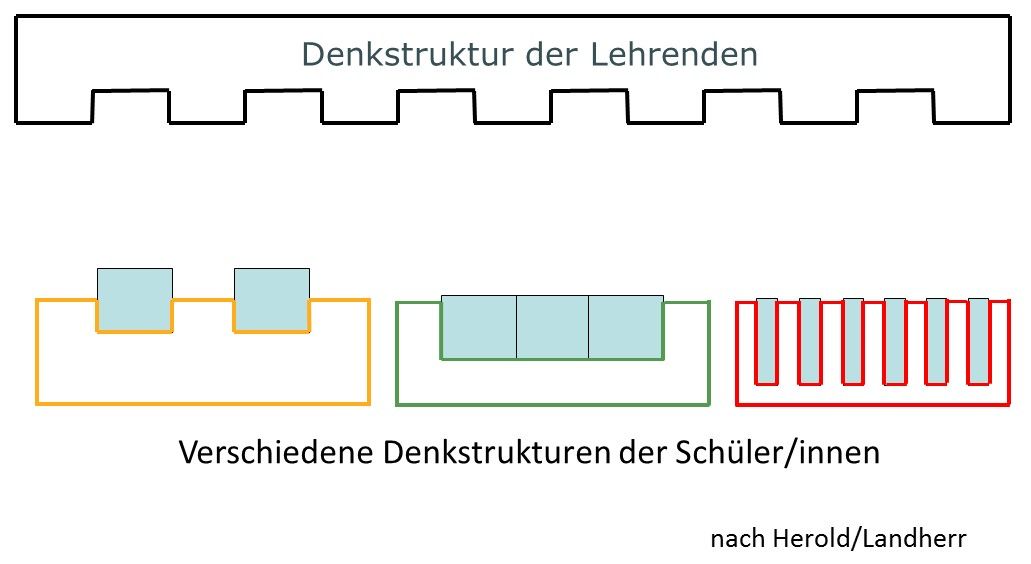

Im Lauf unseres Lebens entwickeln wir unsere eigene gedankliche Struktur, sichtbar in den synaptischen Vernetzungen im Gehirn und geprägt von den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Deshalb ist die Integration neuen Wissens in die individuelle Gedächtnisstruktur ein absolut individueller Prozess. Er erfolgt im eigenen Lerntempo durch persönliche Lernstrategien bei Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung. Folglich müssen während des Unterrichts immer wieder Zeiträume gewährt werden, in denen die/der Einzelne Gelegenheit hat, die neuen Informationen in seine eigene „innere Sprache“ zu übersetzen, d.h. in seiner subjektiven gedanklichen Struktur zu verankern. Lernprozesse werden deshalb so angelegt, dass vor jeder kooperativen eine individuelle Lernphase vorgeschaltet ist. Auf diese Weise können neue Informationen in die jeweils eigene, einzigartige gedankliche Struktur integriert werden (vgl. Wahl 2005).

| ERST |

DANN |

|

|

Gut strukturiert ist halb gelernt

Wie strukturieren wir Themen und warum ist das so hilfreich?

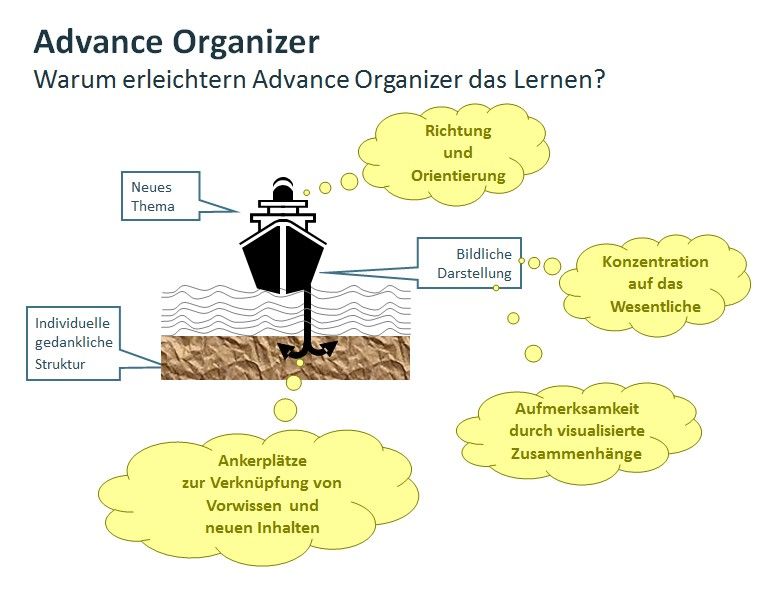

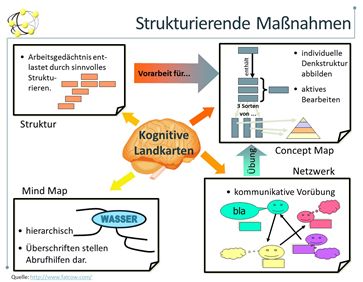

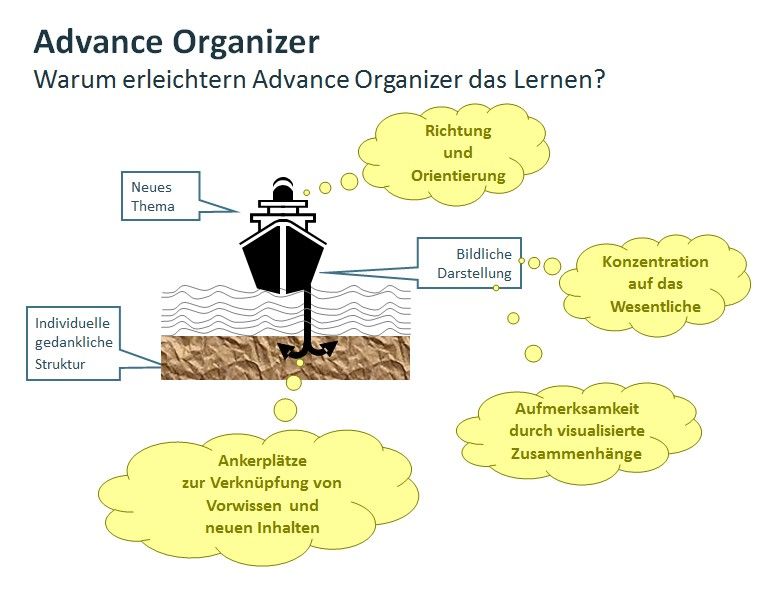

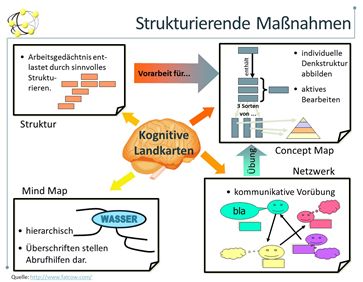

Aus den Erkenntnissen von Neurophysiologie und Lernforschung wissen wir, dass neue Lerninhalte in einem sinnvoll geordneten Zusammenhang präsentiert werden sollten, um den Lernenden die Strukturierung und damit die Einspeicherung in die individuelle Struktur zu erleichtern. Verschiedene strukturierende Methoden sind integraler Bestandteil des SOL-Konzeptes. Dazu gehören Advance Organizer und weitere Lernlandkarten ( Mind map, Strukturlegearbeiten, Concept map, Netzwerk).  Advance Organizer Advance Organizer (AO) werden von Lehrer/innen erstellt und bilden die stoffimmanente, gedankliche Struktur ( organizer) eines Themas im Voraus ( in advance) ab. Ein AO verschafft damit einen auf das Wesentliche reduzierten Überblick und verknüpfen Neues mit schon vorhandenem Vorwissen und mit Alltagswissen (Wahl 2005, S. 139 – 153). Er wird zu Beginn der eigentlichen Unterrichtseinheit den Lernenden präsentiert und ist z.B. als Plakat im Klassenraum präsent. Advance Organizer sind so hilfreich, weil sie verschiedene neurophysiologische Mechanismen nutzen: Ein AO bereitet die Lernenden im Sinne eines „ Priming“ auf die bevorstehenden Inhalte vor ( Priming ist das unbewusste oder beiläufige Wahrnehmen von Inhalten, das zu einer besseren Wiedererkennensleistung führt, z.B. Werbemelodie im Radio). Ein Advance Organizer, der während einer Unterrichtseinheit präsent ist, nutzt auch diesen Weg der peripheren Wahrnehmung (Arnold 2006, S. 154 und Brand/Markowitsch 2006, S. 63). Die Kapazität der menschlichen Informationsaufnahme ist begrenzt. Deshalb wählt das Gehirn aus der Fülle von Informationen die Details aus, die sich zu schlüssigen Einheiten verbinden lassen. Sinnvoll strukturierte Lerninhalte erleichtern dem Arbeitsgedächtnis die Auswahl der relevanten Informationen enorm (Brand/Markowitsch 2006, S. 64 und Arnold 2006, S. 153) Advance Organizer präsentieren möglichst viele Aspekte eines Lerninhalts ( Mehrfachcodierung). Bild, Begriff, Farbe, Episode, persönliche Erfahrung ... bilden so ein Bedeutungsfeld, an das Neues angeschlossen werden kann. So wird es leichter verankert und leichter abrufbar. Dem Aktivieren von bereits Bekanntem kommt im Advance Organizer eine besondere Bedeutung zu, weil Vorwissen stärker mit dem Lernerfolg korreliert, als Intelligenz und Motivation (Helmke 1992, S. 191 und Roth 2006, S. 57)  Von Schülerinnen und Schülern erstellte Lernlandkarten (Strukturbild, Netzwerk, Mind map, Concept map) bilden deren individuelle gedankliche Struktur ab. Die konstruktivistische Lerntheorie macht deutlich, dass jedes Individuum Neues in die eigene gedankliche Struktur integrieren muss, Wissen also konstruiert werden muss und nicht übernommen werden kann. Lernlandkarten geben den Lernenden die Gelegenheit, die präsentierten und bearbeiteten Lerninhalte entsprechend ihrer Denkweise zu ordnen, also aktiv Zusammenhänge zu konstruieren, so dass diese leichter eingespeichert werden und wieder nutzbar sind. Die neuronalen Netzwerke können insofern mit kognitiven Landkarten verglichen werden (Spitzer 2000, S. 121 und Siebert 2007, S. 38) In einer Klasse können die verschiedenen kognitiven Landkarten demzufolge sehr unterschiedlich sein, weil sie die individuelle Denkweise und das individuelle Verständnis abbilden. Sie liefern auch diagnostische Hinweise, insofern als nicht vorhandene oder nicht verbundene Begriffe noch nicht klar sind.

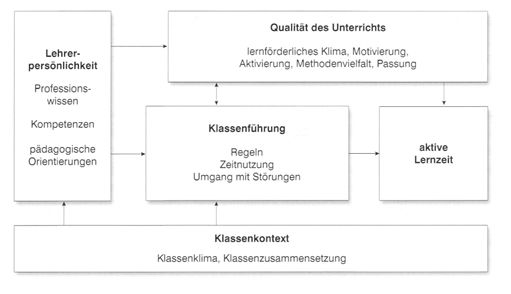

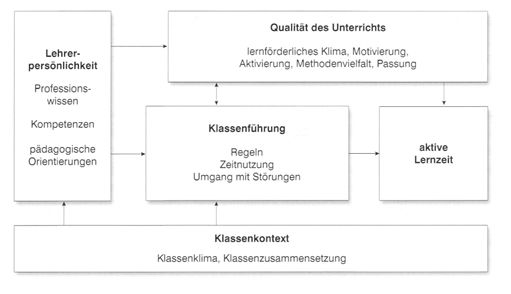

Klassenführung

Wenn im Folgenden von guter Klassenführung die Rede ist, sind damit nicht nur die alltäglichen administrativen Aufgaben einer Klassenlehrerin oder eines Klassenlehrers gemeint, angefangen von ordentlicher Klassenbuchführung über die Dokumentation von Unterrichtsversäumnissen bis zur Organisation von Ordnungsdiensten. Gute Klassenführung ist die Aufgabe jeder Lehrkraft im Klassenteam. In den letzten Jahren wurden Impulse der amerikanischen Bildungsforscher Kounin und Evertson unter dem Überbegriff Classroom Management aufgegriffen, die so neu nicht sind, die es aber lohnt, von Lehrerinnen und Lehrern im hektischen pädagogischen Alltagsgeschäft neu reflektiert zu werden. Classroom Management ist die Voraussetzung für guten Unterricht, es basiert auf einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung sowie geschickten Klassenmanagement-Techniken der Lehrkraft (Eichhorn 2008, S.11-14). Empirisch belegt ist die Wechselwirkung zwischen Lernleistung und effizienter Klassenführung: „Je besser es Lehrpersonen gelingt, die zur Verfügung stehende Zeit für Unterricht zu nutzen, desto mehr wird gelernt und desto günstiger ist die Leistungsentwicklung“ (Helmke 2007a, S. 44). Jede Lehrkraft weiß, dass die Nutzung der Unterrichtszeit häufig beeinträchtigt wird durch „Zeitdiebe“ wie unpünktlicher Beginn, schleppende Übergänge, ausgedehnte „Administrivia“ (Beschäftigung mit trivialen administrativen Tätigkeiten während der Unterrichtszeit), Schwierigkeiten mit Medien und Technik, unnötige Wartezeiten, Halbbeschäftigungen, Störungen (Helmke 2007a, S. 46). Diese Faktoren, gleich, ob selbst verantwortet oder durch mangelhafte schulische Rahmenbedingungen verursacht, tragen maßgeblich zu Symptomen der Lehrerüberforderung bei (vgl. Helmke 2007a, S.44). Dem stehen die zehn Merkmale guten Unterrichts gegenüber (Meyer 2004, S. 17f):

- Klare Strukturierung des Unterrichts

- Hoher Anteil echter Lernzeit

- Lernförderliches Klima

- Inhaltliche Klarheit

- Sinnstiftendes Kommunizieren

- Methodenvielfalt

- Individuelles Fördern

- Intelligentes Üben

- Transparente Leistungserwartungen

- Vorbereitete Umgebung

|

Die Forschung zu Classroom Management erweitert oder präzisiert diese Merkmale, indem sie u.a. die Bedeutung von Regeln, Routinen und Ritualen hervorhebt (Helmke 2009, S. 180ff) sowie einen low profile-Ansatz im Umgang mit Störungen propagiert, der vor allem Deeskalation und ein vorbeugendes und vorausschauendes Unterrichtshandeln zum Ziel hat, um den Aufmerksamkeits- und Zeitaufwand für die Reaktion auf Störungen erheblich zu mindern (Helmke 2009, S. 188ff).

Abb.: Wirkungsgeflecht der Klassenführung(Helmke 2007a, S. 45) |

Viele Grundsätze gelungener Klassenführung fallen mit den Wegen und Zielen zusammen, die wir mit unseren SOL-Lernarrangements verfolgen. Einige davon seien hier herausgegriffen und aus unserer Sicht konkretisiert:

- Regeln zur Teamarbeit: Wie bei allen Formen schülerzentrierten Unterrichts braucht es Regeln, z.B. um die Verantwortung jedes Gruppenmitglieds zu klären, um erfolgreich zu kommunizieren oder um den Arbeitsfortgang einer Gruppe bei Abwesenheit eines Gruppenmitglieds zu sichern. Für effiziente Partner- und Gruppenarbeit muss sich die Lehrkraft die Raumsituation vor Augen halten, unkomplizierte und zeitsparende Verfahren zum Zusammen- und Auseinanderrücken des Mobiliars entwickeln, sich eine angemessene Möglichkeit zur schnellen Gruppenbildung bereit legen und für individuelle Lernphasen eventuell die Auslagerung von Schülerinnen und Schülern zu Sitzgruppen, in die Schülerbibliothek oder andere Räume planen.

- Routinen: Einmal als lernwirksam erkannte Methoden werden immer wieder eingesetzt, um Schülerinnen und Schüler durch Wiederholung Sicherheit und das Erlebnis eines Kompetenzzuwachses zu geben, vorausgesetzt, die dazu gehörigen Arbeitsaufträge zielen geplant auf ansteigende fachliche, soziale und methodische Kompetenzen ab. Zu den Routinen gehören auch festgelegte Abläufe, wie z.B. bei der Hausaufgabenerteilung und –kontrolle, bei der Organisation von Gruppenarbeit, in Feedback-Phasen.

- Klare Strukturierung des Unterrichts: Als wesentliches SOL-Element dient der Advance Organizer als vorbereitende Orientierung und Strukturierung. Für die Lernenden muss die Abfolge erkennbar sein, um ihnen das Mitdenken und Einordnen des Neuen zu erleichtern und Sicherheit zu vermitteln.

- Vorbereitete Umgebung und geschmeidige Übergänge: Im weiteren Verlauf kommt es darauf an, Arbeitsanweisungen, Zeitvorgaben, Übergänge so klar wie möglich zu gestalten, am besten schriftlich und nicht nur durch Zuruf. Es gilt: Je unruhiger, leistungsschwächer, sozial problematischer, unerfahrener in schüleraktiven Unterrichtsformen die Lerngruppe ist, umso notwendiger sind präzise, kleinschrittige Arbeitsanweisungen als verlässliches „Gerüst“, welches nach und nach Platz für wachsende Selbstständigkeit machen kann. Um einen Wechsel von kollektiven, kooperativen und individuellen Sozialformen zu organisieren, bedarf es gründlicher Vorüberlegungen. Unvorbereitete Gruppenarbeit im Laissez-faire-Stil endet häufig mit Frustrationen auf Lehrer- wie Schülerseite und der Konsequenz, künftig lieber die Finger von solchen „Experimenten“ zu lassen. Die sorgfältige Planung ist für den Übergang in eine Gruppenphase ebenso erforderlich, wie für den Übergang in die Plenumsarbeit. Hier gilt es, z.B. mit Hilfe eines kurzen Feedbacks abzuschätzen, wie viel Unterstützung/Übung nötig ist, um den Lernenden Sicherheit zum Gelernten zu vermitteln und den weiteren Lernprozess zielführend zu gestalten (vgl. Wahl 2005, S. 118)

- Transparente Leistungserwartungen: Schülerinnen und Schüler haben Anspruch darauf, von Anfang an zu erfahren, was und wie sie lernen sollen. Die Ziele sollen fachliche, aber auch überfachliche Kompetenzen umfassen, deren Erreichung durch Beobachtung, Reflexion und Feedback gemeinsam überprüft wird. Soll der Arbeitsprozess etwa in einem Projekt durch Selbstreflexion und Fremdbeobachtung in die Leistungsbewertung einbezogen werden, brauchen die Schülerinnen und Schüler vorher Übung mit der Anwendung der Kriterien.

- Individuelle Förderung: Die kooperativen Lerntechniken und –methoden ermöglichen dem individuellen Lerner Freiraum und Schonraum für die Erarbeitung und Verarbeitung von Lernstoff: Freiraum, indem jeder Lerner Zeit für die individuelle Beschäftigung gewinnt; Schonraum, indem jeder Lerner sich ohne Bloßstellung gegenüber der Klasse oder dem Lehrer erst in der Gruppe oder beim Partner vergewissern kann, bevor ein Ergebnis im Plenum vorgestellt oder der Wissenszuwachs in der Klassenarbeit abgefragt wird. Die Lehrkraft ist in diesen Phasen präsent und steht moderierend, ermutigend, unterstützend und beratend zur Verfügung.

Kollegiale Teamarbeit

Alle (er-)ziehen am Schüler - auch in die gleiche Richtung?

Im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung hat sich die kollegiale Teamarbeit als unabdingbares Prinzip entwickelt. Die soziale Unterstützung durch das Team bietet nach psychologischen und medizinischen Studien den stärksten Schutz vor stressbedingten Gesundheitsbelastungen (vgl. Bauer 2007, S. 60 und Friedrich Jahresheft 2009, S. 35ff). Kooperieren heißt Absprachen treffen, z.B. den gemeinsamen Erwartungshorizont definieren, Bewertungsraster und Handlungsmuster vereinbaren, Unterrichtsmaterialien und -prinzipien entwickeln, den Umgang mit Konflikten besprechen und an der positiven Förderhaltung arbeiten. Konfrontieren alle Lehrkräfte die Lernenden mit einheitlichen Reaktionsweisen, entstehen im Klassenzimmer eine einheitliche und verbindliche Struktur sowie wünschenswerte Synergieeffekte (vgl. Winterhoff/Thielen 2010, S. 140 ff). Neben der grundlegenden Bereitschaft der Kollegenteams ist die Unterstützung dieser Entwicklungsarbeit seitens der Schulleitung maßgeblich für den Erfolg. Unterrichtsfreie Nachmittage als Kooperationszeit, feste Klassenteams oder begleitende Unterstützung von außen haben sich an zahlreichen Schulen im Sinne der Teamentwicklung etabliert. Ernsthaft betriebene Unterrichtsentwicklung setzt auch unter Lehrern eine gelebte Fehlerkultur voraus, die durch kollegiales Feedback ( Handreichung - Basismodell für die Unterrichtsbeobachtung  ) abgerundet wird. Wenn neue Klassen in einer Orientierungsphase engmaschig vom Kollegenteam geführt werden, fördert die systematische Kompetenzentwicklung in der Folge bei den Schülerinnen und Schülern eine zunehmende Selbststeuerung ihrer Lernprozesse. Diese Entwicklung trägt zur Zufriedenheit und Entlastung aller Beteiligten bei. Wird kompetenzorientiertes Lernen also als selbstverständlich über Fächergrenzen hinweg implementiert, stellt sich in Kollegien nicht mehr die Frage, ob die für Absprachen aufgewendete Zeit auch sinnvoll eingesetzt war. Gemeinsam bewirkte Unterrichtserfolge in einer Klasse können schon bei den Mitgliedern des verantwortlichen Lehrerteams zur nützlichen Dopaminausschüttung und in der Folge zu erfreulichen Energie- und Kreativitätsschüben geführt.

Lernkultur

Der „konstruktivistische Gedanke, dass Lehre nicht automatisch zum Lernen führt, dass Lernen prinzipiell nur selbst gesteuert als eine nachhaltige Kompetenzentwicklung gelingen kann und dass Lehre auch Lernen behindern kann, hat dazu geführt, das vornehmlich lehrorientierte Denken in der Didaktik grundsätzlich in Frage zu stellen“ (Arnold 2000, S. 96). Das Selbstorganisierte und kooperative Lernen steht für eine veränderte Lernkultur, in der alle am Bildungsprozess Beteiligten ihre Rollen neu denken. Es ist eine Lernkultur, die die Lernenden zu aktiven und selbstverantwortlichen Teilhabern am Lernprozess machen will. Die Lehrenden auf der anderen Seite müssen dafür den Weg von einer rein darbietenden, belehrenden und bevormundenden Haltung zu einer „ermöglichungsdidaktischen“ (Arnold 2000, S. 97), das heißt helfenden, moderierenden und beratenden Rolle finden. Dabei bleiben sie unzweifelhaft Fachexperten, denen die fachlich korrekte Vermittlung von Inhalten obliegt, sie werden aber zusätzlich zu Organisatoren eines Lernprozesses, denn einmal Gehörtes, einmal Gelesenes und einmal Besprochenes legt bei den Lernenden zu wenig Spuren bei der Informationsverarbeitung.

Ein wichtiger Aspekt in dieser Lernkultur ist der Umgang mit Fehlern. Fehler sind normal und dazu da, um aus ihnen zu lernen. Sie liefern Anhaltspunkte, wo Nachbesserung, Förderung und Definition der erwarteten Kompetenzen notwendig sind. Viele Lehrerinnen und Lehrer mit hohem Perfektionsanspruch befürchten, dass in selbstständigen Lernarrangements zu viele Fehler gemacht werden und unkorrigiert bleiben. Herold und Landherr referieren aus einem Vortrag des „Lernen durch Lehren“ -Experten Jean-Pol Martin, der die Fehlerquote in Formen selbstständigen Lernens auf ca. 30% beziffert. Das mag zunächst alarmierend klingen, im Umkehrschluss sind demnach aber bereits ca. 70% richtig. Durch kooperatives Weiterarbeiten, Diskutieren und Nachfragen kommen weitere 20% dazu. Schließlich muss die Lehrerin/der Lehrer das erarbeitete Wissen absichern (vgl. Herold/Landherr 2001, S. 175). Fazit: „Die Kommunikation in dieser Lernkultur ist der Dialog“, denn nur im Dialog zwischen Schülern und zwischen Schülern und Lehrer können „Einsichten gewonnen werden, die jedem Einzelnen verschlossen geblieben wären“ (Herold/Landherr 2001, S. 176).

Passend zu einer veränderten Fehlerkultur ist der Fördergedanke. Langsamere, leistungsschwächere, versetzungsgefährdete und schulmüde Schülerinnen und Schüler ohne Unterschied in obligatorische Förder- oder Stützkurse abzuschieben, wo häufig in Wiederholungs- oder Zusatzübungen noch einmal das Gleiche auf gleiche Art erklärt und durchgearbeitet wird, ist kein Beitrag zur Förderung der individuellen Lernkompetenz. Nicht ohne Grund muss der Fördergedanke in den normalen Fachunterricht Einzug halten, wo neben der Wissensvermittlung auch geeignete individuelle und kooperative Lernstrategien verfolgt und routinemäßig praktiziert werden. Erst dadurch können Schülerinnen und Schüler Fortschritte erleben und Selbstvertrauen (zurück-)gewinnen. Im Sinne einer veränderten Lernkultur bewirkt eine positive Förder-Grundhaltung mit der ständigen Bereitschaft zur dialogischen Kommunikation, dass Lernende sich ernst genommen fühlen und Vertrauen aufgebaut wird – eine wichtige emotionale Voraussetzung für das Gelingen eines Lern- und Bildungsprozesses.

Kritische Betrachtung

Frontalunterricht doch besser?

So ähnlich titelt zumindest die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 15.12.2012 mit „Frontalunterricht macht klug“ und die Wirtschaftsjournalistin Inge Kloepfer fügt in der Unterzeile hinzu: „Problemorientierter oder offener Unterricht – die ganze moderne Pädagogik stiftet wenig Nutzen. Am besten ist noch immer moderner Frontalunterricht, fanden Forscher heraus.“ (Kloepfer 2012). Anlass für die neu entflammte Debatte sind die Meta-Studien des neuseeländischen Erziehungswissenschaftlers John Hattie. Die über 700 Meta-Analysen greifen auf 50 000 Studien mit ca. 250 Millionen Lernenden im englischsprachigen Raum zurück (Hattie 2013, S. XI). Ganz im Gegensatz zu den groben und irreführenden Vereinfachungen der Schlagzeilen lesen wir Hatties Schlussfolgerungen erheblich anders und erfahren daraus grundsätzliche Bestätigung und Bestärkung in der Verfolgung des ganzheitlichen Ansatzes des Selbstorganisierten und kooperativen Lernens. Ohne über die Ergebnisse übertrieben erstaunt zu sein, fällt uns besonders auf (alle Seitenverweise zu Hattie 2012):

- Die Bedeutung einer vertrauensvollen und persönlichkeitsfördernden Lernkultur, in der Etikettierung keinen Platz hat und in der Fehler als willkommene Anlässe für das Gespräch über die Lernentwicklung dienen (S. 19, S. 29, S. 77f). Eine in diesem Sinne „sichere“ Lernumgebung erlaubt dem Lernenden, seine Komfortzone zu verlassen und sein Lernen bewusst zu gestalten (S. 114).

- Die Bedeutung des Feedback als Teil einer dialogischen Lernkultur. Die Bedeutung eines angst- und repressionsfreien Lernklimas auf der Lehrer-Schüler-Ebene wie in den Schüler-Schüler-Beziehungen wird in diesem Zusammenhang immer wieder hervorgehoben. Wohl überlegtes Feedback bezieht sich auf Lernergebnisse, auf Lernprozesse und – wohlgemerkt – auf die Fähigkeit von Lernenden, mit aussagekräftigen Rückmeldungen umzugehen und daraus persönliche Schlussfolgerungen für das eigene Lernverhalten zu ziehen (S. 133-135).

- Die Bedeutung eines Unterrichts, in dem Lernen „durch die Augen der Schüler“ geplant, durchgeführt, evaluiert und kontinuierlich verbessert wird (S. 18), in dem vor allem aktives Lernen nicht durch Lehrerdominanz erstickt wird. Der „monologische Lehrer“, so stellt Hattie fest, redet zwischen 70 und 80 % der Unterrichtszeit und ist hauptsächlich mit der Weitergabe von Wissen und so sehr mit der Kontrolle über die Abfolge und Dauer seiner einzelnen Schritte beschäftigt, dass für die Integration von Vorwissen, Verständnisfragen, individuelles Lerntempo auf Schülerseite keine Zeit bleibt. In solchen Umgebungen – so Hattie ironisch – kommen die Schüler in die Schule, „um Lehrern bei der Arbeit zuzuschauen“ (S. 82). Der „dialogische Unterricht“ dagegen setzt auf Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden sowie der Lernenden untereinander, um gemeinsam und sinnstiftend den Lernstoff zu durchdringen (S. 43, S. 80-83).

- Die Bedeutung von vielfältigen Lernstrategien, die den Schülern nahe gebracht, mit ihnen praktiziert und in ihrer Passung reflektiert werden müssen, damit sie mit steigendem Selbstständigkeitsanspruch letztendlich „ihre eigenen Lehrer“ werden und damit die Schlüsselfähigkeit der Selbstregulierung für das lebenslange Lernen erwerben (S. 1, S. 18, S. 115). Anhand der ausgewerteten Studien stellt Hattie fest, dass das „Lernen lernen“ – wie wir es nennen würden – und das Gespräch über wirksame Lernstrategien mit den Schülern zu selten Gegenstand des Unterrichts ist (S. 103f). In seinem Ranking von Wirkfaktoren spielt das Beherrschen von Lerntechniken („study skills“) eine wichtige Rolle (S. 266-268).

- Die Bedeutung von Kooperation und Austausch in heterogenen Lerngruppen. Schüler können viel voneinander lernen, und es gehört zur Kunst des Lehrens, Lernende dazu zu bringen, sich in all ihrer Verschiedenheit von Talenten, Fehlern und Interessen gegenseitig zu helfen und zusammen zu arbeiten (S. 109-111). Wechselseitiges Lehren und Lernen („Reciprocal teaching“) und Kooperatives Lernen stehen in Hatties Rangfolge von Einflussfaktoren auf den Lernerfolg ganz oben. Dabei ist kooperatives Lernen dem individuellen Lernen überlegen (S. 266-268).

- Die Bedeutung des Lehrerhandelns. „Auf den Lehrer kommt es an“ – das ist für Hattie ein allzu plattes Klischee. Genauer kommt es darauf an, was Lehrer „tun“, wie ihre professionellen Denk- und Handlungsmuster darauf ausgerichtet sind, Lernen wirksam in Gang zu setzen und „sichtbar“ zu machen, was eine ständige (Selbst-)Überprüfung der Wirksamkeit von Lehr- und Lernstrategien einschließt (S. 18). In diesem Zusammenhang steht bei Hattie der – für uns missverständliche – Begriff der „direkten Instruktion“ für eine umfassende Methode der Unterrichtsplanung von den Lernzielen und Erfolgskriterien über die Präsentation des Lernstoffes und Anleitung zum Lernen bis zu gelenkten und selbstständigen Übungsphasen (S. 72f). Nicht zu übersehen sind Hatties Aufforderungen zu intensiver Zusammenarbeit von Lehrer/innen untereinander als Element der Professionalisierung und Optimierung des Lehrerhandelns (S. 67-76). Großes Gewicht wird der Aktivierung von Vorwissen, der Verknüpfung von Alt und Neu, der Strukturierung des Lernstoffes und der Vermittlung von meta-kognitiven Strategien beigemessen („Wir müssen wissen, was wir tun müssen, wenn wir nicht wissen, was wir tun müssen.“ S. 115) (S. 112-115).

Unser Fazit: Aus Hatties umfangreichen Schlussfolgerungen und Empfehlungen die Überlegenheit des Frontalunterrichts herauszulesen, ist schon nach flüchtiger Lektüre des Buches sehr verwegen. Auf der anderen Seite ist SOL auch nicht einfach eine Form des „offenen Unterrichts“, wie Hattie ihn beschreibt, nämlich als einen Unterricht mit „zu vielen ziellosen Aktivitäten“ (S. 99), der Lernende planlos mit Internetrecherchen und Vorbereitung von Powerpoint-Präsentationen beschäftigt. Schülerinnen und Schüler brauchen Zielorientierung, Strukturierung und Themenzentrierung. Insofern fühlen wir uns von Hatties Kritik an solchen beliebigen Lernformen nicht angesprochen. Die Leserin und der Leser dieser Handreichung wird zu jeder der hier skizzierten Inhalte aus Hatties Studienergebnissen viele frappierende Übereinstimmungen, entsprechende Konkretisierungen und praxisorientierte Anleitungen finden – im pädagogischen Konzept des Selbstorganisierten und kooperativen Lernens.

|

SOL Praxisbeispiele

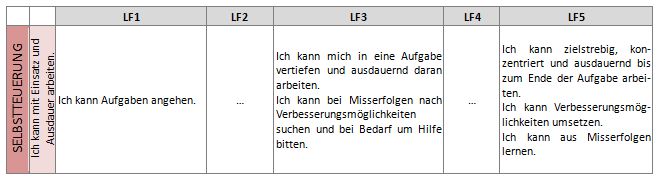

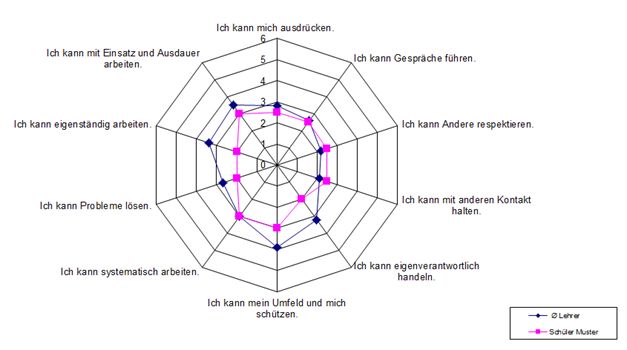

Kompetenzraster als Diagnoseinstrumente

Kompetenzraster sind Tabellen, die Leistungsanforderungen durch beobachtbares Verhalten präzise beschreiben. Die linke Tabellenspalte enthält die Kompetenzbereiche ("Was kann ich?"), die in der Horizontalen z.B. nach Lernfortschritten („Wie gut kann ich es?“) aufgeschlüsselt sind. Sinnvoll ist eine überschaubare Anzahl von Stufen, so dass diese deutlich voneinander unterschieden werden können, z.B.: 1. Kompetenzbereiche aufgeschlüsselt nach Lernfortschritten:

| |

Stufe 1 |

Stufe 2 |

Stufe 3 |

Stufe 4 |

| Kompetenzbereich |

|

|

|

|

Für sie gelten die folgenden Merkmale, die die wachsende Wertschätzung und Verbreitung von Kompetenzrastern begründen:

Kompetenzraster sind optimalerweise Teil eines didaktischen Konzeptes (z.B. Wochenplanarbeit), das auf der Feedbackschleife basiert. Das könnte so aussehen: Alle Schülerinnen und Schüler erhalten die für sie relevanten Kompetenzraster. In einem Lerntagebuch dokumentieren sie z.B. zu Beginn einer Woche, was sie arbeiten möchten und am Ende der Woche, was sie geschafft haben. Eine Lehrkraft bestätigt das Erreichte. Die erledigten Aufgaben und/oder die Kompetenzraster versehen mit Hinweisen, die das Erreichte dokumentieren, werden in einem Portfolio gesammelt. So markierte Kompetenzraster können einem Anforderungsprofil, z.B. für eine Prüfung gegenübergestellt werden. Daraus ergibt sich für alle sichtbar der Leistungsstand und der Handlungsbedarf. In regelmäßigen Abständen oder nach individuellem Bedarf führen die Schülerinnen und Schüler Gespräche mit Lehrkräften über die erreichten Ziele und die zukünftigen individuellen Arbeitsschwerpunkte. In Schularten mit dem Fächern Projektkompetenz bzw. Handlungskompetenz hat sich ein Kompetenzraster mit fünf Kompetenzbereichen bewährt:

- Kommunikation

- Kooperation

- Arbeitsweise

- Verantwortungsbewusstsein

- Selbststeuerung

Hier der gekürzte Auszug aus dem Bereich Selbststeuerung:

Systematisch werden im Klassenteam die Kompetenzbereiche eingeführt und geübt und bilden so mit unterschiedlicher Gewichtung die Grundlage für die Notenbildung. Werden Schülerselbst- und Fremdeinschätzung grafisch ausgewertet können Lernberatungs- oder Zielvereinbarungsgespräche strukturiert darauf aufbauen. Handlungskompetenz-mit-Kompetenzrastern  (zum Öffnen der Excel-Datei müssen Sie das Passwort: "Handlungskompetenz" eingeben) Fach- bzw. lernfeldbezogene Lernmaterialien zu Kompetenzrastern finden Sie u.a. bei den Ausarbeitungen zu den Lernmaterialien der Schulversuche BFPE und AVdual, deren Systematik niveaudifferenziertes Lernen ermöglicht. Weitere Praxisbeispiele können Sie der CD der WebHandreichung „Selbstorganisiertes und kooperatives Lernen (SOL)“ entnehmen.

Methodenbeschreibungen

Vorbemerkung

Das Gelingen neu eingeführter Methoden hängt in großem Maß von folgenden Faktoren ab, um Unsicherheiten und daraus resultierende Unruhe auf Schüler- wie Lehrerseite zu vermeiden:

- Fachliche wie überfachliche Ziele werden mit den Schülerinnen und Schülern besprochen, so dass alle verstehen, warum wir was machen.

- Der Arbeitsauftrag und der Ablauf sind klar und eindeutig formuliert, am besten durch Visualisierung an der Tafel, der Projektionsfläche und/oder per schriftlicher Anleitung. Die Erklärung der methodischen Schritte muss dabei klar getrennt sein von organisatorischen Vorbereitungen (Austeilen, Tische rücken, ...). Optimalerweise hören die Schülerinnen und Schüler die Erklärungen direkt, bevor sie beginnen können zu arbeiten.

- Neue Methoden werden das erste Mal mit flachen fachlichen Inhalten durchgeführt.

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende die Gelegenheit, ein Feedback zu geben, und reflektieren zusammen mit der Lehrkraft den Wert der Methode im Hinblick auf die fachlichen und überfachlichen Ziele (z.B. Lernzuwachs, Kooperationsfähigkeit).

- Das Feedback dient auch dazu, im Sinne einer veränderten Lernkultur regelmäßig über Unterricht ins Gespräch zu kommen.

Exemplarisch sind hier drei Methoden als separate Dokumente zum Download ausgewählt. Dabei handelt es sich um:

- die Sortieraufgabe,

- das Dreiergespräch und

- das Lerntempoduett

Weitere Methoden finden Sie in der Handreichung „Selbstorganisiertes und kooperatives Lernen (SOL)“  . Weitere Unterrichtsmaterialen finden Sie außerdem auf der CD zur Handreichung

|

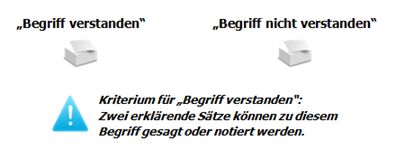

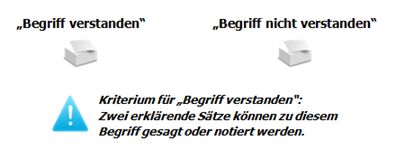

Sortieraufgabe

|

|

Einsatzmöglichkeiten

|

- Wiederholung, Übung, Festigung

- Hausaufgabe

- Selbstkontrolle am Ende einer Lernsequenz

|

|

Ziele

|

- Klärung zentraler Begriffe

- Individuelle Verarbeitung der Inhalte

- Selbstüberprüfung

- Erleichterung des Lernens

- Üben von strukturiertem und verständlichem Erklären

|

|

Ablauf

|

- Einzelarbeit:

Alle sortieren die Begriffskärtchen nach

„Begriff verstanden“/„Begriff nicht verstanden“.

- Partnerarbeit:

Die Partner erklären sich die nicht verstandenen Begriffe gegenseitig, soweit möglich.

- Gruppenarbeit:

In einer weiteren Runde in Vierergruppen wird der „Begriff nicht verstanden“-Stapel immer kleiner.

- Plenum:

Ungeklärte Begriffe werden nachgeschlagen, durch die Experten anderer Gruppen oder im Plenum mit der Lehrkraft besprochen.

|

|

Material

|

- Kärtchen mit bis zu 30 Begriffen (auf A4-Blatt zum Ausschneiden), eine Schere für jeden Schüler.

- Alternativ: alle Begriffe auf einem Blatt zum Markieren oder zum Übertragen in eine Tabelle.

|

|

Stolpersteine

|

- Beim ersten Einsatz der Methode werden zu viele Begriffe vorgegeben.

- Schüler/innen überschätzen sich und können Begriffe z.T. nicht / nur unzureichend erklären. → Zweck der Methode erklären: keine Bewertung, sondern Selbsterkenntnis.

|

|

Hinweise

|

- Beim Einüben der Lerntechnik evtl. ein Arbeitsblatt mit den entsprechenden Begriffen zur Verfügung stellen, in das die Schüler/innen pro Begriff mindestens zwei Stichpunkte zur Erklärung eintragen können.

- Variation: Nach der Einzelarbeit kann gleich statt in Partnerarbeit in Gruppen gearbeitet werden.

Daran kann sich das → Dreiergespräch anschließen zur Klärung der nicht gewussten Begriffe.

- Karten können im Anschluss für eine → Strukturlegearbeit verwendet werden.

|

|

Quellen

|

Wahl 2005, Herold/Landherr 2001 |

|

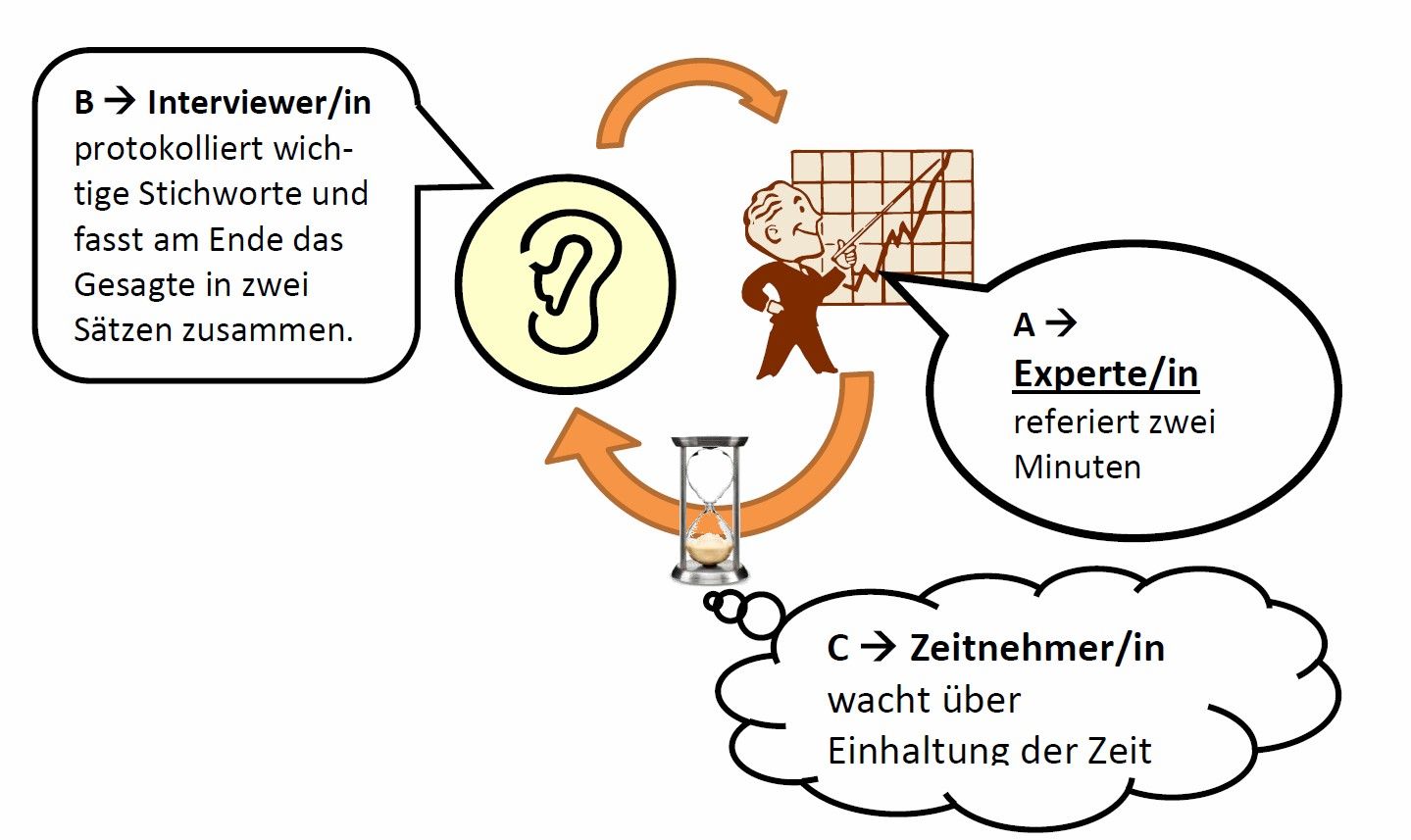

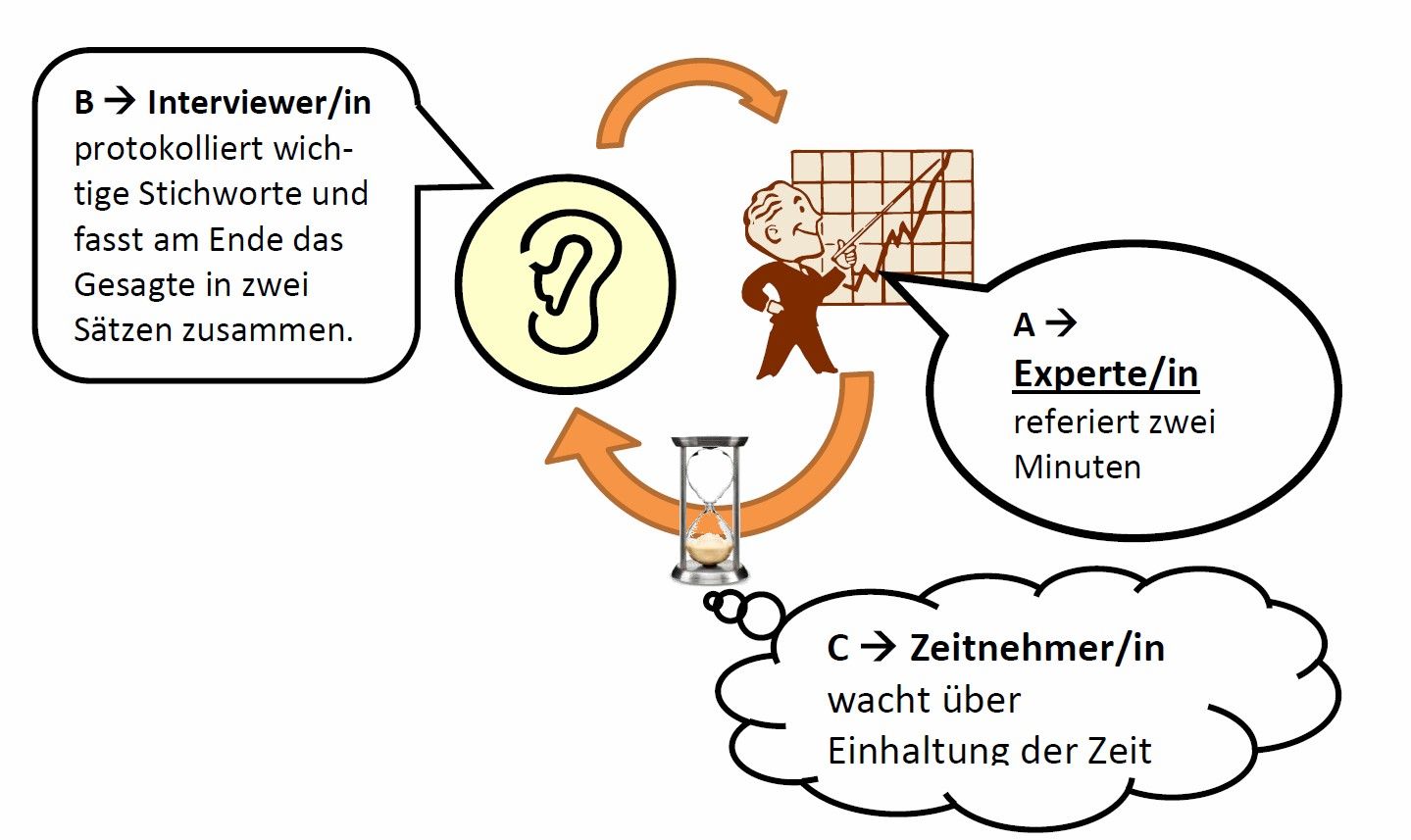

Dreiergespräch (Triade)

|

|

Einsatzmöglichkeiten

|

- Geeignet für das aktive Rekonstruieren eines vorangegangenen Lernstoffes

- Wiederholung, Festigung am Ende einer Lernsequenz

|

|

Ziele

|

- Einüben des „aktiven Zuhörens“ zur Förderung der Gesprächskultur

- Vorbereitung für Vortrag, freies Sprechen

- Aktive Beteiligung aller Lernenden

- Entlastung für den einzelnen Schüler, der erkennt, dass er durch Zusammenarbeit oder Gespräch weiterkommt.

|

|

Ablauf

|

- Jede/r Teilnehmer/in sucht sich einen Begriff, zu der er ein bis zwei Minuten sachbezogen sprechen kann.

- Alle bereiten sich individuell auf ihre Kurzpräsentationen vor.

- Bildung von Dreiergruppen A, B, C.

- A redet ein bis zwei Minuten, B und C hören zu, C achtet auf die Zeit. A bittet B, das Vorgetragene in zwei Sätzen zusammenzufassen.

- Weiter mit B; A und C hören zu usw.

- Keine Diskussion und keine Unterbrechung des Vortrags

- Abschließend im Plenum oder mit einer Partnergruppen noch offene Fragen klären.

|

|

Material

|

- Begriffskarten (mehr Karten als Teilnehmer/innen)

- Uhr

|

|

Stolpersteine

|

- Redezeit nicht an die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler angepasst.

- Nicht genügend Begriffskarten zur Auswahl

- Teilnehmer/innen überschreiten die vorgegebene Redezeit, andere Teilnehmer kommen dadurch nicht/zu wenig zu Wort.

|

|

Hinweise

|

- Ca. 10 – 15 % mehr Karten als Teilnehmer/innen

- Redezeit steigern, beim ersten Mal evtl. nicht länger als eine Minute Redezeit.

- Differenzierungsmöglichkeit:

Abstraktionsgrad, Anzahl, Schwierigkeit der Begriffe an die Einzelnen oder an die Gruppe anpassen. Stichworte auf der Rückseite der Begriffskärtchen erleichtern Schwächeren den Kurzvortrag.

- Vorbereitung für das → Gruppenpuzzle: fundierte Wissensvermittlung durch die Experten nach der Rückkehr in die Stammgruppe

|

|

Quellen

|

u.a. Herold/Landherr 2001 |

|

Lerntempo-Duett

|

|

Einsatzmöglichkeiten

|

- Zur Erarbeitung bzw. Vertiefung eines Lerngebietes

- Wissenssicherung und Lernzielkontrolle (z.B. nach Schwierigkeit gestaffelte Übungsaufgaben)

- Spielerischer Wettbewerb

- Innerhalb eines Zeitrahmens kann das Arbeitstempo selbst bestimmt werden, z.B. wenn nicht alles von allen bearbeitet werden muss.

|

|

Ziele

|

- Konzentrierte Einzelarbeit im Wechsel mit gegenseitigem Erklären

- Sachbezogene Kommunikation unter Schüler/innen

- Erkenntnis, dass sich jeder Mensch im individuellen Tempo Wissen aneignen darf.

|

|

Ablauf

|

- Die verschiedenen Aufgaben- oder Textblätter werden so ausgeteilt, dass Nachbarn nicht die gleiche Aufgabe erhalten. Jeder Aufgabe ist eine Farbe zugeordnet.

- Einzelarbeit:

Die Übungsaufgabe wird zunächst alleine – im eigenen Tempo – bearbeitet.

- Partnerarbeit:

Wer seine Aufgabe gelöst zu haben meint, deutet dies nonverbal, z.B. durch Aufstehen an, bis sich jemand mit der gleichen Aufgabe (= Farbe) dazu gesellt. Die Lösung wird verglichen, korrigiert und ergänzt.

- Einzelarbeit/Partnerarbeit:

Danach wird die andere Aufgabe (Farbe) im gleichen Verfahren bearbeitet. Weitere (evtl. schwierigere) Aufgaben können von schnelleren Schüler/innen bearbeitet werden.

- Plenum:

Mit der ganzen Klasse und der Lehrkraft werden zum Schluss noch Schwierigkeiten und offene Fragen geklärt.

|

|

Material

|

- Den verschiedenen Aufgaben werden Farben zugeordnet.

|

|

Stolpersteine

|

- Schüler/innen warten, bis der Banknachbar fertig ist, um nicht mit einem „unbekannten“ Partner zusammen zu arbeiten.

- Es entsteht Unruhe beim Warten auf den entsprechenden Partner, da die nonverbale Kommunikation nicht eingeübt ist.

- Schüler/innen achten nur auf die quantitative, nicht auf die qualitative Bearbeitung der Texte/Aufgaben.

|

|

Hinweise

|

- Sinn und Zweck der Methode sollten erläutert werden, damit es nicht zu einem falsch verstandenen Wettbewerb kommt: Das Lerntempo ist individuell, langsameres Tempo heißt nicht, dass jemand schlechter arbeitet! Das Tempo wird nicht bewertet.

- Evtl. an der Tafel notieren, wer fertig ist und wartet.

- Aufgrund der unterschiedlichen Lerntempi unbedingt für die schnelleren Schüler/innen zusätzliche Aufgaben bereitstellen.

|

|

Quellen

|

Peterßen 1999, Konrad/ Traub 2001, Huber 2004 |

Lernagenda

An vielen Schulen ist mittlerweile eine Lernagenda (Schuljahresplaner, Kalender, …) im Einsatz, der Lernende dabei unterstützt, ihr Lernen systematisch zu planen und dokumentieren. Er enthält in gebundener Form alle wesentlichen Papiere, die den Schulalltag übersichtlich abbilden. Im Lehrerteam sinnvoll und konsequent eingefordert und eingesetzt, ermöglicht er eine effizientere Nutzung der Unterrichtszeit als Lernzeit. Exemplarisch sind hier ein mögliches Inhaltsverzeichnis und einzelne Elemente daraus dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

- Stundenplan

- Schul- und Hausordnung

- Außerunterrichtliche Veranstaltungen

- Allgemeines

- Adressenliste

- Fehlzeiten – Information für Eltern und Schüler

- Entschuldigung für Fehlzeiten (Kopiervorlage)

- Fehlzeiten im Werkstattunterricht – Information für Eltern und Schüler

- Arbeitskleidung

- Nachweisblatt Fehltage

- Wichtige Informationen auch zur Berufswahl – auch für Eltern

- Geliehenes/Verliehenes

- Checkliste Schuljahresanfang

- Kompetenzraster

- Lerntagebuch

- Meine persönlichen Ziele

- Meine persönliche Notenübersicht

- Mitteilungen zwischen Eltern und Schule

- Beratungsstellen in Stuttgart

- Die Woche clever planen

- Notizen

Lerntagebuch

Im Lerntagebuch notieren die Schüler/innen was sie in einer Woche gelernt haben, was bedeutsam war, wo noch Fragen offen sind und nehmen diese Reflexion als Anlass, um bei Bedarf um ein Gespräch zu bitten. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, dass die Schüler/innen korrekt oder vollständig wiedergeben, was sie gelernt haben, sondern eher reflektieren, was für sie wichtig oder bemerkenswert war. Daraus ergibt sich zum einen ein Bild für die betreuenden Lehrkräfte, was ankam und zum anderen führen sich die Schüler/innen selber vor Augen, wie ihr Wissen wächst. Das Lerntagebuch erfüllt auch diagnostische Zwecke, wenn jede Woche ein Mathethema unter „noch offenen Fragen“ steht, können Lehrkräfte früher eingreifen, als Schüler/innen Handlungsbedarf sehen. Diese betrachten es vielleicht schon als Normalzustand, dass Mathe „halt nicht geht“. Um das Nachdenken über Lernen einzuführen, sollte dem schon in den Einführungstagen bzw. zu Beginn des Schuljahres Raum gegeben werden. Dazu kann das Schema beispielsweise zu einem Freizeitthema ausgefüllt und besprochen werden. Auch hier gilt, dass alle Zeit haben müssen, die Instrumente kennen zu lernen und damit zu arbeiten. In den Wochen danach können die letzten zehn Minuten einer Stunde am Ende der Woche dafür zur Verfügung gestellt werden. Die Stunde wechselt, so dass nicht immer dasselbe Fach betroffen ist und für alle sichtbar wird, dass auch hier die Lehrkräfte an einem Strang ziehen. Je nach Absprachen im Klassenteam werden die Lerntagebücher eingesammelt und gesichtet. Das sollte zu Beginn spätestens nach dem zweiten Eintrag geschehen, später können die Abstände größer werden. Beispiel verkleinert:

| Das kann ich jetzt: |

| Umsetzungsbeispiel: |

| Diese Seite füllt der Lernende am Freitag/über’s Wochenende aus. |

| Am Montagmorgen zeichnet die betreuende Lehrkraft in der offenen Lernzeit die Lerntagebücher ab und erfasst so, ob Gesprächsbedarf besteht. |

| Die LK informiert die betreffenden Lernberater, dass |

| S Gesprächsbedarf signalisiert haben. |

| Das hat mir beim Arbeiten/Lernen geholfen: |

| |

| Das muss ich noch fragen / habe ich noch nicht verstanden: |

| Dabei kann ich Hilfe anbieten: |

| Das will ich in der nächsten Woche erreichen: |

| Ich möchte ein Gespräch! |

| Schüler/in |

Lehrer/in |

Meine persönlichen Ziele

Basierend auf den Erkenntnissen aus Fremd- und Selbstbeurteilung zur eigenen Handlungskompetenz (Projektkompetenz, ...) wird in regelmäßigen Abständen mit dem Lernenden ein Zielvereinbarungsgespräch geführt. Dieses wird von den Lernberatern und dem Lernenden in der Lernagenda dokumentiert.

| Ziel 1: |

| |

| |

| Was muss ich dafür tun? |

Bis wann? |

| 1. |

|

| 2. |

|

| 3. |

|

| Welche Hilfe brauche ich? |

Von wem? |

| |

|

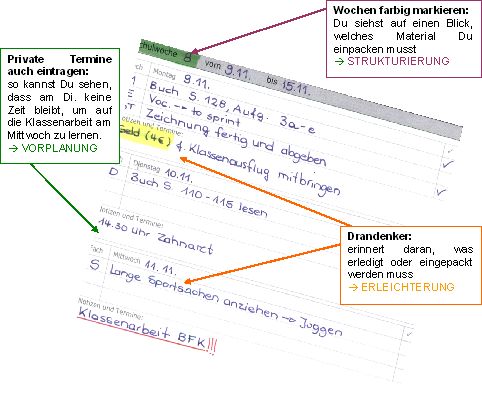

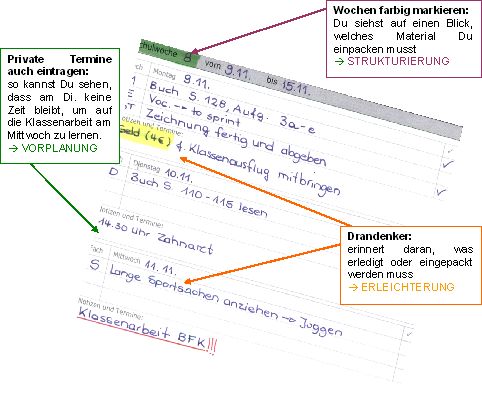

Die Woche clever planen

Es hat viele Vorteile, Hausaufgaben und Termine wie einen Kundenauftrag zu behandeln, also an dem Tag in den Terminplaner einzuschreiben, an dem sie vorgelegt werden müssen. Der Wochenplaner ist ein kleines Zeitmanagementsystem. Wie beim Zeitmanagement im Beruf sind dabei einige Regeln zu beachten:

|

- Aufgaben werden grundsätzlich am Tag ihrer Fälligkeit notiert, also dann, wann man sie vorlegen muss.

- Alle Lehrkräfte notieren Aufgaben und Termine sichtbar im Klassenzimmer, z.B. an einer separaten Tafel. Abwesende Schüler sind bei Rückkehr somit auch verbindlich informiert

- Erledigte Hausaufgaben werden mit einem ✓ gekennzeichnet.

- Zu Beginn sollte mit den Schülern die Arbeitssystematik, also das Richten der Schultasche etc. besprochen sein. Erst dann erklärt sich der Nutzen des Wochenplaners. Das Überfliegen der Eintragungen ruft nicht nur die Hausaufgaben ins Gedächtnis zurück, auch die zurückliegende Unterrichtssituation wird in Erinnerung gebracht.

- Sinnvoll ist, auch private Termine einzutragen.

|

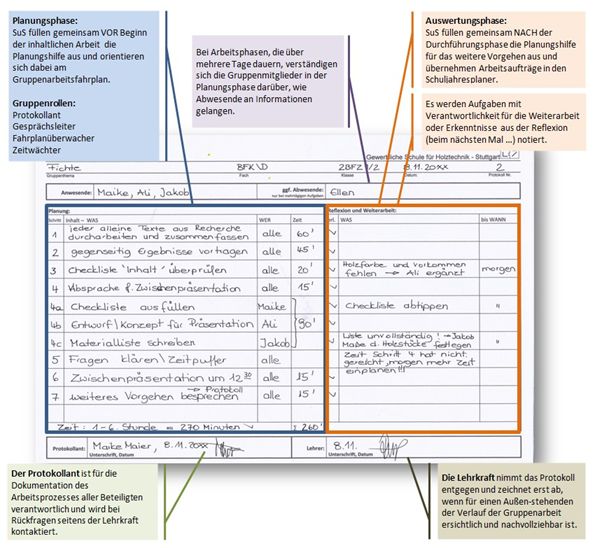

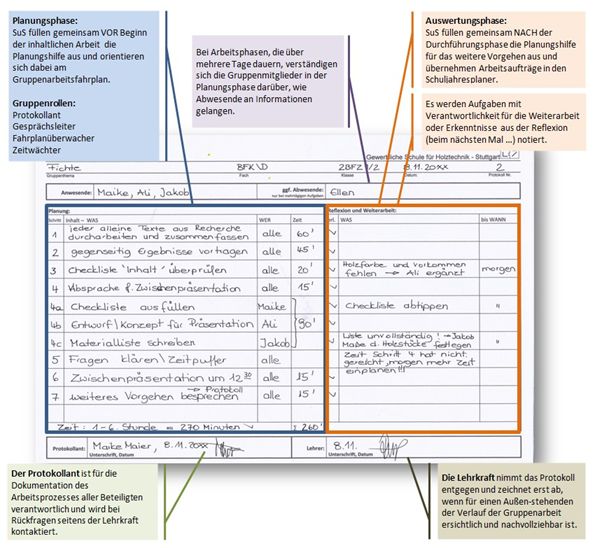

Instrumente zur Förderung von Teamarbeit

Schüler und Schülerinnen können nicht automatisch konstruktiv und systematisch in Gruppen arbeiten. Gruppenarbeitsfähigkeit ist aber zentrale Voraussetzung für alle kooperativen Lernphasen. Dazu ist es hilfreich gleich zu Beginn des Schuljahres abzuklären, wie gut die Klasse in Gruppen arbeiten kann. Solange das nicht gegeben ist, kann die Klasse oder Einzelne z.B. in Tandems arbeiten. Parallel dazu wird die Gruppenarbeitsfähigkeit systematisch aufgebaut. Am Anfang steht das Motivieren dafür, indem Schüler/innen Kooperation als hilfreich erleben (z.B. Kartenmemory, Placemat). Zur Reflexion von Gruppenarbeitsphasen können fertige Übungen eingesetzt werden (z.B. Gruppenarbeit mit Mängeln, s.u.). Darüber hinaus können mehrere Schülertandems ihre Klasse bei in einer kooperativen Phase mit Kompetenzrastern beobachten. Erfahrungen zeigen, dass die Schüler/innen treffend beobachten und berichten können. Beim anschließenden Feedback-Gespräch werden die Regeln für die Zusammenarbeit gesammelt oder wieder aufgefrischt. Die Strukturierung von Gruppenarbeitsphasen ist das dritte Standbein der Gruppenarbeitsfähigkeit. Es gibt sicher Klassen / Gruppen, die benötigen diese Hilfen nicht (z.B. Gut organisiert – schnell zum Ziel!, s.u.), andere nutzen sie länger. Besonders das Einschätzen des Zeitbedarfs fällt Lernenden zunächst schwer. Die eigene Arbeitsgeschwindigkeit zu kennen mit dem Wissen (siehe Tempoduett), dass Menschen unterschiedlich schnell lernen (dürfen) und es eher auf das Ergebnis als auf die Geschwindigkeit ankommt, ist jedoch grundlegende Kompetenz für den weiteren Lebensweg und nicht nur für das nächste Projekt.

Arbeiten strukturieren mit Gruppenarbeitskarten:

Die Karte rechts wird in DIN A5 ausgeschnitten und laminiert. Die Teams arbeiten damit während praktischer Versuche. Auf der Rückseite ist das Kompetenzraster für „Praktisches Arbeiten“ abgebildet.

|

Diese Karte links wird in DIN A5 ausgeschnitten und laminiert. Die Teams arbeiten damit während einer kooperativen Phase. Sie dient der Strukturierung der Arbeit und dem Einschätzen des Zeitbedarfs, eine Voraussetzung für selbstständiges Arbeiten z.B. in Projekten oder für eigene Ziele |

Arbeiten strukturieren mit einem Protokollblatt:

Literaturliste

|

Die Regierungspräsidien bieten Fortbildungsreihen "Selbstorganisiertes und kooperatives Lernen" an. Dieses Angebot richtet sich an berufliche Schulen, die das Ziel verfolgen, das individualisierte Lernen in heterogenen Lerngruppen, u.a. auch für niveaudifferenziertes Lernen und Inklusion, zu fördern. Zentrales Ziel der individuellen Förderung in beruflichen Bildungsgängen ist die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz auf Seiten der Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse.

Die Regierungspräsidien bieten Fortbildungsreihen "Selbstorganisiertes und kooperatives Lernen" an. Dieses Angebot richtet sich an berufliche Schulen, die das Ziel verfolgen, das individualisierte Lernen in heterogenen Lerngruppen, u.a. auch für niveaudifferenziertes Lernen und Inklusion, zu fördern. Zentrales Ziel der individuellen Förderung in beruflichen Bildungsgängen ist die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz auf Seiten der Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse.zu finden.

Die Notwendigkeit individueller Förderung angesichts der – völlig normalen – heterogenen Zusammensetzung unserer Lerngruppen ist nicht neu, aber seit geraumer Zeit verstärkt in den Fokus der Unterrichtsentwicklung gerückt worden. „Im Vordergrund steht nun nicht länger die Orientierung an kleinschrittigen Lernzielen, sondern vielmehr der Lernende, dessen Kompetenzen entwickelt werden sollen“ (Horstmann 2009). Wohl um zu verhindern, dass individuelle Förderung in so genannte Stütz-, Förder- oder Hausaufgabenbetreuungsstunden ausgelagert wird – ohne Konsequenzen für den eigentlichen Unterricht – , sprechen die Handlungsempfehlungen der Enqutekommission „Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ ausdrücklich von „Individuelle Förderung als Unterrichtsprinzip“ (Drucksache des Landtags Baden-Württemberg 14/7400, 10.12.2010, S. 155).

Die Notwendigkeit individueller Förderung angesichts der – völlig normalen – heterogenen Zusammensetzung unserer Lerngruppen ist nicht neu, aber seit geraumer Zeit verstärkt in den Fokus der Unterrichtsentwicklung gerückt worden. „Im Vordergrund steht nun nicht länger die Orientierung an kleinschrittigen Lernzielen, sondern vielmehr der Lernende, dessen Kompetenzen entwickelt werden sollen“ (Horstmann 2009). Wohl um zu verhindern, dass individuelle Förderung in so genannte Stütz-, Förder- oder Hausaufgabenbetreuungsstunden ausgelagert wird – ohne Konsequenzen für den eigentlichen Unterricht – , sprechen die Handlungsempfehlungen der Enqutekommission „Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ ausdrücklich von „Individuelle Förderung als Unterrichtsprinzip“ (Drucksache des Landtags Baden-Württemberg 14/7400, 10.12.2010, S. 155). Wie kommen wir dahin?

Wie kommen wir dahin?

Advance Organizer (AO) werden von Lehrer/innen erstellt und bilden die stoffimmanente, gedankliche Struktur (organizer) eines Themas im Voraus (in advance) ab. Ein AO verschafft damit einen auf das Wesentliche reduzierten Überblick und verknüpfen Neues mit schon vorhandenem Vorwissen und mit Alltagswissen (Wahl 2005, S. 139 – 153). Er wird zu Beginn der eigentlichen Unterrichtseinheit den Lernenden präsentiert und ist z.B. als Plakat im Klassenraum präsent. Advance Organizer sind so hilfreich, weil sie verschiedene neurophysiologische Mechanismen nutzen:

Advance Organizer (AO) werden von Lehrer/innen erstellt und bilden die stoffimmanente, gedankliche Struktur (organizer) eines Themas im Voraus (in advance) ab. Ein AO verschafft damit einen auf das Wesentliche reduzierten Überblick und verknüpfen Neues mit schon vorhandenem Vorwissen und mit Alltagswissen (Wahl 2005, S. 139 – 153). Er wird zu Beginn der eigentlichen Unterrichtseinheit den Lernenden präsentiert und ist z.B. als Plakat im Klassenraum präsent. Advance Organizer sind so hilfreich, weil sie verschiedene neurophysiologische Mechanismen nutzen: Von Schülerinnen und Schülern erstellte Lernlandkarten (Strukturbild, Netzwerk, Mind map, Concept map) bilden deren individuelle gedankliche Struktur ab. Die konstruktivistische Lerntheorie macht deutlich, dass jedes Individuum Neues in die eigene gedankliche Struktur integrieren muss, Wissen also konstruiert werden muss und nicht übernommen werden kann.

Von Schülerinnen und Schülern erstellte Lernlandkarten (Strukturbild, Netzwerk, Mind map, Concept map) bilden deren individuelle gedankliche Struktur ab. Die konstruktivistische Lerntheorie macht deutlich, dass jedes Individuum Neues in die eigene gedankliche Struktur integrieren muss, Wissen also konstruiert werden muss und nicht übernommen werden kann.