1. Bedeutung

Die Bedeutung der Deutschen Revolution von 1848/49 für den Unterricht

1974 eröffnete Bundespräsident Gustav W. Heinemann in Rastatt die "Erinnerungsstätte für Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte". Er machte die Barock- und Festungsstadt damit zu einem der wichtigsten Erinnerungsorte für die Deutsche Revolution von 1848/49 in Deutschland.

Heinemann hatte erkannt, dass es den Deutschen recht schwer fiel, ein positives Verhältnis zu ihrer Nation, ihrem Staat zu entwickeln. Er führte dies darauf zurück, dass sich unsere Gesellschaft fast ausschließlich über Negativerfahrungen definieren würde (den preußischen Militarismus, den Obrigkeitsstaat, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust). Heinemann kam zu der Überzeugung, dass die Nation auch eine positive Identifikation mit der eigenen Geschichte brauche, wenn Staat und Gesellschaft auf Dauer stabil sein sollten. So wollte er mit der Rastatter Erinnerungsstätte den Deutschen ins Bewusstsein rücken, dass sie durchaus auch eine positive Demokratiegeschichte vorweisen könnten; dass sie nicht genuin ein Untertanenvolk seien, sondern der Drang nach Freiheit und Demokratie auch in Deutschland eine lange Tradition habe.

Freischärler - Mitte des 19. Jahrhunderts ein Massenphänomen - belegen: Das Streben nach Demokratie und Freiheit hat in Deutschland eine lange Tradition. Farbige Lithographie aus dem späten 19. Jhdt.

© LMZ-BW (Weischer)

Die Überlegungen Heinemanns haben ihre Berechtigung nicht verloren und richten sich auch an unseren Geschichtsunterricht. Hinzu kommt, dass es zunehmend wichtig erscheint, Schülern überhaupt Freiheit und Demokratie als etwas Bewahrenswertes, aber durchaus nicht Selbstverständliches nahe zu bringen. Was liegt da näher, als auf Menschen zu verweisen, die im unmittelbaren Lebensraum der Schüler leidenschaftlich für ihre (und unsere?) Freiheit gekämpft haben?

Die herausragende Eignung Rastatts als Lernort

Revolutionär gesinnte Menschen gab es 1848/49 überall in Deutschland (und Europa). Die besondere Bedeutung Rastatts liegt darin, dass die Festungsstadt Höhepunkt und Endpunkt der Deutschen Revolution darstellt. Am 11. Mai 1849 leitete der Aufstand der badischen Garnison in der Bundesfestung Rastatt die entscheidende Phase der Revolution ein.

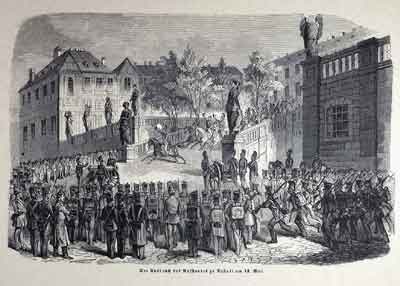

Regierungstreue Offiziere fliehen aus dem von aufständischen Soldaten umringten Schloss.

© LMZ-BW (Weischer)

Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte schlug sich eine monarchische Armee fast vollständig auf die Seite einer Freiheitsbewegung. Die Festung fiel damit in die Hände der Revolutionäre und wurde zu ihrer wichtigsten, schließlich letzten Bastion. Mit der Einnahme der Festung Rastatt durch preußische Truppen im Juli 1849 fand die Deutsche Revolution dann ihr Ende.

Einen kurzen Überblick über die Revolutionsereignisse in Rastatt bietet D 1 .

Preußisches Feldlager vor Rastatt im Juli 1849

© LMZ-BW (Weischer)

Schüler in Baden-Württemberg haben mit Rastatt also einen Ort in ihrer "Nachbarschaft", an dem sich im besonderen Maße aufzeigen lässt, mit welcher Leidenschaft sich schon vor vielen Generationen Menschen für Freiheit und Demokratie einsetzten. Im Rahmen einer selbst geführten Stadterkundung lernen die Schüler Menschen kennen, die allen sozialen und materiellen Unterschieden zum Trotz, ungeachtet ihrer Bildung und ihres "Vorlebens" geeint waren in ihrer Vision von einer freieren, selbst bestimmten Welt.

Anhand der Vorgänge in Rastatt lassen sich zentrale Aspekte der Revolution von 1848/49 erarbeiten, aber auch Aspekte von Freiheit, Demokratie und Revolution im Allgemeinen problematisierend erörtern, z. B.:

- Sind Freiheit und demokratische Mitbestimmung Bedürfnisse, die einem jeden Menschen in die Wiege gelegt wurden (oder sind sie Ausdruck eines geschulten / zu schulenden politischen Bewusstseins)?

- Lassen sich Freiheit und Demokratie auch ohne die klassischen Machtmittel des Staates (Militär, Polizei, Verwaltung) erkämpfen und behaupten?

- Wem sollte die Loyalität eines Bürgers gelten: Der Obrigkeit? Einer Verfassung? Einer politischen Vision? Dem eigenen Gewissen?

- Wem sollte die Loyalität eines Soldaten gehören: Der Obrigkeit? Einer Verfassung? Einer politischen Vision? Dem eigenen Gewissen?

- Was hat es mit dem Konzept eines "Bürgers in Uniform" bzw. "Bürgersoldaten" auf sich?

- Hätte die Revolution auch erfolgreich enden können (ggf.: unter welchen Bedingungen)?

- Hat sich das Kämpfen (mitunter sogar: Sterben) für Freiheit und Demokratie angesichts des Scheiterns der Revolution gelohnt?

- Warum beschäftigen wir uns heute noch mit einem 150 Jahre zurückliegenden Ereignis? Gibt es für uns heute noch einen Grund, den "Achtundvierzigern" dankbar zu sein?

2. Geschichte

Der folgende historische Überblick zur Stadt- und Revolutionsgeschichte ist dem Modul "Rastatt. Die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte" (Markus Bultmann, Arbeitskreis RP Freiburg) entnommen.

1705

Fertigstellung des Residenzschlosses. Rastatt wird Residenzstadt des Markgrafen Ludwig Wilhelm und seiner Frau Sybille Augusta.

1842-1848

Bau der Bundesfestung Rastatt

März 1848

Soldatenpetition von 652 Soldaten der Rastatter Bundesfestung

11. April 1849

Baden nimmt die Reichsverfassung an, die am 29. März amtlich verkündet worden war.

9./10. Mai 1849

Verbrüderung zwischen Bürgern und Soldaten in Rastatt

11./12. Mai 1849

Soldatenaufstand in Rastatt

12/13. Mai 1849

Offenburger Versammlung

13. Mai 1849

Großherzog Leopold vereidigt die in Karlsruhe stationierten badischen Truppen persönlich auf die Reichsverfassung.

13./14. Mai 1849

Flucht des Großherzogs aus Karlsruhe. Der Landesausschuss der Volksvereine übernimmt die Regierungsgeschäfte.

14. Mai 1849

Der regierende Landesausschuss zieht in Karlsruhe ein. Eine Vollziehungsbehörde unter Vorsitz von Brentano wird gewählt.

1. Juni 1849

Bildung einer provisorischen Regierung in Baden mit Brentano, Goegg, Fickler, Peter und Sigel

9. Juni 1849

General Mieroslawski übernimmt den Oberbefehl über die badischen Revolutionstruppen.

10. Juni 1849

Eröffnung der (am 3. Juni) gewählten Verfassungsgebenden Versammlung in Karlsruhe

21. Juni 1849

Schlacht bei Waghäusel. Die badische Revolutionsarmee erleidet ihre entscheidende Niederlage.

25. Juni 1849

Provisorische Regierung Badens begibt sich zum Schutz in die Bundesfestung. Prinz Wilhelm von Preußen zieht in Karlsruhe ein.

26. Juni 1849

Große Heeresschau mit etwa 15.000 Soldaten der Revolutionsarmee vor der Bundesfestung

29. Juni 1849

Niederlage der Revolutionsarmee bei Gernsbach; 6000 Soldaten verschanzen sich in der Bundesfestung; Beginn der Belagerung

1. Juli 1849

Mieroslawski legt den Oberbefehl nieder.

Ein Ausfallversuch der eingeschlossenen Revolutionstruppen scheiterte am 8. Juli in einem Gefecht bei Niederbühl. Bemerkenswert die Waffenbruderschaft von Soldaten und Zivilisten.

© LMZ-BW (Weischer)

11. Juli 1849

Abzug der letzten Revolutionstruppen in die Schweiz

7. - 21. Juli 1849

Es erscheinen 13 Ausgaben des Festungsboten.

23. Juli 1849

Kapitulation der Bundesfestung Rastatt; 5600 Soldaten werden in den Kasematten inhaftiert.

ab August 1849

Standgericht im Ahnensaal des Schlosses Rastatt fällt u. a. 21 Todesurteile, von denen 19 vollstreckt werden.

11. August 1849

Rückkehr des Großherzog Leopolds nach Karlsruhe

bis 1869

Fertigstellung der Festung

1890

Beschluss zur Aufgabe der Festungsstandortes Rastatt; in den Folgejahren wird die Festung geschleift.

1899

Genehmigung eines Gedenksteins zur Erinnerung an die standrechtlich Erschossenen

1924

Vervollständigung der Inschrift am Denkmal

1974

Gründung der Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte durch Gustav W. Heinemann

3. Anlage

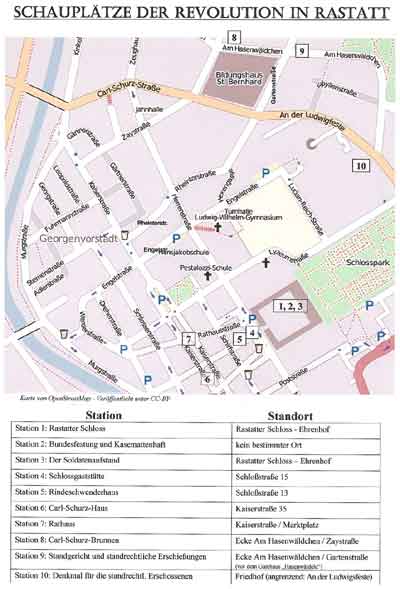

Die Stationen des Stadtrundgangs ( AB 11 )

© Ingo Brömel

Druckversion ![]()

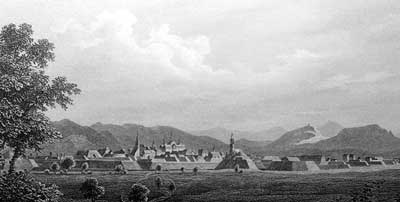

Alle für die Stadtführung vorgesehenen "Schauplätze der Revolution" befinden sich auf dem Gebiet der früheren Festungsanlage. Von der Festung selbst ist heute kaum noch etwas erhalten. Schon 1890 gab der Deutsche Bund die Anlage zum Abbruch frei, nachdem Rastatt, bedingt durch den Zugewinn Elsass-Lothringens im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, nicht mehr an der Westgrenze lag. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg musste das Deutsche Reich auch die verbliebenen Reste der Festung schleifen. Erhalten geblieben sind neben wenigen oberirdischen Bauten v. a. Teile der Kasematten.

Bundesfestung Rastatt, Stich um 1850.

© LMZ-BW (Weischer)

Der ganze Rundgang mit bis zu 10 Stationen ist gut in etwa eineinhalb Stunden zu bewältigen. Weithin sichtbarer Mittelpunkt der barocken Planstadt Rastatt ist das Schloss. Es bietet sich an, die Führung mit einigen grundlegenden Informationen zur Stadt und zum Schloss hier - im Schlosshof - zu beginnen (Station 1), zumal auch zwei weitere Stationen hier liegen (Stationen 2 und 3).

Rastatt aus der Luft (1990). Charakteristisch für barocke Planstädte ist die symmetrische Ausrichtung der Hauptverkehrsachsen auf das Schloss.

© LMZ-BW (Hecker)

Vom Schloss aus begibt man sich zur Schlossgaststätte (Station 4), in der Amalie Struve abgestiegen war, um ihrem Mann Gustav nahe zu sein, der in den Rastatter Kasematten inhaftiert war. Amalie Struve entwickelte sich zu einer zentralen Identifikationsfigur der sich revolutionierenden Rastatter Bevölkerung.

Wenige Schritte weiter befindet sich das Rindeschwenderhaus (Station 5). Ignaz Rindeschwender war schon im Vormärz einer der Hauptinitiatoren oppositioneller Aktivitäten in Rastatt. Sein Beispiel zeigt eindrücklich, mit welchen Mitteln die fürstliche Regierung und fürstliche Justiz Andersdenkende bekämpften - und warum Rechtsstaatlichkeit das vielleicht wichtigste Kennzeichen einer modernen, freien Gesellschaften ist.

Im Carl-Schurz-Haus (Station 6) lebte während der preußischen Belagerung ein Mann, der 1849 mit zwanzig Jahren zwar noch nicht zu den führenden Köpfen der Revolution gehörte; und doch erreichte Schurz wegen seiner späteren Karriere in den USA (bis hin zum Innenminister) sowie zweier spektakulärer Taten schon unter seinen Zeitgenossen einen hohen Bekanntheitsgrad: Er entging dem preußischen Standgericht, indem er in einer mehrtägigen Flucht durch die Rastatter Kanalisation aus der Rastatter Festung entkam. Später befreite er in einer akribisch geplanten, dennoch äußerst waghalsigen Aktion seinen Freund und Lehrer Gottfried Kinkel aus einem preußischen Gefängnis.

Vom Rathausbalkon (Station 7) aus verkündete Amand Goegg die revolutionären Beschlüsse der Offenburger Versammlung. Mit einer flammenden Rede gelang es ihm, die noch unschlüssigen Soldaten endgültig auf die Seite der revolutionären Bürger zu ziehen. Der Soldatenaufstand war nun nicht mehr aufzuhalten.

Amand Goegg verkündet vom Rathaus aus die Beschlüsse der Offenburger Versammlung.

© LMZ-BW (Weischer)

Nun muss man eine Fußstrecke von etwa 10 Minuten zurücklegen, um zur Straße "Am Hasenwäldchen" zu gelangen. Der Verlauf dieser Straße entspricht exakt dem früheren Trockengraben der nördlichen Festungsanlage (er wurde später einfach zugeschüttet und zu einer Straße umfunktioniert). Die Stationen 8 und 9 befinden sich somit gerade außerhalb der damaligen Festungsmauern.

Der baulich sehr unscheinbare Carl-Schurz-Brunnen (Station 8) markiert die Stelle, an dem Schurz nach dreitägiger Odyssee, den Festungswall im Rücken, aus der Kanalisation ausstieg.

Etwa an dem Punkt, wo sich die Straßen Am Hasenwäldchen und Gartenstraße kreuzen (Station 9), fanden im damaligen Trockengraben die standrechtlichen Erschießungen statt.

Schließlich überwindet man auf seinem Weg zur Station 10 imaginär wieder Trockengraben und Festungswall. Nach Überquerung der großen Straße "An der Ludwigsfeste" hält man sich links und kommt nach etwa 30 Metern durch ein kleines Tor auf den alten Friedhof der Stadt Rastatt. Hier nimmt man den ersten Weg nach rechts, am Ende dieses Weges biegt man nach links, und nach wenigen Metern steht man vor dem Denkmal für die standrechtlich erschossenen Freiheitskämpfer (Station 10).

Erst 1899, 50 Jahre nach der Niederschlagung der Revolution, durfte den 19 standrechtlich erschossenen Freiheitskämpfern ein Denkmal errichtet werden.

© Ingo Brömel

Auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt der Erkundungstour, dem Schloss, durchquert man den Friedhof, verlässt ihn durch ein breites Tor, läuft die Lucian-Reich-Straße nach links und hat die Rückseite des Schlosses schon wieder vor Augen.

- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte RP Karlsruhe -