Bildungsstandards

Auswahl: Ingo Springmann (Arbeitskreis RP Karlsruhe)

1. Grundschule 2. Hauptschule - Werkrealschule (WRS) 3. Realschule 4. Gymnasium

1. Grundschule

MeNuK (Mensch, Natur und Kultur)

Durch systematisches Aufspüren, Erkunden, Beschreiben und Dokumentieren der

natürlichen Gegebenheiten und der kulturellen Wurzeln der Lebenswelt der

Schülerinnen und Schüler wird eine Auseinandersetzung mit Heimat im weiteren

historischen und geografischen Kontext ermöglicht. Im Fächerverbund erwerben

die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die sie befähigen, sich an ihrer

eigenen Beheimatung aktiv zu beteiligen und ihre Identität im Spannungsfeld

zwischen Heimatverbundenheit und Weltoffenheit zu stärken. Durch tägliches

partnerschaftliches, demokratisches und weltoffenes Handeln wird die

Schulkultur geprägt und trägt zur Gestaltung eines zukunftsfähigen

Verhältnisses der Schülerinnen und Schüler zur Heimat und zur Welt bei.

KULTURPHÄNOMENE UND UMWELT:

Heimatliche Spuren suchen und entdecken

Schultafelbild "Karlsruher Marktplatz" (Badisches

Schulmuseum)

© Ingo Springmann

2.

Hauptschule - Werkrealschule (WRS)

WZG (Welt, Zeit, Gesellschaft)

"Ein grundlegendes Geschichtsbewusstsein soll aufgebaut werden, das

Gesellschaften als historisch gewachsen betrachtet."

Dies kann leicht auf den Wandel im Bereich von Erziehung und Schule bezogen

werden. Das zunehmende "Interesse am eigenen Lebensraum" soll nicht nur

Kenntnisse, sondern auch soziale und politische Kompetenzen fördern und zu

verstärktem Engagement auch innerhalb der eigenen Schule führen.

"Beispiele aus der Lokal- und Regionalgeschichte sowie das Alltagsleben von

Menschen in anderen Zeit und Räumen regen zum Vergleich mit der eigenen

Lebenssituation an."

Dabei wird auch auf außerschulische Lernorte in der Region (Schulmuseum,

Schulzimmer im Heimatmuseum) und die Einladung von Experten oder Zeitzeugen als

Möglichkeit hingewiesen. Eigenrecherchen der Schüler (Großeltern,

Schülerbefragungen) und die Präsentation von Ergebnissen dienen auch dem Erwerb

von Methoden- und Medienkompetenz.

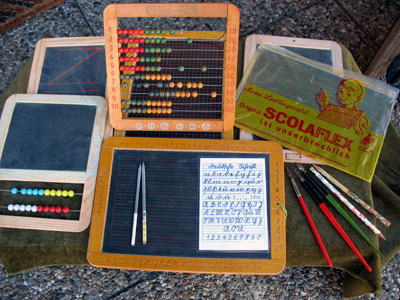

Schiefertafeln und andere Schultafeln

© Ingo Springmann

3. Realschule

Geschichte

"Die Beschäftigung mit kulturhistorischen Aspekten des

menschlichen Zusammenlebens (ist) wesentlicher Bestandteil des

Geschichtsunterrichts."

Die Relativierung des eigenen Standpunkts wird erleichtert z. B. durch

vergleichende Betrachtung mit der Schulgeschichte.

"Durch die Anleitung zum sachgerechten Umgang mit historischen Zeugnissen der

näheren Heimat soll auf allen Stufen das Interesse an der Lokal- und

Regionalgeschichte geweckt und die Verbundenheit mit dem Heimatraum und seinen

Menschen gefestigt werden. Hierzu eignen sich besonders die Verfahren des

entdeckenden Lernens."

"Ausgehend vom Erkunden und Untersuchen historischer Zeugnisse [darf wohl auch

als Schulzeugnisse verstanden werden!, I. Spr.] aus dem näheren Heimatraum

entwickeln die Schülerinnen und Schüler Interesse an Gegenständen,

Fragestellungen und Arbeitsweisen des Faches Geschichte."

Arbeitsbegriffe

Historische Epochen, Chronologie, Zeitleiste/Geschichtsfries, Quellenkunde,

oral history, Archive und Museen

Klasse 6

Die Schülerinnen und Schüler können

-

über ihre eigene Lebensgeschichte berichten (6);

-

die Geschichte der eigenen Realschule und des Schulortes beschreiben (6);

-

wesentliche Kennzeichen der römischen Kultur, Wirtschaft und Zivilisation beschreiben (6)

-

die Auswirkungen der römischen Lebensweise auf die Germanen in den eroberten und benachbarten Gebieten darstellen (6);

-

die Bedeutung des Mittelalters für die heutige Gesellschaft und die Lebenswelt darstellen und einschätzen (6);

-

nachweisen, dass Rechtsnormen und Traditionen des Mittelalters bis in die heutige Zeit nachwirken (6);

-

anhand ausgewählter Beispiele das Leben und Arbeiten von Menschen im Mittelalter beschreiben und im Hinblick auf die damaligen Umstände würdigen (6);

-

darstellen, dass es die zentrale Aufgabe des Staates ist, das Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen und zu regeln (6).

Arbeitsbegriffe

Romanisierung, Lehnwörter, mittelalterliches Alltagsleben

Klasse 8

Die Schülerinnen und Schüler können

-

Arbeitsmethoden der Geschichtswissenschaft situationsangemessen anwenden (8);

-

Gründe für die Reformation nennen sowie deren Auswirkungen auf Kirche und Gesellschaft beschreiben (8);

-

erläutern, dass das philosophische Leitbild dieser Epoche das Bild vom selbstbestimmten Menschen prägt, der nach seiner Leistung beurteilt wird (8).

Klasse 10

Die Schülerinnen und Schüler können

-

lokalgeschichtliche Ereignisse dem historischen Gesamtkontext zuordnen (10).

4.

Gymnasium

Geschichte

Klasse 6

"Der Geschichtsunterricht ermöglicht Schülerinnen und Schülern sich mit den

politischen (…) gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen, die das Leben

der Menschen in der Vergangenheit bestimmt haben, zu beschäftigen."

"Der Geschichtsunterricht regt zu selbstständigem Denken und Handeln an. Er ist

aber nicht nur Arbeits- und Denkunterricht, sondern ermöglicht auch emotionale

Zugänge."

"Themen und Zeugnisse der Lokal- und Regionalgeschichte sind in besonderer

Weise zu berücksichtigen, weil sie sowohl das historische Interesse am eigenen

Lebensraum fördern als auch Ausgangspunkt übergreifender Untersuchungen und

Erkenntnisse sein können."

U. u. sollen Fragen an die Geschichte gestellt werden, z.B.: "Knüpfen die

Inhalte an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler an? - Nehmen sie

Begreifbares und Überschaubares in den Blick?"

Auf die Bedeutung der Geschichte des Alltags wir hingewiesen. "In diesem

Zusammenhang gewinnen Personen und Ereignisse, Quellen und Zeitzeugen aus der

Lokal- und Regionalgeschichte eine besondere Bedeutung, weil so historische

Wirklichkeit konkret erfahrbar ist (…)"

Klasse 6

Die Schülerinnen und Schüler können

-

möglichst am regionalgeschichtlichen Beispiel das Phänomen der Romanisierung untersuchen und deren Bedeutung für die heutige Lebenswelt erkennen.

Klasse 8

Die Schülerinnen und Schüler können

-

Ursachen, Ziele und Auswirkungen der Revolution von 1848/49 in Deutschland erläutern und regionalgeschichtliche Beispiele heranziehen;

-

die Lebensverhältnisse unter den Bedingungen des Obrigkeitsstaats beschreiben;

-

die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf die Soldaten und den Alltag der Zivilbevölkerung nennen und diese auf die Technisierung des Krieges zurückführen.

Daten und Begriffe

Kulturkampf

Klasse 10

Die Schülerinnen und Schüler können

-

wesentliche Elemente der nationalsozialistischen Ideologie erläutern;

-

Maßnahmen der "Gleichschaltung" sowie Kennzeichen der totalitären Herrschaft - vorzugsweise im lokalen und regionalen Bereich - recherchieren und deren Einfluss auf den Alltag der Menschen erkennen, diese in einen übergeordneten Zusammenhang stellen und ihre Ergebnisse präsentieren;

-

die kulturellen Aktivitäten der Klöster und deren Bedeutung für den zivilisatorischen Fortschritt erläutern sowie den Einfluss von christlicher Kirche und Mönchtum auf die Schaffung gemeinsamer Wertvorstellungen in Europa beurteilen;

-

Auswirkungen der unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Systeme auf die innere Entwicklung und den Alltag der Menschen in den beiden deutschen Staaten unter den Bedingungen von Demokratie und Diktatur erläutern.

Kursstufe - 2-stündig

Die Schülerinnen und Schüler können

-

die Bedingungen der Reichsgründung sowie deren Folgen für Politik und Gesellschaft im Kaiserreich erläutern und erörtern;

-

innen- und außenpolitische Belastungsfaktoren der Weimarer Republik erläutern sowie daraus die Bedingungen für Machtübertragung und "Gleichschaltung" ableiten;

-

Ideologie und Kennzeichen der totalitären NS-Herrschaft erläutern und den Völkermord an Juden, Sinti und Roma sowie die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs als Folge dieses ideologischen und machtpolitischen Systems erkennen;

-

Ausmaß und Formen von Akzeptanz und Widerstand in der Bevölkerung erörtern und beurteilen;

-

die aus den unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Systemen resultierenden Formen des gesellschaftlichen Lebens vergleichen und beurteilen, wie die Bundesrepublik und die DDR die Herausforderungen der modernen Industriegesellschaft bewältigt haben.

Kursstufe - 4-stündig

Die Schülerinnen und Schüler können

-

an einem ausgewählten Thema (Konsolidierung des Obrigkeitsstaates, Formierung politischer Interessen, Konflikte und politische Kultur) Verfassungswirklichkeit und politische Kultur im Kaiserreich untersuchen und erkennen, dass die ökonomische Modernität neben der Herrschaft der traditionellen Eliten stand;

-

Dokumente der nationalsozialistischen Ideologie analysieren und diese ideologiekritisch bewerten sowie wesentliche Gründe für den Aufstieg des Nationalsozialismus erläutern;

-

Kennzeichen der totalitären NS-Herrschaft darlegen und bewerten sowie den Zweiten Weltkrieg als Folge dieses Systems verdeutlichen;

-

Terror und Völkermord an den Juden, Sinti und Roma als Mittel des Systems und Folge der Ideologie des Nationalsozialismus erkennen;

-

Gründe für Ausmaß und Formen von Akzeptanz und Widerstand in der Bevölkerung erörtern und die Problematik von Widerstand in totalitären Systemen diskutieren;

-

die aus den unterschiedlichen politischen Systemen resultierenden Formen des gesellschaftlichen Lebens vergleichen und beurteilen, wie die Bundesrepublik und die DDR die Herausforderungen der modernen Industriegesellschaft bewältigt haben.

Gemeinschaftskunde

Klasse 8

Die Schülerinnen und Schüler können

-

Erziehungsziele unterscheiden und bewerten;

-

Möglichkeiten zur Beteiligung an der demokratischen Willensbildung in Schule und Gemeinde beschreiben.

- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte RP Karlsruhe -