Hintergrundinformationen

1. Bedeutung

Die Staumauer mit dem betonierten Überlauf an der Nordseite

© Michael Tocha

Die Linachtalsperre ist ein herausragendes technisches Denkmal. Sie ist die einzige Vielfachbogensperre aus Eisenbeton, die je in Deutschland gebaut wurde (die meisten Talsperren sind als massive Schwergewichtsmauern ausgeführt, die sich, oft mit einer leichten Wölbung, den Wassermassen entgegenstemmen). Ihre wechselvolle Geschichte veranschaulicht nicht nur die Möglichkeiten und Probleme der Energiegewinnung im 20. Jahrhundert, sondern spiegelt darüber hinaus Entwicklungstendenzen der deutschen Wirtschaft von der Weimarer Republik bis heute. Insbesondere ihre Stilllegung und Wiederinbetriebnahme 1969-2008 verdeutlichen die aktuelle Energiewende in Deutschland und sind zugleich ein Lehrstück dafür, wie im demokratischen Staat Entscheidungsträger "oben" und engagierte Bürger "unten" bei der Lösung von Problemen zusammenwirken können.

2. Geschichte

Das Kraftwerk am Ausgang des Linachtals

© Michael Tocha

Nach dem Ersten Weltkrieg herrscht in Deutschland Kohlemangel, der u. a. durch

die Reparationsleistungen bedingt ist. Wo immer es möglich ist, wird Kohle

durch Elektrizität ersetzt. Daher steigen Strombedarf und Stromverbrauch der

Industrie und der Privathaushalte ständig an. In dieser Lage gewinnt die

Wasserkraft eine neue Bedeutung, in vielen Gemeinden wird ihre intensivere

Nutzung geplant. In Vöhrenbach ergreift Robert Kupfer, der Leiter des

städtischen E-Werks, die Initiative, und 1921 beschließt der Gemeinderat die

Errichtung einer Talsperre im Linachtal.

Im Frühjahr 1922 beginnen die Bauarbeiten. Arbeiter aus der Umgegend werden

angeworben, aber auch Österreicher, Italiener und Schweizer bevölkern die

Baustelle und beziehen dort armselige Unterkünfte. Es kommt zu mancherlei

Zwischenfällen und zu Spannungen mit den Einheimischen, weshalb der

Vöhrenbacher Polizeiposten von zwei auf drei Mann verstärkt wird. Um den

Materialtransport zu erleichtern, wird vom Haltepunkt der Bregtalbahn an der

Kohlbrücke ein Gleis zur Baustelle verlegt. Es stellt sich heraus, dass der

Untergrund keineswegs so solide ist, wie es das geologische Gutachten erwarten

ließ. Daher verzögern und verteuern sich die Bauarbeiten, die Inflation von

1923 kommt hinzu. Als das Bauwerk 1926 schließlich vollendet wird, steht die

Stadt Vöhrenbach vor dem finanziellen Ruin.

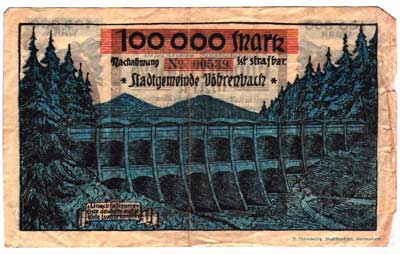

Notgeld der Stadt Vöhrenbach von 1923 mit Abbildung der im Bau befindlichen

Linachtalsperre

In den folgenden Jahren liefert die Anlage zwar steigende Strommengen, die

schlechte Wirtschaftslage verhindert jedoch ihre wirtschaftliche Nutzung. Zudem

kommen neue Kosten auf die Gemeinde zu, weil bereits in den 30er Jahren

zahlreiche Baumängel zum Problem werden und beseitigt werden müssen.

Die Nationalsozialisten in Vöhrenbach machen Bürgermeister Kraut für die

Talsperren-Misere verantwortlich. Kaum an der Macht, verstummt ihre Polemik

jedoch sogleich: Im Zuge der ihrer Wirtschafts- und Rüstungspolitik steigt die

Nachfrage nach elektrischer Energie, die Anlage gilt jetzt als kriegswichtig.

1937 werden undichte Stellen an Mauer und Hangrohrleitung beseitigt, außerdem

1937, 1940 und 1942 die ursprünglichen Turbinen durch die heute noch in Betrieb

befindlichen Francis-Turbinen ersetzt (s. Bild unten). Die Stromausbeute

steigert sich dadurch um 35 %, erstmals erzielt die Stadt Vöhrenbach Gewinne

aus der Stromproduktion. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verlangt der

Donaueschinger Landrat, wegen der Gefahr von Bombenangriffen den Stausee

abzulassen, die Stadt weigert sich jedoch und kommt damit durch - zu groß ist

der Strombedarf der Kriegswirtschaft. Den Zweiten Weltkrieg übersteht die

Talsperre ohne Angriffe und Beschädigungen.

B

Turbinen und Generatoren im Kraftwerkshaus

© Michael Tocha

1946 und 1947 müssen zunächst wieder Undichtigkeiten an der Staumauer und der

hölzernen Hangrohrleitung beseitigt werden; bis 1955 wird diese komplett durch

Stahlrohre ersetzt. In den 60er Jahren verhindern der ständige Reparaturbedarf

und strengere Sicherheitsauflagen der Behörden einen rentablen Betrieb. Als in

dieser Lage der regionale Stromversorger, das Kraftwerk Laufenburg, anbietet,

die Vöhrenbacher und Langenbacher Stromnetze für DM 800.000 zu kaufen und noch

einen Zuschuss von DM 250.000 zum Abbruch der Staumauer dazulegt, ist das (aus

heutiger Sicht vorläufige) Ende der Linachtalsperre gekommen: Am 3. Dezember

1969 beschließt der Vöhrenbacher Gemeinderat mit 8:3 Stimmen die Stilllegung.

In den nächsten drei Jahrzehnten fällt die Anlage, wie die örtlichen Zeitungen

es formulieren, in einen "Dornröschenschlaf". Zwar bleibt die Mauer erhalten,

aber 1988 wird im Zuge von Sanierungsarbeiten der Stausee auf Dauer abgelassen,

1994 der Übergang über die Mauerkrone wegen Baufälligkeit gesperrt. Im gleichen

Zeitraum verändern sich die Bedingungen der Energieversorgung: Der Ölpreis

steigt ständig, die Atomkraft gilt immer mehr Menschen als zu gefährlich; daher

fördern Bundesregierung und Bundestag die Nutzung alternativer Energiequellen

(Kartellrechtsnovelle 1980, Stromeinspeisungsgesetz 1990).Vor diesem

Hintergrund kommt es in den 80er und 90er Jahren zu zahlreichen Vorstößen

seitens der Politik und der Denkmalpflege, die Linachtalsperre zu sanieren. Sie

scheitern jedoch alle an zu hohen Kosten, 1994 wird sogar der "kontrollierte

Zerfall" der Staumauer erwogen.

Die Wende kommt 1995. Die "Gedea" (Gesellschaft für dezentrale Energieanlagen),

ein aus Bürgerinitiativen hervorgegangenes Unternehmen zur Erzeugung

regenerativer Energie, will das Kraftwerk an der Kohlbrücke von der Stadt

Vöhrenbach pachten und zunächst als reines Laufwasserkraftwerk wieder in

Betrieb nehmen; die wesentlich teurere Sanierung der Mauer könne in einem

zweiten Schritt folgen. Private Geldgeber und örtliche Banken bringen bis 1997

die erforderliche Summe von 1,2 Mio. DM zusammen. So können im Dezember 1998

die runderneuerten Turbinen aus den 30er Jahren wieder anlaufen und bis 2008

durchschnittlich 1 Mio. kW pro Jahr liefern. Ende der 90er Jahre wenden sich

die Vöhrenbacher Stadtverwaltung, die Gedea und ein neu gegründeter

Förderverein "Rettet die Linachtalsperre" energisch auch dem zweiten Teil des

Projekts zu. Pläne und Gutachten werden erstellt, Geldquellen erschlossen. Am

4. April 2003 beschließt der Gemeinderat einstimmig die Sanierung der Mauer,

nach langwierigem Genehmigungsverfahren wird im Frühjahr 2006 mit den Arbeiten

begonnen. Zu diesen gehört der komplette Neubau des Fußgängerüberwegs und die

wasserseitige Abdichtung der Mauer mit einer neuartigen Geomembran durch eine

italienische Spezialfirma. Nach erfolgreichem Probestau im Lauf des Jahres 2007

wird das erneuerte Bauwerk am 1. Juni 2008 mit einem großen Fest eingeweiht.

Die Linachtalsperre kurz nach ihrer Erneuerung, Juli 2008

© Michael Tocha

3. Anlage

Die gesamte Anlage lässt sich funktional und topographisch in drei Bereiche

aufteilen:

1. Stausee und Staumauer

Am oberen Einlauf der Linach in den See befindet sich eine Pegelmessanlage. Der

Stausee ist ca. 1 km lang und fasst 1,15 Mio. m3. Er ist an seiner

tiefsten Stelle 23 m tief.

Aufrecht stehende Wandscheiben halten die wasserseitigen Tonnengewölbe und sind

durch Riegel und Streben mit einander verbunden.

© Michael Tocha

Die Talsperre ist an der Krone 143 m lang und 25 m hoch. Sie besteht

wasserseitig aus 13 kreisbogenförmigen Tonnengewölben. Deren Öffnungswinkel

beträgt 130°, die Spannweite 10,80 m. Sie sind unter der Wasseroberfläche um

50°, oberhalb um 70° gegenüber der Horizontalen geneigt. Die Tonnengewölbe

werden gehalten von insgesamt 12 parallel stehenden Wandscheiben. Sie sind

unten 1,20 m, oben 0,80 m stark. Die Wandscheiben sind auf mittlerer Höhe durch

bogenförmige Riegel (vorn) und diagonale Streben (Mitte), auf der Mauerkrone

durch die Brüstungen des Fußgängerüberwegs verbunden. An der Nordseite der

Mauer befindet sich im See ein kahnartiger Überlauf (s.

B

1 ![]()

2. Leitungssystem

In der Nähe des alten Überlaufbeckens beginnt in 18 m Tiefe ein 315 m langer Stollen durch den Fels. Durch ihn fließt das Wasser bis zum Venturihaus hinter der Biegung der Kreisstraße. Hier wurde früher mit einer sog. Venturidüse, heute mit elektronischer Messtechnik der Wasserdurchfluss kontrolliert; bei Bedarf kann hier der Wasserfluss unterbrochen werden. Beim Venturihaus beginnt die Hangrohrleitung. Sie ist 1576 m lang, ruht auf Betonsätteln und ist an vielen Stellen im Wald nördlich der Kreisstraße zu sehen (s. Bild unten). Sie bestand ursprünglich aus einbetonierten Holzrohren, wurde wegen ständiger Undichtigkeit aber in den 50er Jahren durch Stahlrohre ersetzt. Der Wasserkraftlehrpfad (beginnend beim Kraftwerk, gelbe Raute) folgt dem Verlauf der Hangrohrleitung. Sie mündet oberhalb des Kraftwerks in das Schieberhaus. Von hier stürzt das Wasser durch die 234 m lange Fallrohrleitung 73,1 m tief auf die Turbinen. 20 m oberhalb des Schieberhauses liegt das Wasserschloss, das dem Druckausgleich beim Anfahren und Abschalten der Turbinen dient.

Die Hangrohrleitung auf der Nordseite des Linachtals

© Michael Tocha

3. Kraftwerk

In dem gefälligen Jugendstilbau oberhalb der Kohlbrücke arbeiten noch die drei

Francis-Turbinen aus den Jahren 1937, 1940 und 1942. Die beiden größeren

Maschinen leisten jeweils 172 kW, die kleinere 90 kW. Erzeugt werden seit 2008

jährlich ca. 1,4 Mio. kW.

Schüler des Gymnasiums am Hoptbühl, Villingen-Schwenningen, warten am Kraftwerk

auf den Beginn ihrer Führung.

© Michael Tocha

- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte RP Freiburg -