Geschichte der römischen Literatur und Gesellschaft

Ergänzende Dokumente und Hinweise

- Die Daten, die in dieser Tabelle aufgelistet sind, entsprechen denen der interaktiven Zeitleiste zur römischen Geschichte und zur antiken Philosophie.

- Die Geschichtstabelle in anderen Dateiformaten (PDF, WORD und OpenOffice): Downloadbereich

- Methodische und didaktische Hinweise für Lehrkräfte

- Interaktive Übungen

- Hinweise zum Bildungsplan am Fuß dieser Seite

Inhalt dieser Seite

Persönlichkeiten

⇒ Inhaltsverzeichnis aufklappen

Alarich • Anaximander • Antonius (Marcus Antonius, Triumvir) • Apuleius • Aristoteles • Augustinus • Augustus • Aurelian (Kaiser) • Caesar (C. Iulius Caesar) • Caligula (Kaiser) • Caracalla (Kaiser) • Catull • Celsus (Aulus Cornelius Celsus) • Cicero (M. Tullius Cicero) • Claudius (Kaiser) • Epikur • Aulus Gellius • Hannibal • Horaz • Jesus von Nazareth • Konstantin der Große, Kaiser •Laktanz, christlicher Theologe • Livia Drusilla, Frau des Augustus • Livius • Lukrez • Marc Aurel (Kaiser) • Martial • Nepos (Cornelius Nepos) • Nero (Kaiser) • Ovid • Parmenides • Platon • Plautus • Plinius d. J. • Pompeius (Cn. Pompeius Magnus) • Properz • Quintilian • Seneca d. J. • Sallust • Seneca d. J. • Sertorius • Septimius Severus (Kaiser) • Sextus Pompeius • Sokrates • Spartacus • Sueton • Sulpicia (Dichterin) • Terenz • Tertullian, christlicher Theologe • Thales von Milet • Tiberius • Tibull • Trajan • Valerius Maximus (Schriftsteller) • Varro (M. Terentius Varro, Schriftsteller) • Vergil

Daten

⇒ Inhaltsverzeichnis aufklappen

Frühe Geschichte Roms, Königszeit und Entstehung der Philosophie in Griechenland

Politische Entwicklung

Rom wird Stadt

700 — 490 v. Chr.

Die frühe Geschichte Roms ist schwer zu erfassen, da es aus dieser Zeit keine schriftlichen Zeugnisse gibt. Die Vorstellung von einem Königreich, das von 749 v. Chr. bis ca. 500 v. Chr. von 7 etruskischen Königen regiert wurde, wird von der Forschung in weiten Teilen als Legende eingeschätzt.

Artikel zum Ende der Königszeit im Lateinportal

Ende der Königszeit

ca. 530 — 480 v. Chr.

Die traditionelle Geschichte, von vielen Historikern heute als Legende angesehen, lautet so: Die etruskischen Könige, die Rom beherrschen, machen sich mehr und mehr unbeliebt. Der Legende nach war es v. a. ein König, Tarquinius Superbus, der die Bürger gegen sich aufbrachte und der schließlich verjagt wird.

Es ist umstritten, wie die Herrschaft der Könige abgelöst wird; dass die Forschung keine einheitliche Meinung erreicht, liegt auch daran, dass es aus dieser Zeit kaum schriftlichen Quellen gibt.

Philosophie und Literatur

Vorsokratische Philosophie: Thales, Anaximander und Parmenides

Während sich in Rom erste städtische Strukturen langsam entwickeln und erste schriftliche Zeugnisse in Form von Inschriften nachweisbar sind, entstehen in Griechenland die ersten philosophischen Systeme.

Thales von Milet

624 v. Chr. — 546 v. Chr.

Thales von Milet wird zu den Vorsokratikern gerechnet. Er befasst sich wie andere Philosophen dieser Epoche mit den Grundkräften der Natur. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die wichtigste Kraft der Natur das Wasser ist.

Auch in der Mathematik leistet Thales Grundlagenarbeit. Mit ihm als frühestem Vorsokratiker verbindet sich der Wechsel von der mythischen zur empirischen Welterklärung und damit zur Naturwissenschaft.

Linkvorschläge:

Weitere vorsokratische Philosophen (Anaximander, Parmenides) ⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Anaximander

610 v. Chr. bis 546 v. Chr.

Anaximander von Milet (610 v. Chr. bis 546 v. Chr.) verfasst das erste philosophische Buch Europas. Er kann daher als der eigentliche Gründer der Philosophie bezeichnet werden. Vermutlich trug es den Titel „Über die Natur“ (Περὶ φύσεως). Von ihm stammt auch der erste überlieferte Satz eines Philosophen. Anaximander nahm an, dass die Welt aus dem Ungeformten (apeiron [άπειρον]) entstanden ist. Auch Anaximanders Thema ist die Naturerklärung.

Parmenides

Die Lebensdaten des Parmenides von Elea (520 v. Chr. bis 450 v. Chr.) sind nicht genau bekannt; die hier eingesetzten Daten sind eine Schätzung. Er verfasst ein Lehrepos, in dem er sich mit dem Verhältnis von Wahrheit und Sein auseinandersetzt.

Linkvorschläge:

Der Naturphilosoph Demokrit

Demokrit aus Abdera, griechischer Naturphilosoph, der die von seinem Lehrer Leukipp erdachte Lehre von den Atomen weiterentwickelt. Er nimmt an, dass die Materie aus kleinsten, unteilbaren Teilen besteht. Wie groß der Anteil Leukipps an dem Atommodell ist, lässt sich nicht mehr sicher bestimmen, weil man über Leukipp zu wenig weiß.

Fortwirkung: Das Atommodell von Demokrit wird von dem griechischen Philosophen ↓ Epikur ↓ und von dem römischen Dichter ↓ Lukrez ↓ aufgenommen.

Linkvorschläge:

- Lateinische Quellentexte zu Demokrit und Leukipp beim Lehrerfortbildungsserver

- Wikipedia über Demokrit

- Atommodell von Demokrit bei Lernort MINT

↑ Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis ↑

500 v. Chr. - 300 v. Chr.: Das Regierungssystem der Republik festigt sich; Rom gewinnt in Italien die Oberhand

Politische Entwicklung

Errichtung eines obersten Amtes, Ständekämpfe

500 - 450 v. Chr.

Anfang oder Mitte des 5. Jh. v. Chr., nach der Vertreibung der etruskischen Könige, richten die Adligen ein oberstes Amt ein. Die Forschung ist sich uneinig, ob am Anfang schon zwei Konsuln an der Spitze des Gemeinwesens standen, die jedes Jahr neu gewählt wurden, oder ob ein einzelner praetor maximus wie zuvor der König alleine die Oberherrschaft hatte.

Die Entstehung der römischen Republik und die Frage der Demokratie.

Das einfache Volk erkämpft sich die Volkstribune

500 v. Chr. - 450 v. Chr.

Zwischen 500 und 450 v. Chr. erreicht das einfache Volk (plebs), dass es von den Volkstribunen (tribuni plebis) vertreten wird. Diese waren sakrosankt (unangreifbar) und sie konnten gegen Beschlüsse und Aktionen der Magistrate (der Konsuln, Prätoren etc.) einschreiten (ius intercessionis).

Plebejer können Konsuln werden

376 v. Chr.

Mit den licinisch-sextischen Gesetzen wurde festgelegt, dass auch Plebejer Konsuln werden konnten. Damit war für die Ständekämpfe, die Auseinandersetzung zwischen den Patriziern und den Plebejern, eine vorläufige Lösung gefunden.

Zur Bedeutung der licinisch-sextischen Gesetze für die Beendigung der so genannten Ständekämpfe siehe Die Entstehung der römischen Republik und die Frage der Demokratie.

Zensorenstellen für Plebejer

339 v. Chr.

Auch das Amt des Zensors wird für Plebejer geöffnet. Dies kann als weiterer Schritt hin zur Gleichberechtigung der Plebejer gewertet werden.

Konflikte mit anderen Völkern

Latinerkriege

498 - 388 v. Chr.

In einer Reihe von kriegerischen Auseinandersetzungen erringen die Römer die Vorherrschaft in Latium. Zu den unterworfenen latinischen Städten gehören Lavinium und Tusculum.

Linkvorschlag: Wikipedia

Veji wird erobert.

396 v. Chr.

Rom erobert die Nachbarstadt Veji und vergrößert damit seinen Machtbereich. Dieses Ereignis wird hier als ein Beispiel für die Auseinandersetzungen Roms mit seinen Nachbarn genannt.

Galliersturm; Niederlage der Römer

18. Juli 387 v. Chr.

Der keltische Stamm der Senonen besiegt am Fluss Allia das römische Heer und nimmt Rom ein. Nach siebenmonatiger Belagerung ziehen die Gallier ab, aber nur gegen Zahlung eines Lösegeldes.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Dieses Ereignis stellt für Rom eine traumatische Erinnerung dar. Ein fremdes Volk war bis nach Rom vorgedrungen und hatte es in seiner Existenz bedroht. Daher stellt der Galliersturm für römisches Denken auch einen Wendepunkt oder einen Neuanfang der Geschichte dar.

Philosophie und Literatur

Klassische griechische Philosophie

Sokrates

470 - 399 v. Chr.

Sokrates leitet eine fundamentale Wende in der griechischen Philosophie ein. Er selbst hinterlässt keine Schriften; sein Schüler Platon stellt Sokrates' Gedanken und Argumentationsweise in seinen Dialogen dar, wobei es in manchen Fällen nicht einfach zu entscheiden ist, welche Gedanken von Platon und welche von Sokrates stammen.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Das Besondere an Sokrates' Philosophie besteht darin, dass er den Dialog als wichtigste Methode der Erkenntnis ansieht. Im Gespräch versucht er durch kritische Prüfung aller Aussagen, eine gut begründbare Definition des untersuchten Gegenstandes zu erarbeiten. Diese Methode bezeichnet man auch als Maieutik (Hebammenkunst).

Sokrates vollzieht in der Philosophie eine grundsätzliche Wende, indem er die Forderung aufstellt, dass alle Behauptungen und Lebensorientierungen geprüft und vernünftig begründet werden müssen. Er regt seine Gesprächspartner dazu an, die Bedeutung der Wörter, die sie für die Beschreibung ihres Lebens verwenden, genau zu definieren und zu hinterfragen. So führt er die Gespräche bisweilen in eine Aporie, d. h. in eine Situation, in der es keine Lösung gibt.

Dieses grundsätzliche Hinterfragen aller Begründungen wurde von seiner Umwelt als Angriff auf alle Werte und Normen interpretiert. Zusätzlich verwirrte es seine Zeitgenossen, dass er von einem Daimonion sprach, einer inneren Stimme, die ihm von falschen Handlungen abriet.

In einem Strafprozess wird ihm Verführung der Jugend und Gottlosigkeit vorgeworfen. Er wird zum Tode verurteilt, hat aber die Möglichkeit der Flucht. Gegenüber seinen Anhängern begründet er, dass er diese Möglichkeit ausschlagen müsse, weil es gegen seine Prinzipien gewesen wäre, sich der Geltung der Gesetze zu entziehen. So stirbe er durch einen Giftbecher im Kreise seiner Anhänger.

Lesenswert:

↑ Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis ↑

300 v. Chr. — 200 v. Chr.: Die Republik festigt sich; Punische Kriege

Politische Entwicklung

Die lex Hortensia gibt den plebiscita bindende Wirkung

287 v. Chr.

Als Ende der Ständekämpfe wird die lex Hortensia angesehen, das Gesetz des Hortensius, durch das die Beschlüsse der concilia plebis, der Versammlungen des einfachen Volkes, bindende Wirkung bekommen. Vorher galten sie nur für die plebs selbst, mit der lex Hortensia auch für die anderen Stände; sie sind erst mit der lex Hortensia also echte Gesetze. Das Volk bekommt so die Möglichkeit, für den ganzen Staat bindende Gesetze zu erlassen.

Konflikte mit anderen Völkern

3. (und letzter) Samnitenkrieg

298 — 291 v. Chr.

Mit dem Nachbarvolk der Samniten führen die Römer drei erbitterte Kriege. Der 3. und letzte endet mit einem Friedensschluss. Die Samniten gehören fortan wie auch die Latiner zum Herrschaftsbereich der Römer. Die Vorherrschaft der Römer über Italien festigt sich immer mehr.

Erster punischer Krieg

264 v. Chr. — 241 v. Chr.

Im Zentrum der drei Punischen Kriege zwischen Rom und Karthago stand die Vorherrschaft im südlichen Mittelmeerraum. Im Ersten Punischen Krieg ging es um die Herrschaft über Sizilien. In diesem Krieg konnte Rom sich durchsetzen.

Der Name Punische Kriege kommt daher, dass die Karthager auch als Punier bezeichnet wurden.

Zweiter Punischer Krieg

218 — 202 v. Chr.

Der Zweite Punische Krieg entzündet sich an einem Konflikt über die Vorherrschaft in Spanien, genauer um die Herrschaft über die Stadt Sagunt. Nach Niederlagen der römischen Truppen unter P. Cornelius Scipio Africanus (253 v. Chr — 183 v. Chr.; Wikipedia) zieht Hannibal mit angeblich 90.000 Fußsoldaten, 12.000 Reitern und vielen Kriegselefanten durch Gallien zu den Alpen, die er im Jahr 218 v. Chr. überquert.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Die Römer erleiden empfindliche Niederlagen (217 v. Chr. am Trasimenischen See und 216 v. Chr. bei Cannae), aber Hannibal gelingt es nicht, diese Erfolge zu einer Eroberung Roms auszuweiten. In den Jahren 210 – 206 v. Chr. erobert Scipio Spanien zurück; die Entscheidung findet im Jahr 202 v. Chr. in Afrika statt, bei Zama Regia in der Nähe von Karthago (beim heutigen Tunis). Rom kann Karthago die Bedingungen eines Friedensvertrages weitgehend diktieren.

Scipio kann sich später in einem Konflikt mit dem Senat nicht durchsetzen und wird wegen unrechtmäßiger Aneignung von Kriegsbeute verurteilt. ↓ Scipionenprozesse ↓

Linkvorschläge:

- Vita des Hannibal bei Latein-Unterrichten.de (Ulf Jesper)

- Der 2. Punische Krieg: Konfliktanalyse und Quelleninterpretation: Unterrichtsentwurf im Geschichtsportal

- Ein Artikel auf WELT Online über die Schlacht bei Cannae

- Artikel bei der Wikipedia

Philosophie und Literatur

Klassische griechische Philosophie

Platon

427 — 347 v. Chr.

Der griechische Philosoph Platon entwickelt aus den mündlich vorgetragenen und im Gespräch entwickelten Lehren seines Lehrers Sokrates eine eigenständige Philosophie, die aber das Vorbild Sokrates nie verleugnet.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Orientiert sich Platons Philosophie anfangs an den Gedanken, die man ziemlich sicher (aufgrund anderer Zeugnisse) auf Sokrates zurückführen kann, so erarbeitet Platon später eine Ideenlehre, die er z. B. in seinem Werk Politeia (Über den Staat) darstellt.

Über diese Ideenlehre kann man sich hier informieren:

- Die platonische Ideenlehre beim Landesbildungsserver (Geschichtsportal)

- Platons Ideenlehre bei der Wikipedia

- Platons Philosophie, einfach erklärt bei der Kinderzeitmaschine

Aristoteles

384 v. Chr. — 322 v. Chr.

Aristoteles beginnt seine philosophische Biographie als Schüler Platons, wendet sich dann aber von dessen Ideenlehre ab. Er entwickelt eine umfassende Logik, die bis weit über das Mittelalter hinaus maßgeblich bleiben sollte. Seine Ethik ist auch heute noch Gegenstand des Ethikunterrichts in der Schule. Sie wird von heute lehrenden Philosophinnen und Philosophen weiterentwickelt, und zwar unter dem Titel der Tugendethik.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Eine bekannte Vertreterin dieser Richtung ist die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum (Wikipedia und "Profil" bei der Süddeutschen Zeitung, 2018)

Aristoteles war auch Lehrer des makedonischen Königs Alexander des Großen.

Linkvorschläge:

- Geschichtsportal des Landesbildungsservers: Artikel Aristoteles

- Bayerischer Rundfunk: Aristoteles - Wegweiser der Philosophie

Werke, in Auszügen und in Übersetzung:

Epikur

341 v. Chr. — 270 v. Chr.

Griechischer Philosoph; Epikur wird der Epoche des Hellenismus zugeordnet. Epikur orientiert sich an der atomistischen Naturlehre. Mit seiner Philosophie will er eine Anleitung zu einem angstfreien Leben geben. Diesem Ziel dient auch seine hedonistische Ethik (von gr. hedone: Freude). Epikur fordert, in der Nachfolge von Sokrates, schädliche Emotionen zu überwinden, die durch Schmerz oder Mangel entstehen.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Nicht eine Erfüllung, sondern gerade eine Verminderung der Bedürfnisse führt daher nach Epikur zu einem glücklichen Leben. Die Beschäftigung mit der Naturwissenschaft hilft den Menschen, ihre Angst vor Unglück zu vermindern. Insofern führt er die Naturwissenschaft wieder ins Zentrum der Philosophie. Sein Hauptwerk, „Über die Natur“, ist verloren gegangen.

Epikur favorisiert wie vor ihm ↑ Demokrit ↑ und Leukipp ein atomistisches Modell der Natur, d. h. er nimmt an, die Welt sei aus Atomen aufgebaut.

Spätere Philosophen, z. B. Cicero in seiner Schrift De finibus bonorum et malorum (siehe unten), warfen ihm eine Orientierung an reinem Luststreben vor. Diese einseitige Sichtweise prägt die Ansichten über Epikurs Lehre für viele Jahrhunderte.

Fortwirken: Epikur ist das große Vorbild des römischen Dichters ↓ Lukrez ↓.

Linkvorschläge:

- Cicero über die Lehre Epikurs in seiner Schrift De finibus bonorum et malorum: Textauszüge in der Lateinischen Bibliothek

- Wikipedia über Epikur

- Deutung einer Porträtskulptur Epikurs im Virtuellen Antikenmuseum Göttingen

Philosophie der Stoa

ca. 300 – 200 v. Chr.: Die Philosophie der Stoa entsteht.

Wichtige Philosophen: Zenon von Kithion, Kleantes und Chrysipp.

Die Stoa nimmt an, dass die Welt durch eine göttliche Vernunft gelenkt wird. Sie stellt eine strenge Pflichtenlehre auf und hatte durch die ganze Zeit der Antike hindurch viele Anhänger. Unter den römischen Philosophen vertritt L. Annaeus Seneca (1 n. Chr. - 65 n. Chr.) eine, wenngleich abgemilderte, Version der stoischen Philosophie. ↓ Der Philosoph Seneca ↓

Die Philosophie der Stoa war auch in Rom sehr einflussreich. Sie lässt sich nicht auf einen einzelnen Gründer zurückführen, sondern auf mehrere Philosophen, die nach und nach das Gedankengebäude entwickelten.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Zenon von Kition

Lebensdaten: 336 v. Chr. — 246 v. Chr.

Zenon von Kition war einer der Gründer der Philosophenschule der Stoa, die sich in der Nachfolge der klassischen Philosophie entwickelt. Er beginnt seine eigenständige Lehre um das Jahr 300 v. Chr. Obwohl von ihm keine Schriften erhalten sind, kann man aus den Zeugnissen erschließen, dass auch er lehrte, man müsse sich von Affekten freihalten und sein Leben an der Vernunft orientieren. Siehe auch den Artikel in der Wikipedia.

Kleanthes

Lebensdaten: 331 v. Chr. — 232 v. Chr.

Der griechische Philosoph Kleanthes war einer der Gründer der stoischen Philosophie. Von ihm ist der so genannte Zeus-Hymnos erhalten.

Die Lebensdaten des Kleantes sind geschätzt.

Chrysipp

Lebensdaten: 280 v. Chr. — 206 v. Chr.

Chrysippos aus Soloi, griechischer Philosoph. Er war Nachfolger von Kleantes und Zenon von Kition.

↑ Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis ↑

200 v. Chr. bis 100 v. Chr.: Rom ist führende Macht im Mittelmeerraum; Beginn der inneren Unruhen

Politische Entwicklung

Prozess gegen die Brüder Scipio

188 v. Chr.

L. Cornelius Scipio und sein Bruder P. Cornelius Scipio Africanus werden angeklagt, sich im Krieg gegen Antiochos III. unrechtmäßg bereichert zu haben. Scipio Africanus, der Sieger über Hannibal, zerreißt öffentlich die Anklageakte. Die Brüder werden vom Senat verurteilt. Dies kann man als Zeichen dafür sehen, dass zu dieser Zeit der Senat noch nicht bereit war, den Ansprüchen mächtiger Feldherren nachzugeben.

Den geschilderten Vorfall stellt Aulus Gellius in den Noctes Atticae dar: Arbeitsblatt in der Lateinischen Bibliothek.

M. Porcius Cato ist Zensor

184 v. Chr.

Der Politiker M. Pocius Cato (genannt Censorius) ist ein homo novus, d. h. er ist der Erste in seiner gens, der das Amt des Konsuls erlangt. Im Jahr 195 v. Chr. ist er Konsul. Das Amt des Zensors (im Jahr 184 v. Chr.) führt er besonders streng durch; er galt daher als Inbegriff des konservativen Vertreters altrömischer Tugenden. Er ging gegen Korruption und unrechtmäßge Bereicherung im Senatorenstand vor.

Cato ist auch als Schriftsteller tätig (→ De re rustica, Über die Landwirtschaft).

Abschaffung der Steuern (tributa)

167 v. Chr.

Aufgrund der Kriegsbeute aus dem Dritten Makedonischen Krieg werden die Steuern aufgehoben.

Volkstribunat des Ti. Sempronius Gracchus und innere Unruhen

133 v. Chr.

Der Volkstribun Ti. Sempronius Gracchus wirbt für ein neues Ackergesetz, das die ärmeren Schichten (plebs) besserstellen würde. In einem Konflikt zwischen den Volkstribunen versucht Gracchus seinen Kollegen mit einem Plebiszit zu entmachten.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Es kommt zu Unruhen. Gracchus wird zusammen mit 300 seiner Anhänger von Senatoren ermordet. Dies kann als Beginn des Zeitalters der Bürgerkriege angesehen werden, da in diesem Fall politische Konflikte nicht mehr durch Wahlen, Abstimmungen und durch Konsens gelöst werden, sondern durch Gewalt. Diese Bürgerkriege enden erst mit dem Sieg des Octavian, des späteren Kaisers Augustus, in der Seeschlacht von Actium im Jahr 31 v. Chr. .

Linkempfehlung: Wikipedia über Ti. Sempronius Gracchus

C. Marius ist Konsul

104 – 100 v. Chr.

C. Marius, ein Konsul aus dem Ritterstand, wird fünfmal hintereinander zum Konsul gewählt, um den Krieg gegen die Germanen (siehe Spalte rechts) führen zu können. Das widerspricht dem Prinzip, dass eine Iteration verhindert werden muss, d. h. dass eine ununterbrochene Konsulherrschaft eines einzelnen Politikers unzulässig ist.

Innere Unruhen um einen Putschversuch der Volkstribunen

100 v. Chr.

Erneut werden politische Konflikte mit Gewalt gelöst, als der Volkstribun Saturninus versucht, durch den gewalttätigen Einsatz der Veteranen des Marius diese ehemaligen Soldaten mit Land zu versorgen und seinen Parteigänger Glaucia zum Konsul wählen zu lassen. Die Unruhen enden mit der Ermordung des Saturninus und seiner Anhänger durch eine aufgebrachte Volksmenge. Die Autorität des Marius ist damit schwer beeinträchtigt.

Konflikte mit anderen Völkern

Syrisch-Römischer Krieg gegen Antiochos III

192 v. Chr. – 188 v. Chr.

Nach dem Tod Alexanders des Großen wird seine Herrschaft unter seine Generäle aufgeteilt. Antiochos III („der Große“) ist der König des Seleukidenreiches. Von einer antirömischen Stimmung in Griechenland angeregt, begann er 192 v. Chr. Angriffe auf die Römer. 190 v. Chr. griff L. Cornelius Scipio Antiochus an und besiegte ihn bei Magnesia. Einer seiner Unterfeldherrn war sein Bruder, P. Cornelius Scipio Africanus, der Sieger über Hannibal (↑ Zweiter Punischer Krieg ↑). Antiochus musste in einem Friedensvertrag auf die meisten seiner Gebiete verzichten und hohe Strafzahlungen leisten. Die Römer hatten ihre Herrschaft über Griechenland gefestigt.

Dritter Makedonischer Krieg

172 v. Chr. – 168 v. Chr.

Die Römer siegen engültig gegen König Perseus von Makedonien und sichern damit ihre Vorherrschaft in Makedonien. Im Folgejahr (167 v. Chr.) können die Steuern (tributa) aufgrund der großen Kriegsbeute für alle römischen Bürger ausgesetzt werden.

Spanischer Krieg

154 v. Chr. – 133 v. Chr.

Teile der iberischen Halbinsel waren schon seit Anfang des Jahrhunderts römische Provinzen. Im Jahr 154 v. Chr. beginnt ein Aufstand gegen die römische Herrschaft, den mehrere römische Feldherren in langen Kriegen erfolglos zu brechen versuchen. Dabei halten sie auch von ihnen selbst geschlossene Verträge nicht ein. Berühmtester Widersacher der Römer ist der Lusitanier Viriatus. Die spanische Stadt Numantia wird nach jahrelanger Belagerung von Scipio Aemilianus im Jahr 133 v. Chr. eingenommen und vollständig zerstört, die überlebenden Bewohner werden versklavt.

Dritter Punischer Krieg

149 — 146 v. Chr.

Aus einem Konflikt der Karthager mit dem Numiderkönig Massinissa, der ein langjähriger treuer Verbündeter Roms war, entwickelte sich der Dritte Punische Krieg, der mit der vollständigen Zerstörung Karthagos endet. Der römische Feldherr ist Publius Scipio Aemilianus Africanus (185 v. Chr. — 129 v. Chr.; Wikipedia); er ist die Hauptfigur in Ciceros Dialog ↓ De re publica ↓.

Zerstörung Korinths

146 v. Chr.

Die Römer hatten einem Bündnis griechischer Städte, dem Achaiischen Bund, die Befriedung Griechenlands aufgetragen. Aus inneren Spannungen des Bundes entstanden weitere Kriege, aus denen sich eine antirömische Opposition in Griechenland entwickelte. Nach einer Belagerung durch den römischen Feldherrn Lucius Mummius wurde Korinth vollständig zerstört. Vgl. den Artikel über Korinth in der Wikipedia.

Krieg gegen Iugurtha von Numidien

111 – 105 v. Chr.

C. Marius bekommt in einer Volksversammlung (concilium plebis) den Auftrag (imperium), den Krieg gegen der Numiderkönig Iugurtha zu führen. Er besiegt Iugurtha im Jahr 105 v. Chr.

C. Marius baut damit seine Machtstellung immer weiter aus.

Niederlage der Römer gegen die Germanen (Kimbern, Teutonen und Ambronen)

6. und 5. Oktober 105 v. Chr.

Die von Jütland (heute Dänemark) in den Süden ziehenden germanischen Kimbern, Teutonen und Ambronen besiegten in einer Doppelschlacht beide römische Konsuln bei Aurausio (heute Orange) in der römischen Provinz Gallia transalpina. Die Römer verlieren 80.000 Soldaten.

C. Marius besiegt die Germanen

105 - 102 v. Chr.

Nach der Niederlage im Oktober des Jahres 105 v. Chr. wählen die Römer C. Marius fünfmal in Folge zum Konsul. Er besiegt die Kimbern, Teutonen und Ambronen in einer Reihe von Schlachten.

Philosophie und Literatur

Der Komödiendichter Plautus tritt als Bühnenautor hervor.

200 — 184 v. Chr.

T. Macc(i)us Plautus aus Umbrien war (neben Terenz) der erste der beiden großen Komödiendichter der römischen Literatur. Ca. 20 Komödien sind erhalten und gelten als echt.

Lebensdaten: 250 v. Chr. —184 v. Chr.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Plautus entnimmt die Stoffe und Themen seiner Komödien griechischen Vorbildern; viele der Stücke sind eng an diese Vorbilder angelehnt. In Plautus' Stücken treten immer wieder bestimmte Charaktertypen auf, z. B. der freche Sklave, der einfältige alte Vater, der Sohn, der über die Stränge schlägt.

Plautus regt die europäische Literatur zu vielfachen Nachdichtungen an.

Linkempfehlung: Interaktive Lektüreeinheit zu den Menaechmi des Plautus, auf latein-unterrichten.de (Ulf Jesper).

Terenz wirkt als Komödiendichter auf den Bühnen Roms

166 — 159 v. Chr.

Publius Terentius Afer (Lebensdaten: um 195 v. Chr. — um 159 v. Chr.) ist nach Plautus der zweite große Komödiendichter der römischen Literatur. Terenz ist ein Freigelassener afrikanischen Ursprungs.

Wie Plautus lehnt sich auch Terenz an griechische Vorbilder an. Von ihm sind sechs Komödien erhalten.

Das Geburtsjahr des Terenz ist unsicher; möglicherweise ist er auch im Jahr 185 v. Chr. geboren.

Philosophengesandtschaft aus Griechenland in Rom

155 v. Chr.

Um die Verminderung einer Geldstrafe zu erreichen, schicken die Athener im Jahr 155 v. Chr. eine Gesandtschaft aus mehreren angesehenen Philosophen nach Rom.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Diese Philosophen halten auch Vorträge. Diejenigen des Karneades von Kyrene (ca. 214 – 129 v. Chr.) erregte besonderes Aufsehen, aber auch einigen Ärger bei traditionell eingestellten Römern, plädierte Karneades doch an einem Tag für die Gerechtigkeit, an einem anderen dagegen.

Die Philosophengesandtschaft wird in der Wikipedia im Artikel über Karneades dargestellt.

M. Porcius Cato: De re rustica

150 v. Chr.

Der Poliker M. Porcius Cato (↑ Zensor 184 v. Chr. ↑ ) verfasst in seinen letzten Lebensjahren eine Schrift über die Landwirtschaft, die erhalten ist. Sein Geschichtswerk Origines ist dagegen verloren gegangen.

Auszug aus De re rustica (Lektüretext) beim Lehrererfortbildungsserver.

↑ Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis ↑

Sullas Diktatur: Die Republik beginnt zu zerbrechen.

Politische Entwicklung

Diktatur Sullas

82 v. Chr. – 79 v. Chr.

Im Jahr 82 v. Chr. lässt sich L. Cornelius Sulla zum Diktator auf unbestimmte Zeit einsetzen. Das Amt des Diktators (dictator) war aber nur als vorübergehende Lösung für Notfälle vorgesehen. Im Jahr 79 v. Chr. dankt Sulla wieder ab. Seine Diktatur ist der Endpunkt der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und Marius. Während Sulla die Position des Senats stärkt, steht Marius auf der Seite der Popularen bzw. der plebs (des einfachen Volkes).

Sulla verfolgt seine Gegner mit den Proskriptionen. Dabei wurden die Namen von Bürgern auf Listen geschrieben (proscribere: eintragen), und die dort Eingetragenen sind vogelfrei und können straffrei ermordet werden; ihr Vermögen wird eingezogen. 2.600 Ritter (equites) verlieren so ihr Leben.

Zu Proskriptionen kommt es wieder im Jahr 43 v. Chr., als Octavian (der spätere Kaiser Augustus) und M. Antonius gegen ihre Gegner, die Caesarmörder und Anhänger des Senats, vorgehen. Im Zuge dieser Proskriptionen wird auch M. Tullius Cicero ermordet.

Siehe den Eintrag ↓ Proskriptionen unter Octavian und M. Antonius ↓.

Cicero betritt die politische Bühne Roms als junger Anwalt.

80 v. Chr. - 43 v. Chr.

Lebensdaten: 106 v. Chr. — 43 v. Chr.

Unter der Diktatur Sullas verteidigte Cicero als junger Anwalt den Sextus Roscius, einen Angeklagten, der — nach Ciceros Darstellung — einem Komplott der Anhänger Sullas zum Opfer gefallen war.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Im Jahr 63 v. Chr. war Cicero Konsul. In sein Konsulat fällt die catilinarische Verschwörung.

Gegen C. Iulius Caesar kann Cicero sich nicht durchsetzen.

Über sein Leben verteilt verfasst er immer wieder philosophische Schriften, in denen er teils stoische Gedanken, teils eine skeptische Position vertritt. Viele Textauszüge sind in der Lateinischen Bibliothek beim Landesbildungsserver enthalten; vgl. die folgenden Linkvorschläge.

Angebote beim Landesbildungsserver:

Cn. Pompeius (Magnus) betritt die politische Bühne Roms

81 v. Chr. — 48 v. Chr.

Cn. (=Gnaeus) Pompeius (Lebensdaten: 106 v. Chr. — 48 v. Chr.), der den Beinamen Magnus erhielt, ist ein einflussreicher Politiker und ein erfolgreicher Feldherr der späten Republik. Die politische Bühne betritt er, indem er mit einer aus privaten Mitteln ausgehobenen Streitmacht Sulla und damit dessen Einsatz für die Senatspartei unterstützt.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Mit Caesar und M. Licinius Crassus schloss Pompeius das Erste Triumvirat (Dreimännerbündnis) im Jahr 59 v. Chr., wird aber später Caesars Gegenspieler. Im Jahr 49 v. Chr. beginnt ein Bürgerkrieg zwischen den Parteien des Pompeius und Caesars, der mit Pompeius' Niederlage in der Schlacht von Pharsalos und seinem Tod im Jahr 48 v. Chr. endete. ↓ Schlacht von Pharsalos ↓.

Linkempfehlung:

Ernst Baltrusch: Pompeius Magnus - Caesars großer Rivale, Damals 2012

Rebellion des Sertorius

79 v. Chr. — 72 v. Chr.

Q. Sertorius, ein abtrünniger Offizier, errichtet auf der iberischen Halbinsel einen Gegensenat. Seine Anhänger werden von Pompeius und Metellus Pius besiegt, nachdem Sertorius selbst in internen Streitigkeiten ermordet wurde.

Eine Episode aus seinem Leben wird in den Noctes Atticae des kaiserzeitlichen Schriftstellers Aulus Gellius berichtet. ↓ Eintrag zu Aulus Gellius ↓ • Lektüretext zu Sertorius in der Lateinischen Bibliothek: Sertorius und die weiße Hirschkuh

Sklavenaufstand unter Führung des Spartacus

73 v. Chr. — 71 v. Chr.

Zu keiner anderen Zeit kam die Führung des Imperiums derart unter Bedrängnis durch ein Sklavenheer wie während des Sklavenaufstands unter Spartacus.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Dieser flieht im Jahr 73 v. Chr. mit 70 Genossen aus einer Gladiatorenschule und sammelt nach und nach ein wachsendes Heer an Sklaven um sich. Im Jahr 72 v. Chr. besiegt er die Konsuln Lentulus und Gellius, kann sich aber mit seinem Plan, Italien in Richtung Norden zu verlassen, innerhalb seiner Gefolgschaft nicht durchsetzen. Im Jahr 71 v. Chr. wird sein Heer von Licinius Crassus besiegt; auch Pompeius ist an der Niederschlagung beteiligt.

Linkempfehlung: Darstellung bei Lernhelfer

Prozess gegen C. Verres

70 v. Chr.

Cicero tritt im Prozess gegen C. Verres, der wegen Amtsmissbrauchs als Statthalter von Sizilien angeklagt wurde, als Ankläger auf. Mit seinem Erfolg in diesem Prozess erringt Cicero den Rang als erster Anwalt Roms.

Linkempfehlungen (Lateinportal):

- Cicero und der Prozess gegen Verres

- Reden gegen Verres, Übersetzungstexte

Konsulat Ciceros und Verschwörung Catilinas

63 v. Chr.

Sergius Catilina ist ein Adliger, der vergeblich versucht, die Wahlen zum Konsulat zu gewinnen. Im Jahr 63 v. Chr. zettelt er eine Verschwörung an, die u. a. das Ziel verfolgt, den amtierenden Konsul M. Tullius Cicero zu ermorden.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Dieser deckt die Verschwörung auf und stellt sie in den berühmten Catilinarischen Reden dar, teils vor dem Volk, teils vor dem Senat. Da er aber einen Senatsbeschluss ausführt, nach dem die Verschwörer hinzurichten seien, wurde ihm dies als gesetzeswidrig vorgeworfen. Seine Gegner erreichten, dass er deswegen ins Exil gehen muss (58 v. Chr./57 v. Chr.).

Linkempfehlung: Wikipedia: Catilinarische Verschwörung.

Konflikte mit anderen Völkern

Mithridatische Kriege

89 v. Chr. – 63 v. Chr.

In drei Kriegen gegen den König von Pontos, Mithridates VI. Eupator (auch: Mithradates), sichert Rom seine Herrschaft über den östlichen Mittelmeerraum. Zuerst L. Cornelius Sulla, dann Cn. Pompeius schränken mit ihren militärischen Erfolgen den Machtbereich des Königs immer mehr ein.

Linkvorschläge:

Pompeius erobert Jerusalem und Palästina

63 v. Chr.

Cn. Pompeius erobert im Jahr 63 v. Chr. Jerusalem und Palästina. Damit beginnt eine jahrhundertelange Herrschaft der Römer über Judäa. Pompeius greift in einen Streit verschiedener Fraktionen der jüdischen Gesellschaft ein.

Er lässt formal die Herrscherfamilie der Hasmonäer an der Macht; Judäa wird Teil der römischen Provinz Syria (Wikipedia).

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Viele Juden lehnen die Herrschaft der Römer ab. Im Jahr 66 n. Chr. beginnt ein Aufstand, der 70 n. Chr. mit der Zerstörung Jerusalems unter Titus und auch der Zerstörung des Tempels beendet wird.

Linkvorschläge:

- Leonhard Burckhardt (2013): Rom und die Juden nach der Eroberung Palästinas durch Pompeius, in: Dialogues d'histoire ancienne, online bei Pensee.fr.

Ein umfangreicher wissenschaftlicher Artikel, der den aktuellen Forschungsstand und die antiken Quellen berücksichtigt. - Harald Schwillus: Das Auftreten des Pompejus in Jerusalem in Texten jüdischer Autoren. Für das Thema Ausdehnung des römischen Herrschaftsanspruchs im Lateinunterricht. Pegasus Onlinezeitschrift 5.1. (2005)

60 v. Chr.: Das Erste Triumvirat und Caesars Konsulat

Politische Entwicklung

Erstes Triumvirat

60 v. Chr.

Caesar wird zum Konsul für das Jahr 59 v. Chr. gewählt; Caesar, Pompeius und Crassus schließen das so genannte Erste Triumvirat, ein Dreimännerbündnis mit dem Ziel, die politischen Verhältnisse der Republik zu prägen. Eine formelle, gesetzliche Grundlage hat dieses Bündnis nicht (im Gegensatz zum ↓ Zweiten Triumvirat ↓). Dennoch wird der Begriff „Erstes Triumvirat“ heute allgemein verwendet.

Caesars erstes Konsulat als erster Schritt auf dem Weg in die Diktatur

59 v. Chr.

C. Iulius Caesar (Lebensdaten: 100 v. Chr. — 44 v. Chr.) stammt aus einer adligen Familie, der gens Iulia. Im Jahr 81 v. Chr., während der Diktatur Sullas, macht er seine ersten militärischen Erfahrungen als Offizier in der Provinz Asia.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Da er die Tochter Cornelius Cinnas, eines Gegners Sullas, geheiratet hatte, verlangt Sulla, dass Caesar sich scheiden lässt. Caesar verweigert dies aber. Schon früh ist also seine Eigenständigkeit und auch seine feste Bindung an die Partei der populares sichtbar.

Im Jahr 59 v. Chr. wird er zum Konsul gewählt, nachdem er ein Triumvirat, ein strategisches Dreimännerbündnis, mit Marcus Licinius Crassus und Gnaeus Pompeius Magnus geschlossen hat. 58 v. Chr. — 51 v. Chr. führt er in Gallien Krieg, der mit der vollständigen Eroberung Galliens endet (↓ Gallische Kriege ↓).

Aus dieser Machtbasis heraus ist Caesar nicht bereit, sich an die Regeln der senatorischen Oberschicht zu halten. Ein Bürgerkrieg zwischen ihm und der senatorischen Partei beginnt mit der Überquerung des Flusses Rubicon in Norditalien, der Grenze zwischen der Provinz und Italien. In diesem Bürgerkrieg besiegt Caesar seinen Hauptgegner Pompeius im Jahr 48 v. Chr. in der Schlacht von Pharsalos. Caesar lässt sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen. In Ägypten beginnt er eine Beziehung mit der Königin Kleopatra. An den Iden des März (15. März) 44 v. Chr. wird er von Senatoren ermordet, die ihn verdächtigen, eine Königsherrschaft anzustreben.

Linkempfehlungen:

- Wikipedia über Caesar

- Internetadressen zu Caesar

Andere Einträge auf dieser Seite (Auswahl):

Cicero im Exil

58 v. Chr. – 57 v. Chr.

Cicero wird nach seinem Konsulat vorgeworfen, er habe die die Anhänger des Catilina widerrechtlich hinrichten lassen (siehe oben: ↑ Ciceros Konsulat ↑). Sein erbitterter Gegner Clodius veranlasst, dass er ins Exil gehen muss. Zwar kann er nach wenigen Monaten wieder nach Rom zurückkehren, aber seinen früheren Einfluss erreicht er nie wieder.

Linkempfehlungen:

- Aus Ciceros Biographie bei Gottwein.de

- Ciceros Biographie bei der Caecilienschule

- Wikipedia über Cicero

Konflikte mit anderen Völkern

Gallische Kriege

58 v. Chr. – 52 v. Chr.

Caesar wird im Jahr 58 v. Chr. Statthalter in zwei gallischen Provinzen (Gallia narbonensis und Gallia cisalpina) sowie in Illyricum. Mit dem Helvetierkrieg im Jahr 58 v. Chr. und den Kämpfen gegen den germanischen Kriegsherrn Ariovist beginnt der Krieg in Gallien, mit der Niederlage des Vercingetorix bei Alesia im Jahr 52 v. Chr. sind die Gallier besiegt. Caesar beschreibt den von ihm geführten Krieg in seiner Schrift De bello Gallico.

→ Caesars Schrift Commentarii de bello Gallico → (rechte Spalte)

Partherkrieg unter Crassus und Niederlage der Römer bei Carrhae

55 v. Chr. – 53 v. Chr.

M. Licinius Crassus, im Triumvirat ("Dreimännerbündnis") mit Caesar und Pompeius verbunden, brach im Jahr 53 v. Chr. zu einem Feldzug gegen die Parther auf, gegen die schon Sulla gekämpft hatte. Das Partherreich lag auf den heutigen Staatsgebieten der Türkei, des Iran und des Irak. Bei Carrhae (im Norden von Mesopotamien, heute Türkei) erlitten die Römer unter Crassus im Juni 53 v. Chr. eine der größten Niederlagen ihrer Geschichte; Crassus selbst wurde auch getötet, wie Tausende römische Legionäre. Auch spätere Herrscher wie Augustus eroberten das Partherreich nicht, sondern legten es in der Folgezeit darauf an, die Euphratgrenze zu sichern.

Siehe den Artikel in der Wikipedia.

Philosophie und Literatur

Der Dichter Catull betritt die literarische Bühne Roms.

64 v. Chr. - 54 v. Chr.

Valerius Catullus (Lebensdaten ca. 84 v. Chr. – ca. 54 c. Chr.). Catulls Lebensdaten sind unsicher; die hier eingesetzten Daten sind eine Schätzung.

Catull verfasste Gedichte in verschiedenen Versmaßen, zum Teil Liebesgedichte.

Nepos beginnt mit der Schriftstellerei

54 v. Chr.

Cornelius Nepos verfasste historische Werke und Biographien. Erhalten sind nur die Biographien ausländischer Feldherrn sowie von Atticus und Cato aus dem Werk De viris illustribus (Über berühmte Männer), das vermutlich um das Jahr 35 v. Chr. erschienen ist. Catull (vorangehender Eintrag) widmet Nepos in seinem Eingangsgedicht sein Werk. Nepos' umfangreiches Geschichtswerk ist verloren gegangen.

Linkempfehlung: Vita des Hannibal bei Latein-Unterrichten.de (Ulf Jesper)

Caesar verfasst die Commentarii de bello Gallico.

52 v. Chr. - 50 v. Chr.

Caesar macht sich vermutlich während der Kriege in Gallien Notizen, aber er verfasst die Commentarii de bello Gallico vermutlich erst gegen Ende der Kriege. Sie sind nach dem Vorbild der älteren Historiker annalistisch, d. h. nach den Jahren gegliedert. Dem kommt entgegen, dass in den Wintern der Krieg unterbrochen werden muss.

In diesem Werk stellt sich Caesar der römischen Öffentlichkeit als kühl kalkulierender, überlegener Feldherr vor, der immer die Interessen des Imperiums im Blick hat. Der klare, schnörkellose Stil wirkt prägend für die römische Literatur.

Linkvorschlag: Die Internetadressen zu C. Iulius Caesar enthalten viele für den Unterricht entworfene Lerneinheiten. Empfehlung: Lektüreheft zu den Commentarii (Martin Bode)

Andere Einträge in dieser Tabelle:

Cicero: De re publica

54 v. Chr. - 51 v. Chr.

Cicero verfasst in den Jahren 54 v. Chr. bis 51 v. Chr. eines seiner einflussreichsten philosophischen Werke: De re publica (Über den Staat) in 6 Büchern. Das Werk ist nur in Fragmenten erhalten. Das so genannte Somnium Scipionis (der Traum Scipios, 6. Buch) ist ganz erhalten. Cicero vertritt in diesem Werk die Lehre von den 3 Staatsformen: Monarchie, Aristokratie, Demokratie.

In der Lateinischen Bibliothek enthalten: Auszüge aus De re publica.

Die Hauptfigur in den Dialogen ist ↑ Publius Scipio Aemilianus ↑.

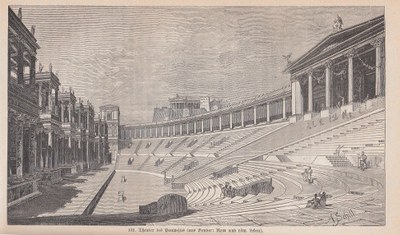

Die Theater bekommen dauerhafte Gebäude

55 v. Chr. - 43. v. Chr.

Das Drama war immer schon eine von den Römern geschätzte Kunstgattung. Heute noch werden die Komödien der Dichter ↑ Plautus ↑ und ↑ Terenz ↑) gelesen. Die Aufführungen fanden aber immer auf hölzernen Bühnen statt. Die Theater waren daher temporäre Bauten. Der Feldherr und Politiker Cn. Pompeius Magnus ließ in Rom das erste steinerne Theater bauen.

Das Theater des Pompeius. Quelle: Oscar Jäger, Geschichte der Römer, Gütersloh 1896. Künstler: Adolf Schill. Zum Vergrößern auf das Bild klicken.

Lukrez' Lehrepos

Entstehung um 54 v. Chr.

Es gibt kaum einen römischen Schriftsteller, über dessen Leben weniger gesicherte Fakten bekannt sind, als Lukrez (T. Lucretius Carus, Lebensdaten unsicher - vielleicht 94 v. Chr. bis 55 oder 51 v. Chr.). Das einzige gesicherte historische Datum ist eine Erwähnung von Lukrez' Werk De rerum natura in einem Brief, den Cicero an seinen Bruder schreibt (Ad Quintum fratrem 2, 10, 3; PHI Latin Texts). Dieses Datum wurde daher hier eingesetzt.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Dass sein Leben im Dunkel liegt, hängt auch damit zusammen, dass er sich ungewöhnlich scharfer Kritik ausgesetzt sah, weil die von ihm vertretene epikureische Philosophie u. a. von christlichen Autoren als eine Verteidigung reinen, ungezügelten Luststrebens verstanden wurde.

Lukrez (Titus Lucretius Carus) verfasste ein Lehrepos in Hexametern (De rerum natura [Über die Natur der Dinge]), in dem er die Lehren des griechischen Philosophen ↑ Epikur ↑ vertrat. Sein Ziel bestand in der rationalen Lenkung des Lebens und der Unabhängigkeit von religiös begründeten Ängsten. Die Orientierungsgröße dieser Philosophie ist die Freude.

Textauszüge mit Übersetzungen bei Gottwein.de.

Artikel bei der Wikipedia

Quelle: Petra G. Fowler und Don P. Fowler: Artikel Lucretius. In: Oxford Classical Dictionary, 2016

↑ Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis ↑

49 v. Chr. – 31 v. Chr.: Bürgerkriege beenden die Vormacht des Senats

Nachdem Caesar mit der Überschreitung des Rubicon seine Unterordnung unter den Senat beendet hatte, beginnt eine Reihe von Bürgerkriegen, die erst mit dem Sieg des Octavian (des späteren Kaisers Augustus) über seine Gegner beendet ist. Zuerst setzt sich Caesar gegen Pompeius durch; nach Caesars Tod brechen Bürgerkriege zwischen den Caesarmördern auf der einen und Antonius, Octavian und Aemilius Lepidus auf der anderen Seite aus. Innere und äußere Kriege lassen sich in diesem Jahrzehnt kaum unterscheiden; darum werden die kriegerischen Konflikte im folgenden Abschnitt in einer Spalte zusammengefasst.

Bürgerkriege in Italien und im Mittelmeerraum

Caesar überschreitet den Rubicon

10. Januar 49 v. Chr.

Im Januar überschreitet C. Iulius Caesar den kleinen Fluss Rubicon (bei Rimini), der die Grenze zwischen der Provinz und der römischen Republik markierte, mit seinen Truppen. Das war gegen das Gesetz, da Feldherrn verpflichtet waren, vor dem Betreten Italiens ihre Truppen zu entlassen. Caesar beginnt mit der Überschreitung des Rubicon daher einen Bürgerkrieg gegen den Senat. Dieser schickt Cn. Pompeius Magnus gegen Caesar ins Feld. Im Jahr 48 v. Chr. besiegt Caesar seinen Gegenspieler Pompeius in der Schlacht bei Pharsalos (siehe folgenden Eintrag).

Linkvorschlag: Warum Caesar mit seinen Legionen den Rubikon überschritt, Artikel auf Welt Online, Januar 2018, Autor: Berthold Seewald

Schlacht von Pharsalos

9. August 48 v. Chr.

In der Schlacht von Pharsalos im Jahr 48 v. Chr. besiegte Caesar seinen letzten Rivalen, Cn. Pompeius. In der Folge entmachtete Caesar den Senat und errichtete eine Diktatur.

Wikipedia über die Schlacht von Pharsalos.

Diktatur Caesars

46 v. Chr. - 44 v. Chr.

Im Jahr 46 v. Chr. lässt sich Caesar zum Diktator auf zehn Jahre ernennen. Eigentlich war die Diktatur (dictatura) nur für Notzeiten vorgesehen und auf ein halbes Jahr beschränkt. Vor allem die Senatoren sahen die Einrichtung einer verlängerten Diktatur als eine Form der Monarchie, die in Rom stark verpönt war. Caesar entmachtet auch nach und nach den Senat, u. a. indem er dieses Gremium derart vergrößert, dass es kaum mehr handlungsfähig ist.

Der erste Politiker, der eine länger dauernde Diktatur eingerichtet, ist ↑ Cornelius Sulla ↑.

Zu den Institutionen der römischen Republik siehe Die Entstehung der römischen Republik und die Frage der Demokratie.

Caesars Ermordung

15. März (Iden des März) 44 v. Chr.

An den Iden des März (15. März) 44 v. Chr. ermorden mehrere Senatoren den Diktator Caesar. Sie haben den Verdacht, dass Caesar die Königsherrschaft anstrebt.

In der Bevölkerung ist Caesar beliebt, so dass sich die Verschwörer zurückziehen müssen. Aus dem so entstehenden Machtvakuum entwickelt sich eine Folge von Bürgerkriegen:

- Die Anhänger einer Senatsherrschaft unter der Führung Ciceros kämpfen gegen M. Antonius, zuerst mit Unterstützung Octavians.

- Nachdem sich Octavian und M. Antonius zusammgeschlossen haben, werden die Caesarmörder C. Cassius Longinus und M. Brutus in der ↓ Doppelschlacht von Philippi ↓ (Griechenland) besiegt und sterben durch Selbstmord.

- Erst mit dem Sieg des Octavian (des späteren Kaisers Augustus) über M. Antonius und Cleopatra in der ↓ Seeschlacht von Actium ↓ im Jahr 31 v. Chr. herrscht wieder Frieden.

Abbildung: Die Ermordung Caesars, nach Vincenzo Camuccini, Quelle: Oscar Jäger, Geschichte der Römer, Gütersloh 1896. Ein Klick auf das Bild öfnet eine größere Ansicht in einem neuen Fenster.

Empfehlung: Ein Moment in der Geschichte: Caesars Ermordung. Video in der Reihe Terra X (ZDF Mediathek), Dezember 2020.

Octavian, der spätere Kaiser Augustus, prägt die römische Politik

Oktober 44 v. Chr.

Lebensdaten des Octavian/Augustus: 63 v. Chr. – 14 n. Chr.

Der spätere Kaiser Augustus wurde zuerst Octavian genannt. Nachdem er von Caesar testamentarisch, d. h. nach dessen Tod adoptiert worden war, verbündet er sich zunächst, im Jahr 44, d. h. kurz nach der Ermordung seines Adoptivvaters, mit der Senatspartei um Cicero.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Er arbeitet zielstrebig auf die Alleinherrschaft hin. Im Jahr 31 v. Chr. hat Octavian alle seine Gegner besiegt. ↓ Im Jahr 27 v. Chr. ↓ bekommt er vom Senat den Ehrennamen Augustus (der Erhabene) verliehen. Er herrschte bis zu seinem Tod im Jahr 14 n. Chr. In dritter Ehe ist er mit Livia Drusilla verheiratet (↓ Livia ↓).

Octavian/Augustus in der Lateinischen Bibliothek:

- Cicero begrüßt in seiner 3. Philippischen Rede (gehalten am 1. Dezember 44 v. Chr.) den Eintritt des Octavian in die Allianz gegen Antonius. Octavian verbündet sich später aber mit M. Antonius gegen Cicero und die Senatspartei. Auszüge aus der 3. Philippischen Rede.

- Der Dichter Vergil lässt in seinem 1. Hirtengedicht (Eclogen) zwei Hirten über die Leistungen des Octavian debattieren. Text mit Übersetzung.

Empfehlenswert: Wikipedia über Augustus.

Treffen der Heere der Senatsgegner

43 v. Chr.

Die vormaligen Gegner C. Octavius (der spätere Kaiser Augustus) und M. Antonius nähern sich an: Anfang Oktober 43 v. Chr. kommt es bei Bononia (Bologna) zu einem Treffen der Heere des Octavian, des Antonius, des L. Munatius Plancus, des Lepidus und des C. Asinius Pollio. Damit hat die Seite des Senats, die von Cicero geführt wird, endgültig ihren stärksten Verbündeten, Octavian, verloren. Der Untergang der freien Republik ist besiegelt. Endgültig wird dies im Triumvirat zwischen Octavian, M. Antonius und Lepidus festgehalten.

Weitere Daten: Zeittafel zu den Philippischen Reden Ciceros (Landesbildungsserver).

Triumvirat zwischen Octavian, M. Antonius und Lepidus

27. November 43 v. Chr. – 31. Dezember 33 v. Chr.

Octavian, M. Antonius und Lepidus lassen ihr Triumvirat (Dreimännerbündnis), mit dem sie die Umgestaltung des Staates absichern wollen, durch ein Gesetz vor einer Volksversammlung legalisieren.

Proskriptionen der Triumvirn

November 43 v. Chr. – Ende 42 v. Chr.

Die Proskriptionen sind eine Form der Verfolgung politischer Gegner, die von Rachsucht und Grausamkeit geprägt ist. In den Bestimmungen des Triumvirats greifen die drei Politiker Octavian, M. Antonius und Lepidus auf ein Verfahren zurück, das L. Sulla in die römische Politik eingeführt hatte (↑ Sulla ↑): Mit den Proskriptionen werden bestimmte, in Listen aufgeführte Gegner für vogelfrei erklärt. Sie dürfen ermordet werden; wer den Kopf eines Proskribierten herbeibringt, wird dafür belohnt, Sklaven wird dafür die Freiheit versprochen. Das Vermögen der Opfer wird eingezogen, bis auf minimale Reste. 300 Senatoren und 2.000 Ritter wurden auf diese Weise ermordet. Das berühmteste Opfer war M. Tullius Cicero. Manchen Proskribierten gelingt die Flucht. Die Proskriptionen erzeugen in Italien und der ganzen römischen Welt ein Klima der Angst und des Terrors.

Schlacht von Philippi zwischen Octavian und M. Antonius auf der einen und den Caesarmördern auf der anderen Seite

ca 23. Oktober 42 v. Chr. – 16. November 42 v. Chr.

Octavian und M. Antonius hatten nach Griechland übergesetzt, um die Heere der Caesarmörder unter der Führung von C. Cassius Longinus (Wikipedia) und M. Brutus (Wikipedia) zu verfolgen, während Lepidus in Italien bleibt. In zwei Schlachten bei Philippi (Griechenland) siegen die Triumvirn. Cassius und Brutus sterben durch eigene Hand. Ihre Heere werden vernichtet; ein großer Teil des republikanisch gesinnten Adels wird ebenfalls getötet. Von den Caesarmördern und ihren Anhängern leistet den Triumvirn nur noch ↓ Sextus Pompeius ↓ Widerstand. QuellenSchlacht von Philippi: QuellenVerwendete Quellen für die Schlacht von Philippi:

* Wolfgang Blösel (2015): Die römische Republik. Forum und Expansion. München: C. H. Beck. S. 141.

* Wikipedia über die Schlacht bei Philippi

Weitere Schriften zur römischen Geschichte siehe die Bibliographie zur römischen Geschichte. Ferner

Von einer sagenhaften Erscheinung Caesars berichtet Valerius Maximus (Facta et dicta memorabilia 1, 8, Lektüretexte in der Lateinischen Bibliothek).

Perusinischer Krieg (bellum Perusinum, Krieg um Perusia) zwischen Octavian und dem Konsul L. Antonius

41 v. Chr. – 40 v. Chr.

Im Krieg um Perusia sind bis zu 200.000 Soldaten beteiligt. Lucius Antonius, der Bruders des Triumvirn M. Antonius und Konsul des Jahres 42 v. Chr., versucht Octavians Schwierigkeiten mit der Ansiedlung von Veteranen auszunutzen und dessen Stellung zu schwächen.

Dieses Problem wird als Frage der Landvertreibungen bezeichnet. Um Veteranen, also entlassene Soldaten der vorangegangenen Bürgerkriege anzusiedeln, werden viele alteingesessene Bürger Italiens von ihren Höfen oder städtischen Wohnorten vertrieben.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Die Offiziere versuchen, einen weiteren Bürgerkrieg zu verhindern, sind damit aber nicht erfolgreich. Octavian gelingt es schließlich, die belagerte Stadt Perusia (heute Perugia) in Umbrien zu erobern. Seine Rache an den Bürgern der Stadt, die sich ihm widersetzt hatten, ist fürchterlich; an den Iden des März 42 v. Chr. habe er, nach einem Bericht des Historikers Sueton, 300 Senatoren der Stadt hinrichten lassen. Diese Grausamkeit blieb vielen Menschen im Imperium lange im Gedächtnis.

Linkempfehlungen:

- Die 1. Ekloge des Dichters Vergil thematisiert die Landvertreibungen. Text mit Übersetzung, Kommentar und Bearbeitungsaufgaben in der Lateinischen Bibliothek.

- Der Wikipedia-Artikel über das bellum Perusinum ist sehr ausführlich und beruht auf guten Quellen.

Krieg der Triumvirn gegen Sextus Pompeius

40 v. Chr. – 36 v. Chr.

Sextus Pompeius, Sohn des Caesar-Gegners Cn. Pompius, versucht mit seiner Armee, zum gleichberechtigten Partner der Triumvirn (Octavian, M. Antonius und Lepidus) zu werden. In großangelegten Raubzügen macht er das Mittelmeer unsicher und erringt die Herrschaft über Sizilien. Diese kriegerischen Auseinandersetzungen bringen weiteres Leid für die Menschen in Süditalien und auf Sizilien; Sextus Pompeius hat aber auch Anhänger unter den Verehrern seines Vaters.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Im Vertrag von Brundisium (heute Brindisi) im Jahr 40 v. Chr. hatten die Triumvirn Sextus Pompeius noch Zugeständnisse gemacht, aber dieser Vertrag hielt nicht lange, jedenfalls was Sextus Pompeius betraf.

Ab 40 v. Chr. beginnen die Triumvirn, seine Macht zu brechen. In einer Seeschlacht bei Naulochos im August 36 v. Chr. wird Sextus Pompeius schließlich besiegt. Er wird im Jahr 35 v. Chr. hingerichtet.

Ein Ergebnis dieser Auseinandersetzungen ist auch eine Machtverschiebung unter den Triumvirn: M. Antonius verliert die gallischen Provinzen, Lepidus wird von C. Octavius zur Abgabe aller Machtmittel gezwungen.

Livia heiratet Octavian, den späteren Kaiser Augustus

Januar 38 v. Chr.

Livia Drusilla (Lebensdaten: 58 v. Chr. bis 29 n. Chr.) war die dritte Frau des Kaisers Augustus. Sie übernahm mehr als nur Repräsentationsaufgaben, sondern vertrat das römische Reich nach außen. Gerüchte, sie habe ihren Mann vergiftet, sind nicht belegt. Ihr Sohn ↓ Tiberius ↓ wird Kaiser.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Lektüreempfehlungen:

- Christiane Kunst: Livia. Macht und Intrigen am Hof des Augustus, Stuttgart 2008 (Rezension)

- Werner Dahlheim: Augustus. Aufrührer, Herrscher, Heiland. Eine Biographie, München 2010, z. B. S. 228 f. Vgl. die Bibliographie zur römischen Geschichte.

Webressourcen:

- Artikel in der Wikipedia (hier ist das Datum der Heirat falsch angegeben)

- Artikel auf ZEIT Online (2014, Autorin: Christina Schneider)

- Artikel in der Kinderzeitmaschine

Bürgerkrieg zwischen Octavian und M. Antonius

32 v. Chr. – 30 v. Chr.

Das im Jahr 43 v. Chr. geschlossene und später in mehreren Verträgen erneuerte Bündnis zwischen Octavian (dem späteren Kaiser Augustus) und M. Antonius zerbricht endgültig mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Octavian und Antonius (Lepidus war bereits 36 v. Chr. dazu gezwungen worden, sich aus der Politik zurückzuziehen).

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Am 1. Januar haben die verbliebenen Triumvirn M. Antonius und Octavian mit dem Ende des Triumvirats keine offizielle amtliche Befugnis mehr in Rom; Antonius hat immerhin noch das prokonsularische Imperium im Osten.

Als Grundlage des neuen Bürgerkrieges zwischen Octavian und Antonius wird in der Geschichtswissenschaft die Propagandaschlacht des Octavian angesehen, der Antonius vorwarf, Rom und Italien einer Königsherrschaft orientalischen Stils zu unterwerfen.

Quelle: Werner Dahlheim: Augustus, München 2010, Kapitel V

Seeschlacht von Actium

2. September 31 v. Chr.

In der Seeschlacht von Actium besiegt Octavian (der spätere Kaiser Augustus) die letzten beiden Gegner, die seiner Alleinherrschaft im Wege stehen: M. Antonius und die ägyptische Königin Kleopatra.

Wikipedia über die Seeschlacht von Actium.

Selbstmord des M. Antonius

1. August 30 v. Chr.

Nach der verlorenen Seeschlacht von Actium fliehen Kleopatra und M. Antonius nach Alexandria, das von Octavians Truppen 30 v. Chr. erobert wird. M. Antonius begeht am 1. August 30 v. Chr. Selbstmord, Kleopatra wenige Tage später. Octavian hat damit keine Gegner mehr.

Philosophie und Literatur

M. Terentius Varro widmet Caear sein Hauptwerk

47 v. Chr.

Lebensdaten: 116 v. Chr. – 27 v. Chr.

M. Terentius Varro ist einer der produktivsten und vielseitigsten römischen Gelehrten und Schriftsteller, von dessen Werken durch die Zufälle der Überlieferung jedoch kaum etwas erhalten ist. Er war Offizier unter Pompeius, arbeitete zeitweilig gegen Caesar, einigte sich aber wieder mit ihm. Mit Cicero war er befreundet; dieser widmet ihm die ↓ Academici libri ↓ . Als Varros Hauptwerk gelten die Antiquitates rerum divinarum et humanarum (Göttliche und menschliche Altertümer), eine Geschichte des römischen Volkes unter dem Gesichtsspunkt der Religion und des Kultes, und De lingua latina (über die lateinische Sprache, The Latin Library).

Aulus Gellius interpretiert in einem Text aus den Noctes Atticae einen Satz Varros. Text mit Übersetzung und Aufgaben in der Lateinischen Bibliothek.

Sallust beginnt mit der historischen Schriftstellerei

45 v. Chr.

Lebensdaten: 86 v. Chr. – 35 oder 34 v. Chr.

Sallust (C. Sallustius Crispus) ist ein römischer Geschichtsschreiber.

Werke:

- Bellum Catilinae. Über die Verschwörung des Catilina. Textauszüge in der Lateinischen Bibliothek.

- Bellum Iugurthinum. Sallust stellt hier den Krieg gegen den numidischen König Iugurtha dar (111 – 105 v. Chr.; ↑ bellum Iugurthinum ↑ ).

- Historiae. Darstellung der römischen Geschichte von 78 – 67 v. Chr.

Linkempfehlung:

Artikel in der Wikipedia

Ciceros zweite Phase philosophischer Schriftstellerei

45 v. Chr. – Ende 44 v. Chr.

In einer Zeit, in der er wegen der ← Diktatur Caesars zur politischen Untätigkeit gezwungen ist, verfasst Cicero eine Reihe philosophischer Werke, von denen einige erhalten sind. Bis auf wenige Reste verloren ist das Werk Hortensius, das die ganze Antike über sehr einflussreich blieb. Erhalten sind die kürzeren Dialoge Cato maior de senectute, das sich mit der Frage des Alterns auseinandersetzt, und Laelius de amicitia, in dem es um den ethischen Wert der Freundschaft geht.

Einzelne weitere Werke werden im Folgenden dargestellt.

Cicero verfasst die Academici libri

Anfang 45. v. Chr. – Juni 45 v. Chr.

In den Academici libri, einem philosophischen Werk in Dialogform, begründet Cicero seine skeptische Haltung, die sich an der Philosophenschule der Akademie orientiert. Durch den Zufall der Überlieferung ist von diesem Werk nur ein Teil der Vorstufe, der Dialog Lucullus, vollständig erhalten geblieben, von dem abgeschlossenen Werk Academici libri haben nur wenige Reste die Zeiten überdauert.

Auszüge aus den Academici libri werden beim Lehrerfortbildungsserver angeboten:

- Über Sokrates: Libri Academici posteriores 1,15

- Über Sokrates: Libri Academici posteriores 1,16

- Über die Erkenntnismöglichkeit des Menschen: Libri Academici posteriores 2, 7. Dieser kurze Textauszug fasst die skeptische Position Ciceros zusammen.

Cicero: De finibus bonorum et malorum

Mai 45. v. Chr. – Juni 45 v. Chr.

Das Werk De finibus bonorum et malorum (Über das höchste Gut und das schlimmste Übel) besteht aus vier Büchern in Dialogform, die vollständig erhalten sind und in denen die Philosophenschulen Epikurs, der Stoa und des Peripatos auf die Frage hin untersucht werden, wie sie jeweils das höchste Gut bestimmen.

Linkvorschläge

Cicero: Tusculanae disputationes

Vor dem März 44 v. Chr.

Wie das im vorigen Eintrag genannte Werk (De finibus bonorum et malorum) schreibt Cicero auch die Tusculanae Disputationes (Gespräche in Tusculum) in der Zeit unfreiwilliger Muße. Auch dieses Werk, wie De finibus in Dialogform geschrieben, ist ethischen Fragestellungen gewidmet. Manche Themen, etwa der angemessene Umgang mit seelischem Leid, würden heute eher von der Psychologie erörtert werden. Textbeispiel beim Lehrerfortbildungsserver.

Cicero: De officiis

Oktober 44. v. Chr. – Dezember 44 v. Chr.

Cicero verfasst sein Werk De officiis (Über die Pflichten). Auszüge in der Lateinischen Bibliothek.

Vergil tritt als Schriftsteller auf.

40 v. Chr. - 19 v. Chr.

Vergil (P. Vergilius Maro) gilt als eine der wichtigsten Stimmen der römischen Literatur. Er verfasst Hirtengedichte (Bucolica oder Eclogae), ein Lehrgedicht über den Landbau (Georgica) und am Ende seines Lebens das Epos Aeneis, in dem er schildert, wie Aeneas aus dem brennenden Troia flieht und über Karthago nach Italien reist, wo er der Ahnvater der Römer wird.

Vergil soll von Augustus zum Abfassen dieses Epos gedrängt worden sein, das man auch als Nationalepos der Römer bezeichnet.

Ob in einer Sammlung kleinerer Gedichte, der so genannten Appendix Vergiliana, wirklich Gedichte von Vergil enthalten sind, ist zweifelhaft.

Angebote zu Vergil beim Landesbildungsserver:

C. Cornelius Gallus, Elegiker und Offizier, schreibt Elegien.

vermutlich um 40 v. Chr.

Lebensdaten: 70 oder 60 v. Chr. – 27 oder 26 v. Chr.

Gallus ist zwar der Gründer der elegischen Liebesdichtung der Römer, aber von seinem Werk sind nur wenige Verse erhalten. Die Elegiker greifen seine Idee einer subjektiven Liebeslyrik auf (siehe die Einträge zu ↓ Properz ↓ – ↓Tibull ↓ – ↓ Ovid ↓ – ↓ Sulpica ↓). Gallus macht unter Octavian/Augustus Karriere und erreicht als Präfekt von Ägypten höchste Macht. Er wird fällt jedoch in Ungnade (vielleicht weil er seine Taten zu sehr lobte) und wird zum Selbstmord gezwungen.

Gallus lässt in einer Inschrift auf einem Obelisken seine Taten loben; diese Inschrift wurde später ausgelöscht. Dieser Obelisk steht heute auf dem Petersplatz in Rom (vgl. Foto; Wikipedia). Auch seine Dichtung fällt in der Folge der Vergessenheit anheim. Vergil preist ihn in der 6. Ekloge (siehe den vorangehenden Eintrag).

In einem in Qaṣr Ibrîm (Ägypten) gefundenen Papyrus sind wenige Verse erhalten, die bei der PHI Bibliothek nachgelesen werden können.

Horaz als Schriftsteller tätig

35 v. Chr. oder 34 v. Chr.

Lebensdaten: 65 v. Chr. – 8 v. Chr.

Im Jahr 35 oder 34 v. Chr. trat Horaz (Q. Horatius Flaccus) mit seinen Satiren an die literarische Öffentlichkeit.

Horaz war der Sohn eines Freigelassenen, also eines ehemaligen Sklaven. Er steht im Bürgerkrieg zuerst auf der Seite der Republikaner, zieht sich dann aber aus der Politik zurück. Er bewegt sich im Kreis des Literaturförderers Maecenas und nahm in seinen Gedichten für Augustus Partei.

Horaz gilt als einer der wichtigsten Dichter der römischen Literatur. Er verfasst ausschließlich Gedichte, allerdings in unterschiedlichen Gattungen:

- Satiren (Saturae), in Hexametern, herausgegeben nach 35 oder 34 v. Chr.

- Epoden, 17 politische Gedichte in Iamben, herausgegeben nach 30 v. Chr., also nach der ↑ Seeschlacht von Actium ↑ .

- Oden, in 4 Büchern, die ersten 3 Bücher herausgegeben nach 23 v. Chr., das 4. Buch 13 v. Chr. Die Oden stellen nach antikem Verständnis die eigentliche Lyrik dar. Sie sind in einem komplizierten System von Odenmaßen verfasst, die aus der frühen griechischen Lyrik überliefert ist und die Horaz an die lateinische Sprache anpasst.

Die Themen, mit denen Horaz sich in seinen Gedichten befasst, sind Freundschaft, Liebe, bescheidenes Glück und Dankbarkeit für den Frieden, den Augustus hergestellt hatte. In vielen seiner Gedichte (v. a. den Satiren) zeigt er sich als bissiger Gesellschaftskritiker.

Für Augustus verfasst Horaz das carmen saeculare, das Festlied für die Jahrhundertfeier im Jahr 17 v. Chr.

Wikipedia über Horaz

↑ Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis ↑

Beginn des Principats

Octavian errichtet nach der Niederringung seines letzten Gegners eine Alleinherrschaft, ohne jedoch, wie zuvor Caesar, den Senat gänzlich auszuschalten. Die von Augustus entwickelte Regierungsform hat bis zum Ende der Antike Bestand.

Die Nachfolger des Augustus (Tiberius, Caligula, Claudius und Nero) rechnet man gemeinsam zur julisch-claudischen Dynastie.

Politische Entwicklung

Octavian bekommt vom Senat den Ehrentitel „Augustus“

27 v. Chr.

Nach der Beendigung der Bürgerkriege sucht Octavian eine stabile und im Inneren friedliche Ordnung herzustellen. Er räumt dem Senat gewisse Rechte ein, versucht also nicht, wie sein Adoptivvater Caesar, diesen zur Wirkungslosigkeit zu verdammen. Der Senat verleiht ihm im Januar 27 v. Chr., am Ende einer Reihe von Feierlichkeiten, den Ehrennamen „Augustus“ (Der Erhabene).

Augustus legt zwar formal das Amt des Konsuls nieder, lässt sich aber die tribunicia potestas, die Amtsgewalt des Volkstribunen geben. Zu den Befugnissen des Volkstribuns siehe Die Entstehung der römischen Republik und die Frage der Demokratie.

Verbannung von Augustus' Tochter Iulia

2 v. Chr.

Augustus hatte seine Tochter Iulia zu mehreren Ehen gezwungen, mit denen sie seine Nachfolgepläne sichern sollte. Sie beginnt sich zu widersetzen; schließlich lässt der Princeps sie verbannen. Die Nachrichten über die Umstände ihrer Verbannung sind unsicher. In der Forschung wird ihre Verbannung teilweise mit der Verbannung Ovids im Jahr 8 n. Chr. in Verbindung gebracht.

Konflikte mit anderen Völkern

Alpenfeldzüge des Augustus

25 v. Chr. – 14 v. Chr.

Die propagandistische Selbstdarstellung des Augustus als Friedensfürst verdeckt in der Wahrnehmung oft die Tatsache, dass er auch als Kaiser ein erfolgreicher Feldherr bleibt. Er befiehlt umfangreiche Feldzüge nördlich der Alpen und erobert ein großes Gebiet, die späteren Provinzen Raetia und Vindelicia, die am nördlichen Alpenrand liegen (heutiges Bayern und Baden-Württemberg) sowie im Bodenseeraum. Es geht ihm darum, die Donau als sichere Reichsgrenze zu etablieren. Darum erstreckten sich weitere Feldzüge nach Pannonien, im heutigen Balkan und in Ungarn.

Wikipedia: Augusteische Alpenfeldzüge

Drusus und Tiberius erobern das Gebiet der Raeter und der Vindeliker im Alpenvorland und am Bodensee

16 v. Chr. – 15 v. Chr.

Drusus, der Schwiegersohn des Augustus, und Tiberius, Augustus' Stiefsohn und Nachfolger als Kaiser, leiten Kriegszüge im Rahmen der Alpenfeldzüge des Augustus, als deren Ergebnis das Gebiet der Räter (im Voralpenland) und der Vindeliker (im Bodenseeraum) unter römische Herrschaft geraten.

Linkempfehlung:

Imperium Romanum: Imperium Romanum: Raetia

Philosophie und Literatur

Properz tritt als Schriftsteller auf

28 v. Chr. – 15 v. Chr.

Properz (Lebensdaten: 43 v. Chr. bis ca. 15 v. Chr.) verfasst das erste Buch seiner Dichtungen vor dem Jahr 28 v. Chr. Er ist ein Elegiker, d. h. er schreibt ausschließlich Elegien in elegischen Distichen (Hexameter und Pentameter).

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Wie andere Lyriker seiner Epoche wendtet er sich privaten Themen zu: Im Zentrum seiner Gedichte steht die Beziehung zu einer Frau, die er Cynthia nennt. Das Ansinnen des Augustus, für ihn Gedichte zu schreiben, lehnt er höflich in einer kunstvollen Elegie ab.

Linkempfehlungen:

- Wikipedia

- Biographischer Steckbrief auf Gottwein.de

Tibull betritt die literarische Bühne Roms

27 v. Chr. – 19 v. Chr.

Der Dichter Albius Tibullus (ca. 50 v. Chr. bis 19 v. Chr.) gehört zu den Elegikern. Er schreibt ausschließlich Elegien, also Gedichte im elegischen Distichon, das aus einem Hexameter und einem Pentameter besteht.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Über Tibulls Leben weiß man wenig. Das hier angenommene Datum (das Jahr 27 v. Chr.) ist deshalb sicher bezeugt, weil Tibull in einer Elegie auf einen Triumph seines Gönners Mesalla (M. Valerius Messala Corvinus) anspielt, der auf das Jahr 27 v. Chr. datiert werden kann. Sicher ist ebenfalls, dass Tibull im gleichen Jahr wie Vergil starb, also im Jahr 19 v. Chr.

Das so genannte Corpus Tibullianum (Gedichtsammlung des Tibull) umfasst außer zwei Büchern mit Gedichten, die sicher von Tibull stammen, ein weiteres mit Gedichten eines gewissen Lygdamus und der ↓ Sulpicia ↓.

Tibull beschreibt im ersten Buch seiner Elegien eine Liebesbeziehung zu einer Frau, die er Delia nennt. Er preist das Landleben und träumt von einem Leben als Bauer, im Gegensatz etwa zu Catull und Properz, die das städtische Leben bevorzugen. Tibull spricht aber auch von einer Liebesbeziehung zu einem jungen Mann namens Marathus.

Bekannt ist sein Friedensgedicht (1, 10). Tibull gehört zu der Generation, die das Ende der Bürgerkriege erlebt; vielleicht hat er auch unter Landenteignungen gelitten, die in der Folge der Bürgerkriege auftraten.

Der Historiker T. Livius beginnt sein Historienwerk Ab urbe condita zu veröffentlichen.

um 27 v. Chr.

Der Historiker T. Livius (Lebensdaten: 59 v. Chr. – 17 n. Chr.) hinterlässt ein umfangreiches

Werk zur römischen Geschichte (Ab urbe condita - von der Gründung der Stadt an), von dem ein erheblicher Teil erhalten ist.

Linkvorschläge:

- Textauszüge in der Lateinischen Bibliothek

- Wikipedia über Livius

- Wikipedia über Ab urbe condita

Abbildung: Skulptur des Livius vor dem Parlament in Wien

Gedichte der Sulpicia

25 v. Chr. – 20 v. Chr.

Sulpicia ist die einzige römische Autorin, von der Gedichte überliefert sind. Sie sind im so genannten Corpus Tibullianum enthalten, der ↑ Sammlung der Gedichte Tibulls ↑, die neben den sicher Tibull selbst zugeordneten Büchern 1 und 2 auch das 3. Buch mit Gedichten anderer Autoren umfassen.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Über Sulpicia gibt es einige Auseinandersetzungen in der Forschung; welche Gedichte von ihr stammen, ist nicht sicher auszumachen.Ungewöhnlich ist die Perspektive der Elegien der Sulpicia: Ihre Gedichte schildern die Liebesbeziehung zu einem jungen Mann, den sie Cerinthus nennt, aus der Sicht der Frau.

Sulpicia ist die Nichte der Messala (M. Valerius Messala Corvinus), der auch der Förderer Tibulls und anderer Dichter war und der Augustus als Offizier diente und viele öffentliche Ämter bekleidete.

Wikipedia über Sulpicia

Ovid tritt als Schriftsteller auf.

15 v. Chr.

Lebensdaten Ovids: 43 v. Chr. bis 17 n. Chr.

Ovid ist einer der römischen Dichter, die heute noch am meisten gelesen werden. Sein Epos Metamorphosen ist eine Folge von Verwandlungsgeschichten, von der Entstehung der Welt bis in Ovids Gegenwart. In Rom wurde Ovid durch Liebesgedichte (Amores, veröffentlicht um 15 v. Chr.) und die Liebeskunst (Ars amatoria) bekannt.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

Aus Gründen, die man heute nicht mehr sicher nachvollziehen kann, erregt er den Ärger des Kaisers Augustus, der ihn im Jahr 8 n. Chr. ans Schwarze Meer verbannt. Von dort schreibt Ovid weiterhin Gedichte (Tristia und Epistulae ex Ponto), mit denen er – vergeblich – seine Rückkehr nach Rom zu erreichen sucht.Ovid hat Umgang mit ↑ Properz ↑.

↑ Horaz ↑ und ↑ Vergil ↑ kennt er nur vom Sehen.

Weitere Einträge zu Ovid in dieser Geschichtstabelle: ↓ Ovids Metamorphosen ↓ – ↓ Ovids Verbannung ↓

↑ Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis ↑

Zeitenwende

Politische Entwicklung

Ehegesetze des Augustus

9 n. Chr.

Als letztes einer Reihe von Gesetzen, mit denen er die Moral der Bürgerschaft heben wollte, ließ Augustus im Jahr 9 n. Chr. die lex Papia Poppaea verabschieden. In diesen Gesetzen (das erste war im Jahr 23 v. Chr. erlassen worden) verbot der Princeps die Ehelosigkeit. Erfolg hatten diese Gesetze nicht.

Lektüreempfehlung: Holger Sonnabend: Die Ehe- und Sittengesetzgebung des Kaisers Augustus, in: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 2007.

Herrschaft des Tiberius

14 n. Chr. - 37 n. Chr.

Tiberius, Sohn der Livia Drusilla (↑ Livia ↑) ist Kaiser. Er regiert als Nachfolger von Augustus. In seine Herrschaftszeit fällt die fortgesetzte Verbannung Ovids.

Wikipedia über Tiberius

Regierungszeit des Kaisers Caligula

37 n. Chr. - 41 n. Chr.

Unter dem Kaiser Caligula (Gaius Caesar Augustus Germanicus) begann sich der Konflikt zwischen dem Senat und dem Kaiser zu verschärfen. Der Wikipedia-Artikel bemüht sich um eine ausgewogene Darstellung dieses als wahnsinnig verschrieenen Kaisers. Lebensdaten: 12 n. Chr. - 41 n. Chr.

Regierungszeit des Kaisers Claudius

41 n. Chr. – 54 n. Chr.

Claudius war der Onkel des Kaisers Caligula. Er kommt nach dessen Ermordung eher überraschend an die Macht. Claudius reformiert die Verwaltung und erobert Britannien. In seine Herrschaftszeit fällt die Verbannung des → Philosophen Seneca, der sich postum mit einer Satire auf den Kaiser rächt (Apocolocyntosis, etwa Verkürbissung, Text bei Perseus).

Wikipedia über Claudius

Regierungszeit des Kaisers Nero

54 n. Chr. – 68 n. Chr.

Nero (Lucius Domitius Ahenobarbus) war von 54 n. Chr. bis 68 n. Chr. römischer Kaiser. Der Philosoph Seneca war einer seiner Erzieher. Nero wurde in der Zeit seiner Herrschaft immer tyrannischer; er ließ seinen Bruder, seine Frau und seine Mutter ermorden. Im Jahr 65 versuchten Senatoren eine Revolte. Der Philosoph Seneca, den Nero der Teilnahme an dieser Verschwörung bezichtigte, wurde zum Selbstmord gezwungen.

Während Neros Herrschaft begann ein Aufstand in Judäa, den die Römer erst im Jahr 74 n. Chr. niedergeschlagen konnten.

Wikipedia über Nero

Brand von Rom – Christenverfolgung durch Nero?

64 n. Chr.

Im Jahr 64 n. Chr. gibt es in Rom einen großen Brand, der dem Kaiser Nero angelastet wurde. Bis heute weiß man nicht, wie dieser Brand entstanden ist. Der Historiker Tacitus berichtet, dass Nero für diesen Brand eine Gruppe namens „Chrestiani“ verantwortlich macht, die er grausam hinrichten lässt (↓ Tacitus ↓, Annales 15, 44, geschrieben um 118 n. Chr.). Tacitus berichtet ferner, dass diese Gruppe sich auf einen Chrestus berief, der unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde.

⇒ Aufklappen zum Weiterlesen

In vielen Übersichten zur römischen Geschichte, so auch in der Wikipedia, findet man die Angabe, dass sich aus diesem Text ein Beweis für die erste Christenverfolgung ergibt. Seit vielen Jahrzehnten wird aber in der Forschung die Gegenthese vertreten, dass dies nicht stimmt, d. h. dass es keine Beweise für eine solche Verfolgung unter Nero gibt. Als Argumente werden in einem viel diskutierten Aufsatz von Brent Shaw aus dem Jahr 2015 folgende Punkte angeführt (Quellen in der Bibliographie zur römischen Geschichte):

- Die Textüberlieferung zeigt eindeutig, dass von Chrestiani und nicht von Christiani die Rede ist.

- Es ist unwahrscheinlich (und es gibt keine Belege), dass es im Jahr 64 in Rom schon so viele Christen gab, dass diese dem Kaiser und auch der Bevölkerung bereits bekannt gewesen sein können.

- Tacitus ist der erste Schriftsteller oder Historiker, der von einer Christenverfolgung durch Nero schreibt. Andere, spätere Quellen können auf Tacitus zurückgeführt werden, d. h. sie verlassen sich auf ihn. Tacitus kann daher irrtümlich die zu seiner Zeit (d. h. um das Jahr 118 n. Chr.) bekannten Christen für den Brand verantwortlich gemacht haben.

- Plinius d. J. schreibt um das Jahr 111 als Statthalter in Bithynien an den Kaiser Trajan und fragt ihn, wie er die Christen behandeln soll. In seinem Schreiben erwähnt er nichts davon, dass die Christen Rom angezündet haben. Wüssten er und der Kaiser davon, dann wäre das sicher ein entscheidender Gesichtspunkt für die Frage, wie man mit dieser neuen Sekte umgehen sollte. Die so genannten Christenbriefe sind im Eintrag zu ↓ Plinius d. J. ↓ verlinkt.

- Für die Annahme, dass Tacitus doch Recht hat (d. h. dass es unter Nero zu Christenverfolgungen kam), spricht allerdings die Zuverlässigkeit, die man ihm im Allgemeinen attestiert. Tacitus gilt nicht als ein Historiker, der unbewiesene Behauptungen in die Welt setzt. Es ist auch nicht klar, wieso er das tun sollte. Es bleibt aber die Möglichkeit, dass er verschiedene religiöse Gruppen verwechselt hat.

Letztlich ist es schwer, hier eine Entscheidung zu treffen.

Konflikte mit anderen Völkern

Varusschlacht

9 n. Chr.

Im Jahr 9 n. Chr. erleidet das römische Reich eine seiner schwersten militärischen Niederlagen, als der römische Feldherr P. Qunictilius Varus mit mehreren Legionen in Germanien in einen Hinterhalt gerät. Augustus muss in der Folge darauf verzichten, die Grenzen des Imperiums bis an die Elbe zu verschieben. Vermutlich liegt der Ort der Schlacht, die sich über mehrere Tage hinzog, bei Kalkriese im Osnabrücker Land.

Linkvorschläge:

- Museum und Park Kalkriese

- Wikipedia

- Planet Wissen

- Video: Terra X (ZDF): Kampf um Germanien

Errichtung der Provinz Raetien

41 n. Chr. - 54 n. Chr.

Unter Kaiser Claudius wird die Provinz Raetien eingerichtet, die sich über einen erheblichen Teil des heutigen Süddeutschland erstreckt. Die Nordgrenze dieser Provinz am Südufer der Donau wird mit Kastellen befestigt.

Weitere Informationen in der Landesgeschichtlichen Übersicht beim Portal Landeskunde.

Claudius erobert Britannien

43 n. Chr.

Nach einem ersten Versuch C. Iulius Caesars, Britannien zu erobern, unternimmt es Claudius, mit einer Streitmacht von 200.000 Soldaten die Insel zu erobern.

Linkvorschlag: Wikipedia über Claudius' Britannienfeldzug

Literatur, Philosophie und Religion

Ovids Metamorphosen

2 n. Chr. – 8 n. Chr.

Zwischen 2 n. Chr. und 8 n. Chr. arbeitet Ovid an dem Werk, das seinen Ruhm in der römischen Literatur am nachhaltigsten begründet: An den Metamorphosen (Verwandlungen), einer Folge von Verwandlungssagen. Ovid verbindet hier die Textsorte bzw. Gattung des Epos mit dem Lehrgedicht und der Kleindichtung. Zur Datierung gibt es einzelne Stimmen in der Forschung, die annehmen, Ovid habe das Werk in der Verbannung abgeschlossen (vgl. Niklas Holzberg: Ovids Metamorphosen, München 2007, S. 11.

Linkempfehlung: Internetadressen zu Ovids Metamorphosen. Zur Verbannung Ovids siehe den folgenden Eintrag.

Ovids Verbannung

8 n. Chr. – 17 n. Chr.

Ovid wird im Jahr 8 n. Chr. aus bis heute nicht genau erschließbaren Gründen von Augustus nach Tomi am Schwarzen Meer (heute Constanta, Rumänien) verbannt. Rechtlich handelt es sich bei dieser Verbannung um eine Relegation, bei der der Verbannte seinen Besitz behält. In der Verbannung schreibt Ovid zwei Bücher mit Elegien: Tristia und Epistulae ex Ponto.

Auch Augustus' Nachfolger Tiberius hebt die Verbannung nicht auf.

Linkempfehlung (Lateinische Bibliothek des Landesbildungsservers): Tristia (Lieder der Trauer) 1, 3 – Lateinischer Text, Übersetzung und Einführung mit ausführlicher Darstellung der Frage von Ovids Exil.

↑ Erster Eintrag zu Ovid: 16 v. Chr. ↑

Valerius Maximus verfasst seine Sammlung Facta et dicta memorabilia (Denkwürdige Taten und Worte).

ca. 27 - 31 n. Chr.

Bei Valerius' Werk handelt es sich um eine Sammlung von Beispielen aus der römischen Geschichte und Religion, die als Handbuch für Redner und andere Schriftsteller verfasst wurde. Valerius schrieb zur Zeit des Kaisers Tiberius.

- Textsammlung in der Lateinischen Bibliothek und bei Perseus

- Einführung zum Autor der Textsammlung