altsteinzeit.html

Die Altsteinzeit

ca. 2.500 000 - 10 000 vor heute

Landesgeschichtliche Einordnung

| Autoren: |

Johannes Hof (Arbeitskreis RP Freiburg) Dr. Michael Hoffmann (Kompetenzzentrum) |

|

|

|

|

|

Vor über 30 000 Jahren Venus vom Hohlefels �© Wikimedia/Th.Prag (CC BY-SA 3.0) |

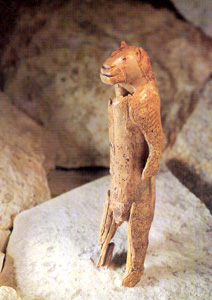

Schw�@bische Alb Der Löwenmensch �© Wikimedia/D. Hollmann (CC BY-SA 4.0) |

Älteste Kunst der Menschheit Löwenköpfchen �© Wikimedia/L. Halama (CC BY-SA 4.0) |

Die Altsteinzeit - Überblick und Fundst�@tten in Baden-Württemberg

Die Arch�@ologie setzt den Zeitraum der Altsteinzeit von ca. 2500000 bis 10000 Jahren vor heute an. Sie gliedert ihn entsprechend den Entwicklungsstufen der benutzten Werkzeuge und anderen Artefakte in folgende Abschnitte:

1. Frühe Altsteinzeit (Altpal�@olithikum) von ca. 2 500 000 bis 200 000 vor heute:

Früheste Geröllger�@te des Oldowan (Fundort "Olduway-Schlucht" in Ostafrika) in Afrika und Eurasien vor 2 Millionen Jahren: grob zugerichtete Gerölle mit erkennbaren Arbeitskanten, gewonnen durch Abschl�@ge von Kernen, Schnittspuren auf Knochen.

Faustkeile des Acheulean vor ca. 1,5 Millionen Jahren in Ostafrika und Eurasien: durch Abschl�@ge dreidimensional gestaltet, mit abgerundetem Griff und ausgearbeiteter Spitze. Der Faustkeil blieb mit nur geringfügigen Änderungen für fast 1,4 Millionen Jahre das Universalwerkzeug.

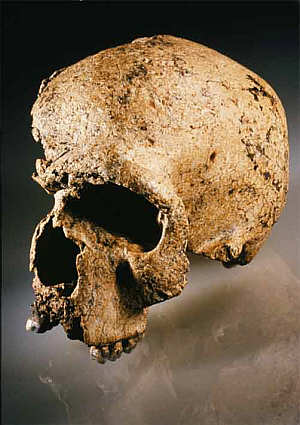

Vor sp�@testens 600 000 Jahren drangen Acheulmenschen (Homo erectus) aus den tropischen Regionen Afrikas in k�@ltere nördliche Zonen vor (Homo heidelbergensis), zogen sich aber in der folgenden Kaltzeit nach 500 000 Jahren vor heute noch einmal aus dem nördlicheren Europa zurück, traten nördlich der europ�@ischen Alpen und der asiatischen Gebirge mit Beginn der Warmzeit vor 400 000 Jahren wieder auf, wichen aber mit dem k�@lter werdenden Klima der Eiszeiten wieder in gem�@ßigtere Zonen zurück. Zur Menschenform des Homo erectus z�@hlt der Homo heidelbergensis aus der Zeit zwischen 700 000 und 400 000 vor heute, dessen Unterkiefer 1907 in einer Sandgrube in Mauer bei Heidelberg gefunden wurde. Zwischen Homo erectus und dem sp�@teren Homo sapiens steht der Frauensch�@del von Steinheim aus der Zeit von 300 000 bis 200 000 vor heute.

Unterkiefer des Homo Heidelbergensis aus Mauer (Rhein-Neckar-Kreis)

�©

Universit�@t Heidelberg (Geologisch-Pal�@ontolog. Institut)

Sch�@del des Steinheimer Menschen

�©

Staatl. Museum Naturkunde Stuttgart / Hans Lumpe

2. Mittlere Altsteinzeit

(Mittelpal�@olithikum) von ca. 200 000 bis 40 000 vor heute:

Erstes Auftreten von Holzger�@ten (Keulen) und verfeinerten Steinartefakten in Ostafrika (Messer, Klingen und Waffenspitzen) vor 200 000 bis 140 000 Jahren (Homo sapiens, Neandertaler und Zeitgenossen). Auch in Europa kommen �@hnliche Funde aus dieser Zeit vor. Dem Homo sapiens vom Typ Neandertaler, dem 30 Fundstellen in Südwestdeutschland zuzuordnen sind, gehören die Funde vom Vogelherd aus dem Lonetal auf der Ostalb an (70 000 bis 50 000 vor heute). Die Neandertalerpopulation in ganz Südwestdeutschland wird auf einige hundert bis zu tausend Personen gesch�@tzt.

Steinger�@te aus dem Lonetal

�©

Ulmer Museum

Die je nach Erdregion als Wald-, Steppen- und Tundrenj�@ger zu klassifizierenden Menschen verfügten über verbesserte Jagdwaffen durch Eins�@tze von Stein- und ersten Knochenspitzen. Außerdem kamen erste Bestattungen vor.

Die Lebensumst�@nde der Menschen der Altsteinzeit waren über weite Strecken von der letzten Zwischeneiszeit (Eem-Interglazial) und der letzten Eiszeit (Würm- oder Weichsel-Glazial) gepr�@gt. Es herrschte kaltes und sehr trockenes Klima, welches sich erst mit dem Rückzug der Gletscher vor etwa 16 000 Jahren �@nderte und zu einer fl�@chendeckenden Bewaldung Südwestdeutschlands führte. Man geht davon aus, dass die Jagd auf Großtierherden, vermutlich bereits planerisch als Treibjagd vorbereitet, in dieser Zeit die dominierende Form des Nahrungserwerbs war, neben dem Sammeln natürlich. An der eiszeitlichen J�@gerstation Engen am Petersfels ist diese Form der Jagd didaktisch aufbereitet.

|

|

| Schautafel am Eiszeitpark: Leben in der Eiszeit am Petersfels �© Johannes Hof |

Petersfels von oben �© Thomas Hölz |

3. Sp�@te Altsteinzeit (Jungpal�@olithikum) von ca. 40 000 bis 10 000 vor heute:

Mit der Klimaerw�@rmung im Laufe der sp�@ten Altsteinzeit ver�@nderten sich auch die Lebensumst�@nde der Menschen. Wurden zuvor haupts�@chlich große S�@ugetiere gejagt, differenzierte sich die Nahrung nun zunehmend aus: aus den Höhlen der Schw�@bisch Alb kann man Wildpferd, Steinbock, Ren und Hirsch als bevorzugte Speisen nachweisen, dazu kamen geröstete Haselnüsse oder B�@rlauchpaste. Allgemein führte die Verbesserung der Lebensumst�@nde zu einer Vergrößerung der Population und einer Weiterentwicklung von Technik und Kultur, die sich an verschiedenen Fundorten niederschlug. Bedeutende Fundstücke vomn Gebiet des rechten Oberrheingrabens finden sich mit didaktischem Material im Badischen Landesmuseum Karlsruhe.

Blick in den Ausstellungsraum:

Nachbildung einer Wohnst�@tte mit Felsloch aus der Alt- und Mittelsteinzeit

und eines Hauses der Jungsteinzeit

�© Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Nach den entsprechenden Fundorten wird diese Epoche in Europa untergliedert in das Mousterien, das Aurignacien (Homo sapiens sapiens), das Gravettien und das Magdalénien.;

Das Mousterien stellt die Übergangsphase vom Mittelpal�@olithikum zum Jungpal�@olithikum dar.

Das Aurignacien, das über ganz Europa verbreitet ist, weist neben weiter verfeinerten Steinwerkzeugen gut entwickelte Knochen- und Elfenbeinspitzen auf sowie, als ganz neues Ph�@nomen, die Herstellung von Gravierungen (Strichbündel, Zeichenserien, Vulven), Skulpturen (Beutetiere wie Mammut, Bison, Pferd und Raubtiere, "Löwenmensch" vom Stadel) und Reliefs ("der Grüßende" vom Geißenklösterle) in differenzierter Formensprache in Materialien aus Stein, Knochen und Elfenbein. Sie stammen aus der Zeit um 35 000 vor heute und stellen die �@ltesten Kunstwerke der Menschheit dar.

Im Gravettien setzen sich die Darstellungsformen des Aurignacien fort, darüber hinaus treten in M�@hren erste Keramiken von Tierbildnissen und Darstellungen der weiblichen Fruchtbarkeit in Form nackter, entindividualisierter Frauenfiguren sowie in Westeuropa ausgemalte Höhlenheiligtümer auf.

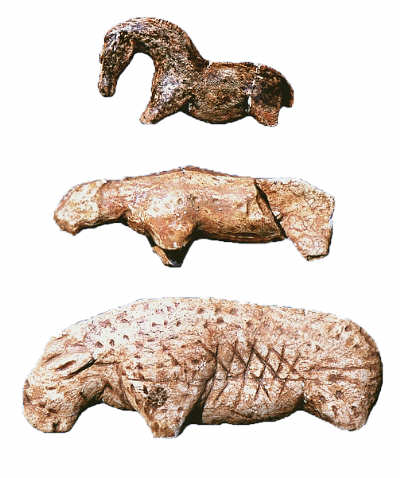

Im Magdalénien; tauchen neben weiter verfeinerten Steinwerkzeugen Harpunen aus Rengeweihst�@ben, Pfeile und N�@hnadeln aus Knochensp�@nen auf, die Kleinkunst zeigt größeren Formenreichtum und realistischere, oft sehr einfühlende Tierdarstellungen sowie die erste Darstellung des Sterbens.

4. Altsteinzeit in Baden-Württemberg: Historische und didaktische Relevanz

|

|

| Fundpl�@tze des sp�@ten Jungpal�@olithikums �© Uni Tübingen (Institut Ur-/Frühgeschichte)/ Verlag Archaeologica Venatoria |

Es handelt sich um Höhlen, Abris (Felsvorsprünge) und Freilandstationen.

Einige der Fundst�@tten besitzen aber auch aufgrund der Reichhaltigkeit, des Alters oder der Einzigartigkeit der Artefakte überregionale arch�@ologische Bedeutung. So wurden in den Höhlen der Schw�@bischen Alb, insbesondere im Achtal und im Lonetal, die �@ltesten mobilen figürlichen Kunstwerke der Menschheit entdeckt, sie entstammen ungef�@hr der Zeit von vor 43 000 Jahren. Besonders berühmt sind der Löwenmensch vom Hohlenstein, die Mammutfigur und die Löwenfigur vom Vogelherd oder die sogenannte Venus vom Hohlen Fels. Daneben bezeugt die Elfenbeinflöte von Geißenklösterle, dass die Steinzeitmenschen nicht nur kunstvolle Artefakte herstellten, sondern auch Musik machten.

Die bedeutenden Funde und Fundumst�@nde werden mittlerweile auch der Öffentlichkeit in einer steinzeitliche Merkmale nachahmenden musealen Form pr�@sentiert, insbesondere im Arch�@opark Vogelherd in Niederstotzingen.

Didaktisches Material für einen Lerngang vor Ort oder auch in der Schule

liegt darüber hinaus auch für diese und andere Höhlen im Lonetal und Achtal

vor.

|

|

|

|

| links oben: Löwenmensch (Lonetal) �© Ulmer Museum / Thomas Stephan links unten: Mammut (Vogelherdhöhle) �© Universit�@t Tübingen/Institut für Ur- und Frühgeschichte; W. Strauß |

rechts: Tierplastiken aus der Vogelherdhöhle �© Landsmedienzentrum B-W |

Im Hinblick auf die im Bildungsplan geforderte vergleichende Perspektive mit der Hochkultur in Ägypten bleibt festzuhalten, dass gerade die Funde aus Baden-Württemberg eine fortgeschrittene �@sthetische, musikalische und kulturelle Entwicklung der Menschen der sp�@ten Altsteinzeit belegen. Ob es sich bei den figürlichen Darstellungen um Schmuck, quasi-religiöse Symbole oder um identit�@tsstiftende Zeichen eine Gruppe handelt, muss offen bleiben. Diese Deutungspluralit�@t der Funde eignet sich damit in besonderem Maße dazu, den Konstruktcharakter von Geschichte offen zu legen.

Sie können

hier

alle Bilder

als zip-Datei herunterladen.