1940er Jahre:

Flucht und Vertreibung, Zusammenbruchsgesellschaft

Folgen des Zweiten Weltkriegs - Ausgangsbedingungen der Nachkriegszeit

Ort/Region |

Kurzbeschreibung |

| Ludwigsburg | Pattonville: Wie gestaltet sich amerikanische Besatzung in Deutschland? |

|

Luftaufnahme von Pattonville |

Das Modul beschäftigt sich mit der Frage nach dem Zusammenleben von US-Amerikanern und Deutschen während der Besatzungszeit in der Garnisonsstadt Pattonville unweit von Stuttgart. Die Schülerinnen und Schüler werden in einem ersten Schritt mit der Fragestellung konfrontiert, weswegen Pattonville für den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler so besonders war. Mithilfe eines Mysterys rekonstruieren sie die Ereignisse um die amerikanische Besatzungszeit und erkennen deren Wirkung bis heute auf die deutsche Gesellschaft. Die Stunde wird mit zwei Zeitzeugenstimmen über die Zeit der US-Amerikaner in Pattonville abgeschlossen. Im Anschluss bietet sich eine Ortserkundung in Pattonville an. Die App Actionbound bietet die Möglichkeit einer digitalen Rallye durch Pattonville, bei der die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen um die amerikanische Besatzungszeit an ehemaligen Wohnungen, Plätzen und der Kirche der Amerikaner vertiefen. Kulturelle Unterschiede und Kulturtransfer werden den Jugendlichen so sichtbar, genauso wie das weitere Fortbestehen der Stadt Pattonville. |

| Stuttgart | Die Stuttgarter SMV nach dem Zweiten Weltkrieg: Demokratiebildung am Beispiel der Schülermitverantwortung in Stuttgart |

|

Ausschnitt aus der Schülerzeitschrift des Friedrich-Eugens-Gymnasiums |

Nach 1945 stellte sich in den Besatzungszonen, vor allem in der amerikanischen, die Frage nach einer zukünftigen Schulbildung der deutschen Jugendlichen. Ziel sollte eine neue politische und vor allem demokratische Zukunft für die Deutschen innerhalb ihres Landes, aber auch innerhalb der stärker werdenden Blockbildung sein. Dieses Modul für die Sekundarstufe 1 will am Beispiel der Entwicklung der SMV – der Schülermitverwaltung – nach dem Zweiten Weltkrieg das neue politische Programm der Siegernationen zeigen und deren Umsetzung kritisch in den Blick nehmen. |

| Stuttgart | „Wohin soll ich gehen?“ – Die Situation jüdischer DPs in Stuttgart und die Haltung der Bevölkerung |

|

Der Eingang des DP-Lagers Reinsburgstraße im Stuttgarter Westen |

Das Unterrichtsmodul für Sek. I bzw. in der erweiterten Form auch für Sek. II nimmt ein bislang wenig beachtetes Thema in den Blick: Die Situation der jüdischen Überlebenden unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Juden wird im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik große unterrichtliche Aufmerksamkeit zuteil, doch nach der sogenannten „Stunde Null“ verschwinden sie aus dem Fokus. Dieses Modul will daher einen Einblick in die Situation der überlebenden Juden nach Kriegsende ermöglichen sowie der Frage nach dem Umgang der Deutschen, die eben noch ein „judenreines“ Deutschland angestrebt hatten, mit der weiterhin erkennbaren Präsenz von Juden nachgehen. |

| Ravensburg | Die Integration von Heimatvertriebenen am Beispiel Ravensburg |

|

Einweihung einer neuen Wohnsiedlung am Sonnenbüchel |

Die hier vorgestellten Unterrichtsmaterialien sind für die Sekundarstufe I und II konzipiert. Im ersten Teil des Moduls befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Gruppe der Heimatvertriebenen und deren Herkunftsgebieten. Außerdem erarbeiten sie Kriterien für die Integration der Heimatvertriebenen. In einer Quellenarbeit analysieren sie Zeitzeugeninterviews mit Heimatvertriebenen aus Ravensburg, hinsichtlich der zuvor erarbeiteten Integrationskriterien. Zentral ist hierbei die Frage, welche Veränderungen die Ankunft der Heimatvertriebenen in der Ravensburger Gesellschaft bewirkt hat. Im zweiten Teil des Moduls steht die Wechselwirkung zwischen den Heimatvertriebenen und der Aufnahmegesellschaft im Mittelpunkt. |

| Schorndorf | Einmal Nazi - immer Nazi? Der Schorndorfer Lederfabrikant Hermann Röhm |

|

Hermann Röhm |

In diesem Modul (geeignet für GMS/RS/Gym.) steht der Schorndorfer Unternehmer Hermann Röhm im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich dabei mit der Thematik der Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Zudem erarbeiten sie Inhalte aus authentischen Quellen, bilden sich ein Urteil und diskutieren gemeinsam darüber. Das Modul kann Impulse geben zur Weiterbeschäftigung mit den Auswirkungen von Zwangsarbeit und dem Umgang mit Kontinuitäten aus der NS-Zeit (Orientierungskompetenz). |

| Balingen | Zusammenbruch und Neubeginn - Der Kreis Balingen in der Nachkriegszeit |

|

Tanz in den Ruinen |

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen die Umsetzung der Ziele zur Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Demokratisierung der Potsdamer Konferenz am Beispiel des Kreises Balingen. Aus der Sicht des französischen Militärgouverneurs, der die Ereignisse von 1945 bis 1949 in der Region zusammenfasst, werden Schwierigkeiten und Lösungswege dargestellt, wie die Region politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich von der Nachkriegszeit in die Bundesrepublik fand. |

| Tübingen | „…dass ich mit der Vergasung der Geisteskranken direkt ganz bestimmt nichts zu tun hatte“ Der Tübinger Grafeneck-Prozess 1949 |

|

Topographische Karte vom 23. Dezember 1947 (Voruntersuchungen Staatsanwaltschaft Tübingen zu den „Euthanasie“-Morden in Grafeneck) |

Das für Jahrgangsstufe 9 konzipierte Modul thematisiert die Schwierigkeiten einer adäquaten juristischen Aufarbeitung der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Massenmorde nach dem Krieg. Anhand ausgewählter Passagen der Prozessakten werden die Lernenden für die Diskrepanz zwischen präziser historischer Aufarbeitung und scharfer Verurteilung des Massenmordes einerseits und der milden strafrechtlichen Beurteilung andererseits sensibilisiert. Die Prozessakten verdeutlichen, dass es sich bei den „Euthanasie“-Morden in Grafeneck um ein staatliches „arbeitsteiliges Großverbrechen“ handelte. |

| Ulm | Demokratischer Neubeginn 1945 |

|

US-Soldaten mit Gefangenen |

Das in Sek I und Sek II einsetzbare Modul stellt politische und gesellschaftliche Phänomene des Umbruchjahres 1945 in den Mittelpunkt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Komplexen Denazifizierung und Demokratisierung. Regionale Erscheinungsformen und Besonderheiten werden im Kontext der übergreifenden Zusammenhänge beleuchtet. Das Handeln der alliierten Besatzungsbehörden wie auch der deutschen Akteure wird anhand von Quellen und Materialien in seinem komplexen Wechselspiel deutlich. |

| Aalen | Die Nachkriegszeit in Aalen |

|

US-Kampftruppen |

Das Modul vermittelt, was der abstrakte Begriff "Demokratisierung" - ein Ziel der Alliierten bei der Potsdamer Konferenz – konkret für die Bevölkerung vor Ort heißt. Die Zulassung von Parteien, Abhaltung erster Wahlen und die Förderung der ersten Nachkriegszeitung durch die amerikanische Besatzungsmacht bilden den Kern des Moduls. Mit der schlechten Versorgungslage, der Aufnahme von Flüchtlingen und der Entnazifizierung werden auch andere Alltagsthemen aus der Zeit Deutschlands nach 1945 behandelt. |

| Heilbronn | „…ich war nur Mussmitglied“ – Die Entnazifizierung in Heilbronn |

|

Station 'Nachkriegszeit' |

Die in ihrer Dimension bis heute kaum fassbaren Verbrechen der Nationalsozialisten werfen stets aufs Neue die Frage nach Schuld und Sühne auf. Wie soll man mit den Millionen Menschen umgehen, die diese Verbrechen mitgetragen, geduldet und damit überhaupt erst ermöglicht haben? Am Beispiel der Entnazifizierung, der Antwort der alliierten Siegermächte auf dieses Problem, können Möglichkeiten und Grenzen des Umgangs mit Schuld und Verantwortung im Unterricht ausgelotet werden. Der regionale Bezug auf Heilbronn verweist auf die Allgegenwärtigkeit dieser Frage in Deutschland nach 1945. |

| Ludwigsburg | „Fluchtpunkt“ Ludwigsburg: 1945/46, 2016? |

|

Flüchtlingsunterkunft in Ludwigsbug |

Die Schülerinnen und Schüler (Sek. I) schlüpfen in die Rolle von Journalisten, die sich 1945/46/47 und 2015/2016 kritisch mit Ludwigsburg als Ankunfts- und Lebensort für Flüchtlinge auseinandersetzen. Sie nehmen dabei die Perspektive der Ludwigsburger Bürger, der Stadtverwaltung und der Flüchtlinge ein. Dadurch erfahren sie Ludwigsburg als „Fluchtpunkt“ aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Sie erkennen die Standortgebundenheit der jeweiligen historischen bzw. aktuellen Situation und vertiefen dabei ihre Orientierungskompetenz. Über differenziertes Material und diverse Methodenvorschläge wird der Umgang mit regionalgeschichtlichen Quellen geschult. Die Lernenden werden dazu aufgefordert sich selbst zum Thema zu positionieren und eine begründete Haltung einzunehmen. (Reflexionskompetenz) |

| Heilbronn | Zerstörung und beginnender Wiederaufbau - Heilbronn in den Jahren 1944 – 1950 |

|

Zerstörte Kernstadt von Heilbronn 1945 |

Am regionalen Beispiel Heilbronn lernen die Schülerinnen und Schüler mit gestaltpädagogischen, handlungs- und produktionsorientierten Methoden die Auswirkungen des Bombenkriegs als Folge der nationalsozialistischen Angriffspolitik kennen und setzen sie in Beziehung zum Kriegsgeschehen. Sie versetzen sich in die Lage der Betroffenen, analysieren ihre Lebensumstände und die Maßnahmen der Besatzungsmacht und setzen sich mit der Erinnerung an den Untergang des alten Heilbronns in der Bombennacht des 4. Dezember 1944 und den Überlegungen zum Wiederaufbau auseinander. |

| Hechingen | „Ich habe noch nie auch nur das leiseste Gefühl gehabt, dass ich mich einmal gegen die Menschenrechte vergangen hätte.“ Der ehemalige Landrat Paul Schraermeyer im Hechinger Deportationsprozess 1947/48 |

|

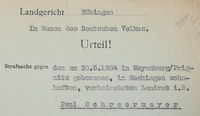

Das Urteil des Tübinger Landgerichts im Revisionsprozess gegen den ehemaligen Hechinger Landrat Paul Schraermeyer (1884-1955) vom 12.8.1948. |

Anhand des Strafverfahrens gegen den ehemaligen Hechinger Landrat Paul Schraermeyer problematisiert das Modul die unzureichende juristische Strafverfolgung von NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit. Die Lernenden erhalten einen direkten Einblick in die Prozessakten und analysieren sowohl Zeugenaussagen wie auch Entlastungsstrategien des Angeklagten. Ein direkter Vergleich der Urteilsbegründungen des Schuldspruchs in erster Instanz und des Freispruchs in zweiter Instanz veranschaulichen die erheblichen und zunehmenden Widerstände in der unmittelbaren Nachkriegszeit gegen eine adäquate juristische Aufarbeitung der Verbrechen. Dies gilt ganz besonders für die Verantwortung von Tätern der „zweiten und dritten Handlungsebene“. |

| Pforzheim | Der Neuaufbau Pforzheims nach 1945 |

|

Pforzheimer Marktplatz um 1936 |

Das Modul beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der städtebaulichen Veränderung Pforzheims als Folge des Zweiten Weltkrieges. Anhand der architektonischen Gestaltung der Stadt soll den Schülern eine neue Perspektive auf die Nachkriegsgeschichte nähergebracht werden. Als Gegenbeispiel zur Entwicklung Pforzheims zeigt das Modul die Entwicklung Nürnbergs, einer Stadt, deren Stadtväter aus einer ähnlichen Ausgangssituation heraus, grundlegend andere Entscheidungen trafen als die Verantwortlichen in Pforzheim. Zum Abschluss des Moduls wird den Schülern Gelegenheit gegeben darüber zu reflektieren, was sie architektonisch für erhaltenswert halten und was für Städten sie in Zukunft leben möchten. |

Informationspool

Planet Wissen - Planet Schule:

Nachkriegsgeschichte

Flucht und Vertreibung

Zeitzeugenportal: Kindheit in der Nachkriegszeit

Spendenaufruf der AWO © Stadtarchiv Freiburg (Sammlung Karl Müller)

Bundeszentrale für politische Bildung: Deutschland 1945-1949

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Entstehung des Landes

leo-bw:

Die militärische Besetzung von Baden-Württemberg 1945

Kriegsschäden in Baden-Württemberg 1939-1945

Vertriebene und Flüchtlinge 1950 und 1961

Module (Längsschnitt): Ein- und Auswandererland Baden-Württemberg

Haus der Heimat Baden-Württemberg: Schule und Bildung

Lernort: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm

Quelle: Charta der Heimatvertriebenen

Überblick: Migration damals und heute

Demokratieerziehung

Module - Längsschnitt: Kampf um Partizipation - Der lange Weg zur Freiheit

Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Quelle: https://www.schule-bw.de

Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien.